6月28日,魏敏芝出現在河北石家莊。這次她從美國回來拍攝紀錄片《奇跡的女兒》,講述自己的成長故事。

7月2日,魏敏芝回到當年拍攝《一個都不能少》的水泉村小學舊址。

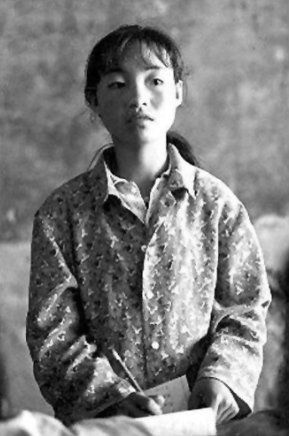

12年前,魏敏芝在《一個都不能少》中扮演代課老師。

新京報7月5日報道 6月28日,魏敏芝出現在河北石家莊。這次她從美國回來拍攝紀錄片《奇跡的女兒》,講述自己的成長故事。

魏敏芝想讓人知道,一個山區貧家女孩的命運是如何被改變。

雖然1998年張藝謀電影《一個都不能少》,讓13歲的她一夜成名,但她認為,真正能改變命運的還是“知識”。

成名后魏敏芝放棄一些演戲的機會,選擇參加高考;報考北影失敗后,她選擇西安外國語學院西影影視傳媒學院編導系;美國教授來西安演講時,她主動與其聯系,后苦練英語,去了美國楊百翰大學留學。

2008年她與美籍華人大衛結婚。她說,仍將在美國求學,今后想當一名導演。

7月4日,魏敏芝汲著黑色的人字拖來到小型的媒體見面會上。采訪中她的聲音輕而淡,但常常因為不好意思回答某個問題而爽朗大笑。她最常說的一個詞是“幸福”,并始終跟丈夫大衛十指緊扣,時不時對視一笑。

即便是過去了12年,魏敏芝還是如同當年電影中的女孩一樣,有一點害羞,有一點不自信,還有一點倔強。被改變命運的她,希望自己也能成為改變別人命運的角色,幫助更多的人。

關于命運變化

“若沒拍電影,可能在養豬”

新京報:這次回國是拍攝你的紀錄片《奇跡的女兒》,你覺得自己的經歷是個奇跡嗎?

魏敏芝:這個詞是我制片人想出來的,其實我看到這個詞,自己都會不好意思,因為我覺得我真的很平凡,可能在大家眼里,命運經歷了一番波折,所以會覺得是奇跡。

新京報:可你的命運確實發生了變化,比如你同你姐姐、妹妹的生活很不一樣了。

魏敏芝:是不一樣,但她們同樣都是幸福的。

新京報:你會羨慕她們的生活軌跡嗎?

魏敏芝:談不上羨慕。其實每個人都有自己的生活軌跡,只有覺得幸福快樂就足夠了。我只能說,祝福她們吧。

新京報:你覺得跟你比她們幸運嗎?上天把拍電影這個機會給了你而不是她們。

魏敏芝:我只能說,自己是幸運的。就像我孿生妹妹說的一樣,很多記者會問她,你會不會覺得你姐姐比你幸運,她去拍電影了,而你沒有。然后我妹妹就想得很開,她說,其實每個人都是幸運兒,但是我們得到的東西是不一樣的。就像吃橘子,我姐姐得到的是大的橘子,但是我得到的是很甜的那個。

新京報:你童年的伙伴現在都在做什么?

魏敏芝:有些在北京打工,有些在老家已建立了家庭。

新京報:和她們還有聯系嗎?

魏敏芝:很多都找不著了。

新京報:如果你沒走出村子,你的命運會怎樣?跟他們一樣嗎?

魏敏芝:當初電影放映后,也有媒體這樣問,當時我回答,可能會在農村養豬。現在我再想想,也是,可能都已成為養豬專業戶了。(笑)

關于“最土謀女郎”

“土也罷,做自己就好”

新京報:很多人會稱呼你為 “謀女郎”,但你似乎跟其他的謀女郎很不一樣,你會覺得你們有不同嗎?

魏敏芝:其他的可能是專業演員,而我不是,我只是一個學生,定位不同,所以感覺就不一樣。

新京報:大家會比較你們,你會害怕別人拿她們跟你來比較嗎?

魏敏芝:我覺得沒有關系,因為每一個人都是不同的,只要知道自己的價值就可以了。

新京報:那你跟她們比較,你的獨特的價值在哪里?

魏敏芝:我覺得我不需要跟她們比較,我自己的價值就是我覺得我快樂,盡量讓周圍的人快樂。

新京報:想過做一些外形上的改變嗎?

魏敏芝:他(大衛,魏敏芝的丈夫)不準。他一直跟我說,這樣最好啦,這樣最好啦。

新京報:可人們會說,魏敏芝好土,最土謀女郎,一點改變都沒有,聽到這些話你會感覺受傷嗎?

魏敏芝:其實這是別人對他人的評價。每個人都有評價任何事物的權利。我覺得沒有關系,土也罷,沒有改變也罷,只要做我自己就好了。

新京報:現在與張藝謀還有聯系嗎?

魏敏芝:正在跟他聯系,我的制片人很崇拜他,想見見他,跟他聊天。

新京報:想把他拍進你的紀錄片嗎?

魏敏芝:那樣是最好的。

新京報:他對你來說是怎樣的一個人?

魏敏芝:像父親、像老師一樣。他給我提供了一個興趣,對電影的興趣。

新京報:那年考北影導演系的時候為什么不告訴他?

魏敏芝:因為我擔心還沒考時就告訴他,媒體會對他有不利的報道。

關于想做導演

“也想改變他人命運”

新京報:大家總是把你和張藝謀聯系起來,你會不會覺得這種感覺不太好?

魏敏芝:我不是很介意,因為大家也很關心,就像在問一個普通朋友一樣。而且因為他的電影我才會有走出山村的機會,這是事實,10年,20年,30年之后,如果有人問起,我還是會說,感謝張藝謀導演和《一個都不能少》。

新京報:拍完電影之后,有沒有感覺張給你帶來的世界,跟以前完全不同?你會覺得不想再回原來的世界,想過更好的生活嗎?會不會回不去了。

魏敏芝:如果想要回去,始終都會有機會回去的。這只是人的內心的一種選擇。我覺得自己幸運……不,我覺得自己做的選擇很理性。認識到了知識改變命運,自己也很努力,上了大學。

新京報:你的意思是說,除了有機會,自己的把握也很重要?

魏敏芝:嗯。

新京報:你曾說,成名之后你做的選擇很理性?那是個怎樣的選擇?

魏敏芝:1999年,《一個不能少》放映后,很多影視公司說我可以繼續演戲,讓我放棄上學。當時我選擇和其他學生一樣,繼續上學,迎接高考。那個選擇是對的。

新京報:2004年報考北影時,你選擇了導演專業,而不是演員,為什么?

魏敏芝:因為我的長相會嚇壞觀眾(笑)。我對自己的外貌很不自信。而且做導演的感覺很好,可以跟大家一起合作,把自己的想法告訴別人。不用上鏡,感覺更自在。

新京報:張藝謀和《一個都不能少》改變了你的命運,你會希望自己扮演當年張藝謀的角色,去改變其他孩子的命運嗎?

魏敏芝:如果有機會,我會。希望去改變其他人的命運,不光是孩子,凡是有需要幫助的人,只要有機會,我都愿意幫助。

關于自卑

“曾嫌不優秀,不想戀愛”

新京報:你有想過你會在美國遇到你的愛人嗎?

魏敏芝:出國之前,我跟家人說,在美國我不會談戀愛的。

新京報:為什么?怕耽誤了學業?

魏敏芝:其實那時候我是覺得自己不夠優秀。

新京報:在國外,同學們知道你的身份嗎?

魏敏芝:到了之后,他們特地舉辦了一場《一個都不能少》的電影展,把我的照片貼在櫥窗上,有個同學就告訴我說,嗨,你的照片在那兒。我說,哦,我知道。然后又有一個人說,你的照片在那,我還是回答,哦,我知道。大家就都問,那你怎么不激動啊?

新京報:為什么你不激動?

魏敏芝:當時有一個同學就說,你怎么這么平靜,如果是我,我就已經開party慶祝,說這是我這是我!但是亞洲人比較內斂。

新京報:如果國外有人問起你的經歷,你會隱瞞在小山村的一段嗎?

魏敏芝:不會啊,我經常跟我的朋友講述我以前的生活。但是……

新京報:但是什么?你覺得他們不能完全體會你的生活?

魏敏芝:他們只能感覺我有一個很快樂的童年,但是想象不到是怎樣一個環境。

新京報:那是個怎樣的環境?

魏敏芝:就是渴望知識,只要有一個學校,有書本,可以上學就行了。

新京報:國外你的那些朋友能理解嗎?

魏敏芝:我跟我的好朋友講,我有一個妹妹,我們那時候怎么因為一支鉛筆而打架,因為一塊橡皮而打架。他們就會覺得是姐妹之間的事情,不會想到是你家庭經濟窘迫的問題。

新京報:你曾說,想當導演,拍窮苦孩子的生活?為什么對這個題材重視?

魏敏芝:因為有這方面的經歷,所以對這種題材懂得多一些,更拿手一些,感同身受。

關于將來成就

“凡事不求最好但求盡力”

新京報:和出國前相比,現在你應該自信多了吧?

魏敏芝:一點點,但是,不要飄飄然。還是要謙卑,要學習。

新京報:為什么那么說?

魏敏芝:當我飄飄然的時候,就會出錯,做錯事、說錯話。在面對媒體時,若有準備會好一點。

新京報:你擔心什么呢?

魏敏芝:我是擔心我的家人和朋友的感受,他們很在意其他人對我的評價。

新京報:那你自己在乎其他人對自己的評價嗎?

魏敏芝:如果是事實的話,沒關系。

新京報:剛才你一面對大家,你就說感覺很尷尬,為什么?

魏敏芝:很不好意思。他們都在講一些我優秀的方面,但我覺得自己沒有那么好,所以我不好意思。

新京報:哪些是你覺得沒做到的?

魏敏芝:他們說,我可以作為一個很好的例子供大家學習,但我覺得我根本就不是,我還是需要更多的學習,多實踐。

新京報:那你希望你在公眾眼中是一個怎樣的魏敏芝?

魏敏芝:就是現在的形象就好了,比較幸福的形象。

新京報:你對自己現在的狀態很滿意?

魏敏芝:我是覺得自己在工作方面應該可以做到更好,自己的日常生活安排也應該做得好一點。

新京報:大家都希望你能延續一種奇跡。繼續做一個很出色的演員、導演,你會覺得累,或是害怕達不到大家期望的水平嗎?

魏敏芝:其實我有時也在想,自己是不是應該做得更好一點。但是有句話說,其實最好的只有一個。有一個不同的地方,就是be your best 和try your best,你沒有必要做到最好,但是你可以凡事都盡全力。

新京報:不用跟過去做比較,而是跟自己?

魏敏芝:對,只有自己按照最高的標準盡力了,那就可以了。

新京報:那你還有要實現的目標嗎?覺得自己還沒做到的?

魏敏芝:我現在的打算就是要做一個很好的工作人員,把我需要完成的工作完成。我在工作的地方也需要多學習,因為有時候自己在工作的人當中自己也不是最優秀最出色的,要從其他人身上學習優點,完成我認為的最理想的影視作品。