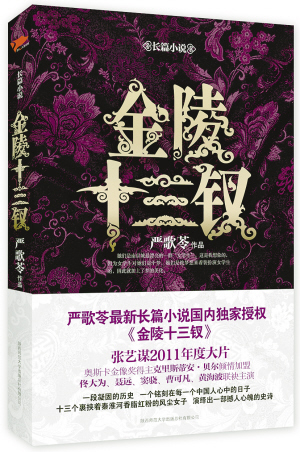

重慶晚報訊 這是一本即將被張藝謀搬上銀屏的小說,出自旅美作家嚴歌苓之手。

乍一看,它并不是一本畫面感很強的小說,情節雖跌宕,線條卻并不硬朗,帶有鮮明的女性寫作的特色,那么,張藝謀為什么會看上它呢?

如果完全讀下來,你會發現,它實在是太適合張藝謀了,因為它殘酷。

是的,這是一本殘酷的小說。故事以南京大屠殺為背景,在那個生存成了奢侈品的時代,小小的美國教堂擠進了13名妓女和3名受傷的士兵,他們的到來打亂了這里10多名女學生的生活。

女學生中,許多來自富裕家庭,如果不是戰爭,她們注定一生無需體會生存艱難,也不用正視人性惡的酷烈,她們會像以往一樣有分寸地爭風吃醋、相互嫉妒以及為賦新詞強說愁。

然而,妓女們的放肆讓學生們震驚了,這些“下賤人”用一種獨特的方式來討要尊嚴,即徹底地放棄尊嚴。于是,在這個安全島上,女學生用毆打、惡罵來凸顯著自己,以緩解青春期到來而特有的那種緊張感。在她們眼中,妓女們甚至比日本兵還壞。

令人失望的是,女學生們崇拜、同情的3名敗兵卻站在了妓女們的一邊,他們或相愛、或調情、或謔浪,甚至包括那個英雄戴少校。女學生們還不能理解,風月本是生命中必有的啟蒙與營養,只有通過它,我們才能完整地理解人生。

女學生們詫異、憤怒了,她們不愿接受這個被情愛所污染的紅塵。而死亡的恐懼,加劇了她們內心的那份孤獨。

小說的結局充滿戲劇性:敗兵們最終被日本人殺害了,妓女們為了所愛的人,不惜殞身,當日本人準備讓女學生們去“聯歡”時,妓女們卻站了出來,她們用自己的身體保護了孩子們的尊嚴。

抗戰終于勝利,當小說的主人公書娟邂逅恩人時,那個叫趙玉墨的妓女卻昂然而過,她不肯接受感恩,反而高傲地回了一句:趙玉墨是哪一個?

戰爭不斷在探索著人性的底線,這決定了戰爭題材的小說永遠會擁有讀者,但《金陵十三釵》的獨特在于,它沒有宏大的視角,甚至很少提及孤島外的那場戰爭,反而更關注戰爭壓力下,孤島上受害者之間的戰爭。

這場戰爭的實質是什么?其實就是青春與這個世界之間的沖突。或者,每個年輕人都曾激烈地否認過這個世界吧,但在和平時代,這個矛盾最終會被掩蓋。然而,戰爭剝奪了這份寬容,當青春執著地要亮出自己的旗幟時,它和這片紅塵便不再可能協調,要么怯懦地跪下,要么殘酷地犧牲,絕無其他選擇。

張藝謀無法不喜歡這個故事,因為他們那一整代人的青春都曾經被剝奪,當性懵懂地探出頭來時,以純潔的名義,男女之間卻必須形同陌路,每個人被迫成了他人的秘密,制度與文化凝視著你,隨時準備嚴懲你的出軌行為。

小說中的妓女們肆無忌憚、自以為是,她們已意識不到任何超越的東西,她們是浮華的產物,并被浮華遮住了眼睛。然而,她們卻站了出來,用犧牲實現了自我超越。毫無疑問,這為張藝謀們打開了一絲希望:無論塵世如何紛紜,救贖是存在的,它站在遙遠的地方,只要壓力足夠,它終將顯現。