貴州苗寨送水“天路”艱險 16公里路34道彎

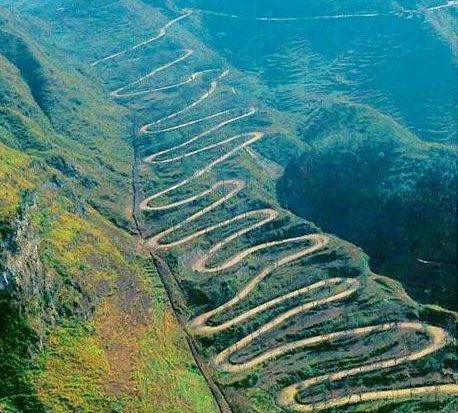

資料圖:“二十四道彎”公路

運水車要拐34道彎爬上海拔為1760米高的蘭蛇坡。

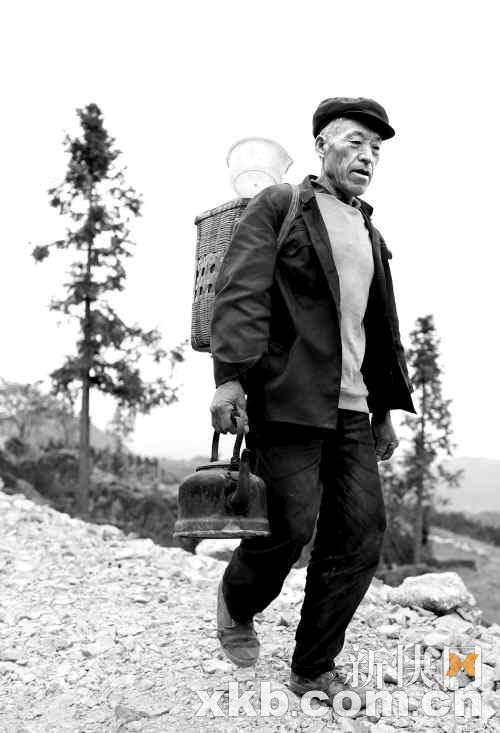

70歲的熊大爺下山背"臟水"給牲口吃。

苗寨斷水 “天路”艱險

16公里山路34道彎!情義司機自發送水

■新快報特派貴州記者 黃瓊/文 李小萌/圖

貴州黔西南晴隆縣境內,有一條著名的“二十四道拐”公路,是當年著名的“反法西斯抗戰公路”,以山高、坡陡、谷深、拐急著稱。但鮮為人知的是,晴隆境內還有一條更為艱險的“三十四道拐”,通往海拔1760米的蘭蛇坡苗寨,短短16公里的砂石山路上有34道回頭彎,被當地人稱為“天路”。

“人在山中走,心中三分抖。要想爬上山,除非學猴攀。”這是當地村民用來形容蘭蛇坡的一句話。蘭蛇坡位于晴隆縣大田鄉蘭蛇村。高高的蘭蛇坡上,居住著一個苗族村落——蘭蛇村,該村共有兩扇巖、袁家壩、大寨、小寨4個村民組,133戶人家760多口人,全部是苗族。

大田鄉黨委書記龍春告訴記者,由于山勢陡峭,蘭蛇村兩年前才通電,成為黔西南州最后一個通電村,而一條簡單的砂石山路也是去年才剛剛修好。長期以來,因水源奇缺、耕地破碎,苗民們以種植玉米、蘿卜、土豆為生,基本處于自給自足的原始狀態。

大旱襲來,“靠天吃飯”的苗民們很快就沒了生活用水,“村里的兩口水窖撐不到三個月就干了,”村支書楊德文告訴記者,從去年11月起,蘭蛇村遭遇全面斷水,無奈之下,苗民們只好開始下山背水。

背水成了苗民們每天的大事,由于村里青壯年勞動力大多外出打工了,楊德文便組織剩余的中年村民下山背水。救命水背回來后,由村里統一分配。

記者昨日驅車從晴隆鎮趕到大田鄉,在山路對面遠遠看到蘭蛇坡,三十幾個彎道如同回形針一般,一個接著一個近乎垂直的回旋彎道,讓人頭暈目眩,不時還聽見車胎打滑的聲響。

山寨印象

幾十個孩子一天兩桶水

老人下山背臟水

上山途中,記者遇到了下山背水的熊必州老人。年過七旬的他背著一只塑料油桶,手拎一只水壺,緩緩地走下來。他告訴記者,山上今天分水了,但只夠老倆口吃喝,他要從小路下山到一個高梗田邊,從水溝里打點人家排出來的臟水,背來給家里的兩頭牛喝。這一來一去,至少要5個小時。老人笑著,“沒事的,慢慢爬,累了就歇一下。”

蘭蛇村袁家壩組,臨近中午一點,村民楊少成才剛剛吃飯,他剛剛從山下背了50斤水上來。今年40多歲的他有一兒一女,都出門打工了,留下剛剛兩歲的孫子給他們帶。他告訴記者,雖然山下有送水上來,但由于人實在太多,四個村民組每組隔一天才能分到水,家里還有兩頭牛三頭豬,因此他隔一天要下山背一次水。

每次背水,他凌晨五點就起床了,一路跑到山下,才能趕上接水,“要是去晚了那就難排了,水太小了,要是現在肯定是排不到了。”接上水后,楊少成抄小路連跑帶趕也要兩個半小時才能趕回來,“要是女人家,起碼三個多小時了。”

在學校,有水喝

小寨組附近就是村小學,簡陋的兩層教學樓里,幾十個孩子在塵土飛揚的空地上玩得不亦樂乎。一年級的小文告訴記者,她從去年9月就沒洗過澡了,她揚起黑黑的小手給記者看,“好久都沒洗臉了……”

“學校好啊,學校有水喝!”淘氣的小楊看到記者,說完這句話趕緊跑了。學校負責的楊老師告訴記者,學校每天都能分到兩桶水供學生飲用,前幾天天氣炎熱,“還沒到中午水就喝光了!”因此,學校要求孩子們每人帶一只水瓶來分水,這兩天涼快了就直接用老師的碗舀水喝。看到老師倒出小半桶水來,孩子們高興地圍過來,搶著有限的幾只碗舀水喝,沒搶到碗的干脆伸手進去用手來舀,嬉笑一團。

人物特寫

司機起早忙送水 16公里跑兩小時

“送到老天下雨為止”

村里有一臺修路用的小貨車,緊急情況下被征用來運水,由楊德文的侄子張健擔任司機。這個今年才21歲的年輕人,此前一直在福建打工。一次,車子壞在了半山上,找了山下的老司機老易來看,“發動機壞了,修不了。”山上不能沒有水,老易說,“干脆我來拉吧!”第二天一早,老易便拉上滿滿的50桶水上山。一車不夠,第三天,老易起了個大早,緊趕著拉來了兩趟水。

記者昨日中午趕到山上,老易剛剛將運上來的50桶水分發完畢,他一臉喜悅地告訴記者,“下車抓緊點,等一下還能運上來一車。”今年41歲的老易原是山下跑運輸的老司機,家中有四個孩子,平時靠他拉運輸每天賺百來塊錢過日子。這次自告奮勇義務為蘭蛇村送水,老易很不好意思,“算不上免費,政府給我報銷了油錢的。”

“我們都很熟的,幫忙是應該的,”老易告訴記者,山上的苗民下山趕集都是住他們家,還經常下山給他們干農活,“山上太苦了,他們靠做農活賺點錢太困難了。”由于山路崎嶇,短短16公里的路,老易要足足開兩個小時的車才能將水運到山上。

為了節省時間多送一趟水,老易每天晚上提前就裝好水,第二天7點就動身,爬到山上趕緊分水,分完又趕緊下山裝水。至于要運到什么時候,老易一臉惆悵地看著天,“等老天下雨了再說。”

“我捐點力氣算什么”

下山途中,記者又遇到了一輛送水車,司機舒云也是山下的老運輸。大旱以來,舒云堅持每天給附近的兵務、高峰兩個海拔1600多米的山村義務送水,“今天聽說這邊缺水就趕緊過來了。”

“這路真是太惱火了,名不虛傳啊!”跑了十多年運輸,這還是舒云第一次把車開上蘭蛇坡,不敢開得太快,“怕水晃出來”,但“他們敢走我當然也敢走!”說到這,舒云有點小小得意。

以往舒云都在山下運材料,每天能有百來塊收入,現在每天忙于給各山村送水,舒云滿不在乎,“錢是賺不完的,慢慢來。”他告訴記者,自己是土生土長的大田人,“現在全國到處在給我們捐款,我捐點力氣算什么”。