中國大骨節病患者人數逐年下降

核心提示:在研究人員對當地村落習俗進行了長期研究之后,大骨節病如今已日漸減少。這些村子里的居民祖祖輩輩都生活在窯洞里,公共衛生部門大規模介入后,加強了營養供給,提高了衛生水平。為防止疾病擴散,有時還將整個村子搬遷。

孩子們正伸出手指接受檢查,看是否具有大骨節病的跡象

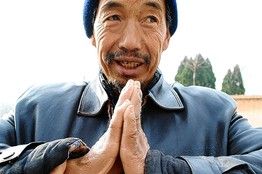

中國陜西省一個只有400人的小村莊囊少村,一名患有大骨節病的男子

陜西黃土高原上,地處偏遠的囊少村(音)的一所小學里,一排排的小學生們正開心地向醫生們伸出他們小小的完好的手掌。

來自西安交通大學(Xi'an Jiaotong University)醫學院地方病研究所的曹峻嶺教授和郭雄教授正挨個檢查孩子們的手指,看看有沒有大骨節病的跡象。這是一種在中國非常流行的骨關節畸形病,已致使幾百萬人殘疾。

在研究人員對當地村落習俗進行了長期研究之后,大骨節病如今已日漸減少。這些村子里的居民祖祖輩輩都生活在窯洞里,公共衛生部門大規模介入后,加強了營養供給,提高了衛生水平。為防止疾病擴散,有時還將整個村子搬遷。

2009年,患者人數已降至70萬人,其中只有1.8萬名兒童。研究人員預期2010年的數字會進一步下降。

郭教授說,大骨節病是“一種與環境、社會和醫學均相關的疾病,如果這些(因素)都能得到控制,我們就能根除這個病。”

這場勝利來之不易,尤其是對付這種主要在農村地區蔓延的疾病。為此,研究人員付出了不少心血,做了大量的實地調研工作。同時,這也體現了中國公共衛生部門的努力,畢竟中國還是一個看病大部分費用靠病人自己掏的國家。

自從上世紀80年代以來,曹教授和郭教授就一直在調查陜西農村居民的生活習慣。在這片黃土高原上,人們世世代代都生活在山邊鑿出的窯洞里,往往只有一個房間大小,土地十分貧瘠,只能種植玉米。據郭教授介紹,有的村子里幾乎全村人都有大骨節病。

囊少有位63歲的病人張梅梅(音),她就像是大骨節病的活標本。他的丈夫名叫周德明(音),今年67歲。兩人住在窯洞中,炕邊支著土灶,既可做飯又可取暖,而當地村民中只有大約400人仍保留這種傳統生活方式。

曾有人指出,當地人做飯時產生的煙塵可能致癌。因此研究人員也開始懷疑,人們之所以容易患大骨節病,是否因為在通風極差的窯洞中受了粉塵侵擾。

跟許多大骨節病患者一樣,張梅梅也是小時候染上病的。剛開始,她發現自己手指的第一個關節沒法伸直。隨后她的手臂和腿骨變得軟骨化,發育受到阻礙,她的骨頭無法變長只能變寬,而寬大的關節正是大骨節病患者最典型的特征。

最嚴重的患者肘部會一直彎曲著沒法動,雙膝向內或是向前并攏,整個人看起來像一個大寫的字母C。有些人根本沒法走路。

對曹教授和郭教授來說,最大的困難在于如何接觸到這些病人。現在,囊少到西安的交通已經方便許多,坐車只需兩個小時,但是當初兩位教授得拖著笨重的醫學設備在土路上走一整天。

研究者有時會在村子里住上數月。張梅梅和很多村民至今還記得郭教授第一次進村的情景,他研究村民的飲食,采集土壤標本,還對庫存的玉米和村民日常飲用水進行檢測。郭教授和其他研究人員還對村民的手掌、毛發、腳趾甲和血液標本進行了大量的醫學檢驗。

慢慢地,數據揭示出一些可能的致病因素:村民的身體里都嚴重缺乏硒元素,這是一種細胞正常工作所必需的微量元素。同時,村民的飲食也可能受到真菌污染,因為當地人經常把玉米棒串起來掛在樹干上,而且飲用水里也有可疑的化學成分。另外,當地村民飲食結構單一也可能是造成疾病高發的原因。

研究的結果并不能確定究竟是哪個因素導致了大骨節病,但是政府仍然基于這些發現向研究項目撥款。

為了提高飲食中硒元素的含量,當地給在校學生提供了海帶和豬骨頭熬的營養湯,為孩子們補充蛋白、黃豆和碘。政府還向患病的村民們提供硒片。其他的救助還包括政府向農民提供免費的羊來提高收入,提供通風良好、有電有下水的房子來改善居住條件。

對張梅梅來說,這些補救措施是來得太晚了。但至少她和其他村民的孩子們再沒有得上大骨節病,近來學校里孩子們的體檢也證實了這個好消息。

現在政府的重點轉向治療那些仍在病痛中掙扎的患者。據曹教授介紹,現在每年有1,000位病人可以免費接受膝部手術,摘除關節里游離的碎骨片。這項手術原本的收費是每只膝蓋4萬美元。

郭民祝(音)今年60歲,不過看上去比實際年齡要蒼老許多。在做左膝手術之前,他已經有很多年沒法兒走路了。他說,“現在我能走走路活動活動了,還能下地干點農活。”