暗物質證據:宇宙原始黑洞產生神秘震動波

[導讀]紐約大學的研究人員模擬了早期宇宙中出現的太初黑洞穿過恒星時所發生的表面漣漪現象,間接研究暗物質存在的證據。

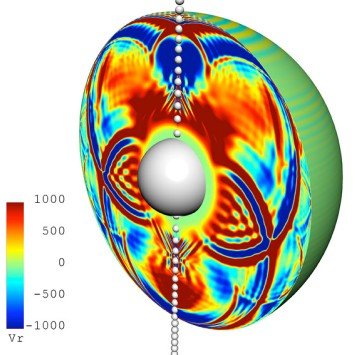

騰訊科技訊(Everett/ 編譯)據國外媒體報道,紐約大學的研究人員通過模擬早期宇宙中太初黑洞在穿過一顆恒星時,所產生的各種時空效應,從而對暗物質的組成進行理論上的假設。圖 2中形象地顯示了當一個太初黑洞在穿過一顆恒星核心區域的過程中,所產生的振動波的情形。不同的顏色的區域對應太初黑洞的密度分布以及其所產生振動效應的強弱程度。在銀河系中大約存在著千億顆恒星,如此大的樣本前提下,科學家認為可觀察到相當數量的該現象。相關的研究結果已經發表在本月初的《物理評論快報》期刊上。

黑洞被認為是宇宙中最神秘的天體之一

研究人員模擬太初黑洞穿過恒星中央核結構的示意圖

這項新的研究是通過觀察發生于恒星表面的波狀漣漪,來間接發現驚人難以捉摸的暗物質存在證據。根據參與該項研究的科學家稱:當我們在實驗模型中設定一個太初黑洞穿過一顆恒星的中央核結構時,其所產生的振動就可以反映出關于暗物質的信息。這些振動不僅攜帶了暗物質的信息,同時也會在恒星表面上發生漣漪效應,觀察發生于恒星表面的異常活動正式本項研究的關鍵之處。暗物質對于宇宙學家而言,被認為是構成了宇宙中超過80%的物質,而且至今在天體物理學界從未直接探測到暗物質的存在。

我們對暗物質進行研究,這個過程中所得出的任何結果都使我們對宇宙早期物質的了解產生深遠的影響。在尋找暗物質的發現歷程中,宇宙學家認為:我們目前所看到的宇宙,即能被人類通過各種手段觀測到物質,比如星系、恒星、星團等等僅僅是宇宙中總物質含量的4%,其也被科學家稱為“宇宙中正常的物質”,而剩下的即是所謂的“不正常亦或不尋常的物質”,這些奇怪的物質就是與宇宙暗能量和暗物質存在重大關系。

雖然暗物質被認為是宇宙的主宰,在一定程度上說,其是統治著整個宇宙,我們所能看見的宇宙中的物質僅僅是滄海一粟。但是,探測暗物質并不是通過正常的觀測手段,由于暗物質不與電磁力發生相互作用,所以用傳統的電磁波天文觀測無法發現其存在,只能間接地通過引力效應來推斷其存在。研究人員認為:這項新的研究可以幫助科學家更好地了解暗物質到底是什么,我們已經知道其統治著宇宙,卻還不知道它到底是什么。

科學家通過模擬在早期宇宙中出現的太初黑洞穿過一顆恒星時,研究這個過程終究會發生什么情況。太初黑洞在宇宙學中被認為存在于大爆炸發生后密度較高的時期,也就是處于宇宙加速膨脹的早期階段。我們目前知道,今天的宇宙誕生于137億年之前的一次大爆炸。因此,暗物質是如何產生的,以及在宇宙演化過程中哪個階段出現的,都是科學家需要了解的問題。參與本次實驗的研究人員認為:對于實驗中出現結果還有待于進一步的觀察,這些奇怪的宇宙結構可能是暗物質的來源之一。

由于太初黑洞比目前宇宙恐怖的黑洞要小很多,其體積甚至比原子核還要小,因此不會將整個恒星吞噬掉,自然也不會把光也掩沒了。與此相反,由于太初黑洞體積太小,與恒星發生碰撞等接觸時,會導致恒星表面上出現明顯的振動現象。然而,暗物質與恒星發生接觸是一種怎樣的場景呢?美國紐約大學研究人員邁克爾科斯登(Michael Kesden)認為:你可以想象一個巨大的水球,然后嘗試著將其戳出一個小洞,這時候里面流出的水形成的波狀流動就類似于恒星表面出現的情況。邁克爾科斯登同時也是該研究論文的主要作者。

通過觀察恒星表面出現異常運動,我們就可以弄清楚在恒星內部正在發生著什么情況。同理,如果一個太初黑洞穿過一顆恒星中央核結構,我們就可以通過觀察其表面的振動來了解恒星內部的相互作用。現在,對于本次研究的科學家而言,可能僅僅只是一個時間的問題。研究人員模擬一個太初黑洞具有多大體積,才可以使得其與恒星發生接觸時造成恒星表面出現明顯振動波紋。結果發現,當質量達到一個典型的小行星水平時,才可符合這個要求。如果僅僅是一個真正意義上的太初黑洞,科學家認為能夠在一些離散分布的點上發現異常情況。

研究人員邁克爾科斯登同時也指出:我們現在已經知道太初黑洞可以在恒星表面產生可檢測到的振動現象,我們現在嘗試著觀察在比太陽更大的恒星上會出現何種情況。僅僅是銀河系中的恒星就有一千億顆的數量級,在這么大的基礎樣本前提下,如果我們知道銀河系中哪兒會發生這類現象,每年估計可以看到一萬個左右此類的事件。