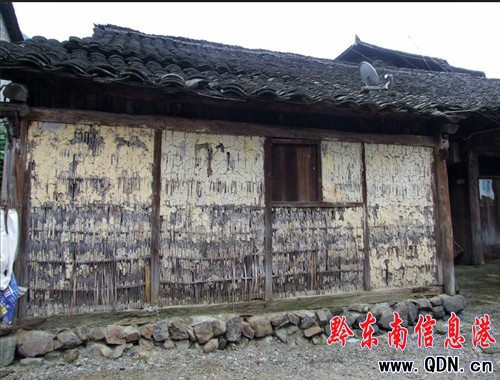

黔東南最后留守的“竹籬笆”民舍(圖)

本港訊 (通訊員 楊清雷 攝影報道)在黔東南的三穗、劍河等縣民間至今還保留有少數“竹籬笆”民居。這些“竹籬笆”式民居為當地解放前至二十世紀六七十年代很有時代意義的傳統性建筑。

該建筑主要以竹、木、黃泥、牛糞為原材料。用木材作房屋框架,用竹子編織成簾子為壁,用水把黃泥和牛糞(因牛糞里全是草纖維,勝過紙纖維,之前根本用不起紙纖維)稀和均勻后糊粘在竹簾子上,待通風晾干后而無異味,房頂上再蓋上茅草就建成了一幢能遮風避雨、儲糧存物、寢食而居的新房了。此類民居建筑多為一至二層,冬暖夏涼、干凈舒適,能隨時就便,構造簡單,易于取材。

該地區是苗族、侗族聚集區,苗侗人口占97%以上。他們是多災多難的民族,也是勤勞善良的民族。由于歷年的戰爭和自然災害造就了苗侗人民的聰明才智和勤勞智慧,他們用雙手就地取材構建他們和諧家園,追求著自給自足的自由生活。同時大大減少了森林用材,較好地保護了生態環境。

在上世紀八十年代,國家實行土地承包責任制后,農村經濟得到快速發展,人民生活提高,日子越來越富足。該地農民紛紛掀掉籬笆草房改建透澈明亮的木、磚瓦房。“竹籬笆”遺留下來為數不多;如今,我省又掀“危房改造”、“新農村建設”的熱潮。最后遺留下來的“竹籬笆”是否能“逃脫”被掀掉的命運?