凱里板溪:我們不再是“丐村”(組圖)

|

曾經,貧困村民外出乞討,“板溪乞丐”一時名噪全國;如今,“乞丐村”已成為歷史,但外地冒充乞討者卻絡繹不絕——

凱里板溪:我們不再是“丐村”

|

⊙核心提示

凱里市板溪片區。一座在當地地圖上連名字都沒有標識的山村,卻在2004年左右成為外界關注對象,但關注的焦點卻是村民帶著孩子在外乞討。

|

|

|

不知道從什么時候起,在這個片區逐漸形成這樣的風氣,在農閑的時候,一些村民開始結伙外出乞討,等到農忙時節又趕回來。慢慢的,一些村民發現身強力壯不能引起同情,于是又開始帶上小孩一起外出乞討。

往凱里市郊東南向出發,先走一段40公里的縣道,然后拐進坑洼土路,再大約行駛7公里,就是被外界指為“乞丐村”的三棵樹鎮板溪片區。盡管只有不到50公里的路程,但卻并不好找。

板溪片區下轄浪寨、板新和平豐三個行政村。為了重點治理這片區域,凱里市專門成立了一個副科級的板溪工委。

為我們指路的李先生是凱里某單位的公務員,他的老家是在靠近板溪片區的凱棠鄉。一路上,李先生談著前幾年這一帶外出乞討的情況,甚至并不忌諱說起自己小時候,也有過一次隨大人外出乞討的經歷。雖然時過境遷,但如今想起20多年前的事,自覺當時乞討除了無奈,還有些荒唐。

“其實當年,乞討在當地并不算是很丟臉的事,因為實在太窮了。”李先生說,不過當地人討到錢后,一般也也不會亂花,確實會送子女上學。在板溪片區的某個寨子,平均下來每家都供出了一名大學生,這其中就有不少是討錢供出來的。

走進板溪片區,從車窗里望去,不時有漂亮的小平房掠過,讓人感覺這個片區村寨并不是太窮。然而,只有走近細看才會發現:不少農家里的家具也沒有幾樣,顯得十分寒磣。

當我們試圖尋找曾經在外乞討過的村民時,才發現村民對這個問題十分警覺,都稱沒有此事,甚至有些不滿。

在這個被外界稱為“乞丐村”的地方,有多少人出去乞討,現在已難以有一個準確的數據了。

板溪小學校長楊金光說,最多的時候是在2004年左右,當時全校近一半的學生和家長外出乞討過。為了扭轉這樣的局面,當時學校不得已采取班主任和學生家長簽訂承諾書,保證不外出乞討,但還是防不勝防。

“整個板溪片區有7000多人,耕地面積3045畝,人均只有0.44畝。”板溪工委書記羅建州并不忌諱談起以前這一片區百姓乞討現象。他認為,根源不僅是人多地貧,更主要的是嚴重缺水導致當地成為國家一類貧困村。

“實際上,在上世紀80年代以前,村民們并不出去乞討。”當地小學教師楊平回憶說,改革開放以后,一些大膽的村民開始走出山溝,把一些民族工藝品帶到外面去賣。

出去的人越來越多,但并不是所有人都能掙到錢。一些村民在闖蕩的過程中發現,原來乞討也可以生活。楊平說,最初的一批乞討者,討的東西還大多是糧食和衣物。慢慢的,就開始變成討錢。也不知道從什么時候起,在這個片區逐漸形成這樣的風氣,在農閑時,一些村民開始結伙外出乞討,等到農忙時節又趕回來。慢慢的,一些村民發現身強力壯不能引起同情,于是又開始帶上小孩外出乞討。

這種現象越演越烈,在2004年左右成為多家媒體關注的對象。隨著媒體的頻繁關注,板溪這個偏僻的山村一時聲名大噪。

|

每次出門都是在農閑季節,什么也不用帶,惟一的裝備就是一口小飯盆。選擇一個人多熱鬧的地點站著,看著人過來了,就湊上前去。

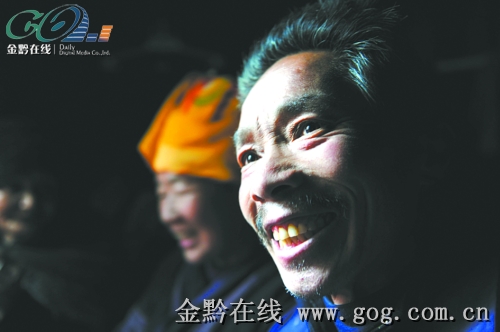

濕漉漉的松枝丫丟在火塘上,隨即冒出濃煙熏得人半睜眼半流淚。半晌,柴火一下旺了,突然騰起的火苗照亮了20歲的大學生楊南(化名)的臉龐,以及坐在他對面抽煙的父親楊老漢。

在省外一所重點大學讀二年級的楊南,春節沒有回家,而是到深圳一家電子廠打短工掙學費,這要比平常日子多三倍的工資。由于母親生病,他不得已趕回位于板溪片區平豐村的家。

爺兒倆偎在火塘旁,為親人遲遲不見好轉的病情發愁。煤炭太貴了,他們燒不起,只好在四壁漏風的廚房,就地燃起一堆柴火取暖。火塘中央架著開壺,撲哧撲哧地燒著水。

“你們是問要飯的事情吧?我去過的地方多著吶。”已經79歲的楊老漢并不忌諱自己以前乞討的事,湖南、廣西、廣東和浙江……都留下過他行乞的足跡。

楊老漢說,每次出門都是在農閑季節,什么也不用帶,惟一的裝備就是一口小飯盆。選一個人多熱鬧的地點站著,看著人過來了,就湊上前去。雖然大多數時候都沒有人理會,但總會有好心人給一點,一天下來最少也能收10塊錢,最多時能有三四十塊錢,等到農忙的時候,就回來耕種。

楊老漢自爆往事,讓兒子楊南感覺有些難為情。但他并不好打斷父親的話茬,只是把頭埋得更深,一邊小心地追問道:“這是老早以前的事情吧。”

或許是父親當著眾人抖完所有的料,反倒讓楊南沒了顧忌。說起了至今還覺得慚愧的往事:“很小的時候,有同齡的孩子,在假期隨著父母外出乞討,回來的時候兜里總是揣著錢,成天可以跑到村口的小賣部買各種各樣的零食”。

“當時讓我羨慕得不得了。”楊南說,于是找到父親要出去乞討。沒想,被狠狠訓斥了一頓。

楊南沒有辜負父親的愿望,成績一直很好,直到以優異的成績考入凱里市一中。隨著年齡的增長,楊南也越發覺得,外出乞討實在是一件不光彩的事情。于是總會要求父親不再出去。

“我覺得很丟臉,從不敢說自己是板溪的。”楊南說,因為家鄉在前幾年的時候出了“名”,他進入大學后,和室友們聊起家鄉時,總是小心翼翼。

“前年我還到過貴陽,但是要不到錢了。”楊老漢說。楊南撥弄柴火的手一顫,眼角分明有些濕潤了,嘴里卻不滿地責怪道:“不是說好了嗎,你怎么還出去啊?”

楊老漢停住了說話。等兒子出去以后,他嘆了口氣:不出去能行嗎?孩子上學一年要一萬多,自己老了無力耕種,又沒有其他收入。盡管另外5個子女早已成家,但都不寬裕,也不能給任何支持。

“等他畢業了,我就再也不背著出去了,再也不想去受那種罪了。”楊老漢說。

|

“第一次走在街上,卻怎么也厚不下臉皮,不好意思伸出手討要。”37歲的王世真說,直到跟著同行的老鄉后面四五天,才把手伸了出去,結果去是一個白眼。

走出楊南家昏暗的木屋,一位長胡子老人正歪著頭看記者胸前的相機。“這個東西好啊!我知道要值很多錢。”他說。

“老人家,身子骨這么硬朗,多大年紀了啊?”記者問道。

老人搖著頭說:“老咯,80歲咯,走不了遠路咯!”

記者接著問:“你年輕時候出去過嗎?”

“去過,廣西、湖南都去過,現在走不出去了。”老人告訴記者,他出去的時候多數是幫人打零工,砍甘蔗、收稻谷、修房子,有啥做啥。年紀大了后,體力活干不了了,也曾乞討過。

說著,老人轉身往家里走去,記者跟著他走進了他的家。4個小孩在屋子里圍著一個火盆,正在看電視里的動畫片。電視機是一臺20多吋的老式電視,色彩嚴重失真,但孩子們卻看得津津有味。

“這3個是我家的(孫子),那一個是寨子里的。”老人手指著幾個孩子一一向記者介紹。

記者問幾個小孩:“你們的爸爸媽媽在家嗎?”一個小女孩快言快語說:“去廣州了。”

“去做哪樣呢?”

“討飯。”

小女孩對記者說,她7歲了,在板溪小學上一年級,上學已經半年了。早在4歲的時候,她就跟著父母去了廣東,一路乞討。開始的時候,她只是父母背在背上的一個乞討“道具”,長大一點后就是她拿著碗在街頭討錢。

當問到廣州好玩不,小女孩說:“我要讀書。”

板溪小學校長楊金光說,在前幾年學生外出乞討比較嚴重的時候,他們開展過針對外出乞討孩子的座談會,結果了解下來,大部分孩子并不愿外出。

楊校長說,即使是現在,在板溪小學的思想品德課和班會上,主題探討的也大多為外出乞討的話題。經過大力宣傳和教育,板溪小學學生大多明白這個道理,近兩年已沒有出現孩子外出乞討的現象。

雖然受盡白眼,但也并非所有的帶著孩子出去乞討的村民都能討到錢,平寨組村民王世貞(音)談起自己的乞討經歷,就連連搖頭。2006年,她聽說村子有人外出討錢,于是也帶上5歲的女兒,坐上南下廣州的列車。

“第一次走在街上,卻怎么也厚不下臉皮,不好意思伸出手討要。”37歲的王世真說,直到跟著同行的老鄉后面四五天,才把手伸了出去,結果去是一個白眼,有一次還被無緣無故的挨了一腳。

不會討錢的王世貞很快陷入困境,她開始后悔這種滿街游逛,住在地下通道的漂泊生活。讓這些乞討者們最害怕的是,只要發現穿著城管和警察制服的人走過來,他們就會格外緊張,趕快轉移到別的地方,擔心被抓進收容所。

不過,不識字的王世貞卻只好繼續呆在廣州,她只有等到同行的幾位村民,才能找到回家的路。就在這時,女兒有一次被大雨淋后發高燒,拖了幾天才去一家診所,醫生一看急了:“這是不是你女兒?病成這樣才送來!”

平豐村村主任楊再彬說,隨著國家九年義務教育的實施和一系列的減免措施。絕大多數在村民也都是在外正常打工,即使有繼續乞討的現象,也只是極個別的村民。

|

盡管近年來外出乞討的人員逐步減少,是個別村民的行為,但“丐村”的標簽卻并沒有因此而抹去,反有愈演愈烈的勢頭。“板溪乞丐”甚至成為一個乞討的標準通行證,出現形形色色的外地人假冒進行乞討情況。

前幾年在廈門、廣州等地集中出現的行乞現象,乞討者的籍貫不停地指向凱里板溪。在外界零碎事件拼接的圖景里,寒暑假期間帶著孩子到外乞討,成為這一片區留給人們最常見的場面。

面對這樣的現狀,村主任楊再彬有些無奈。“的確有人依靠乞討回家蓋上了一間房,但這只是極個別的人。”楊再彬說,據他了解,對于大多數有乞討經歷的村民來說,都不是一件舒坦的事情。

對于有著7000多人的板溪片區來說,即使是外出乞討人數最多的時候,也只是村民中很小的一部分,但外界卻為此給村莊所有百姓貼上了好吃懶做,慵懶富足的標簽。

“至少板溪還并不是向外界傳言的那樣,通過討錢發財了。”板溪片區工委書記羅建州說,盡管這幾年加大發展和扶持力度,板溪人民的生活水平提高了不少,但2010年板溪片區的人均收入也只有800多元。

羅建州說,現在還不能保證,完全杜絕了村民在外乞討的現象,但有一點可以肯定,外出乞討的人已經非常少了。因為以前每隔一段時間,都會接到民政部門電話接遣返乞討人員,現在已經沒有了。

讓楊再彬和村民們更為郁悶的是,盡管近年來外出乞討的人員逐步減少,是個別村民的行為,但外界帶上的標簽卻并沒有因此而抹去,相反還有愈演愈烈的勢頭。“板溪乞丐”甚至成為一個乞討的標準通行證,出現形形色色的外地人假冒進行乞討情況。

“有的連口音都完全對不上,也敢冒充。”楊再彬說,去年他聽說有6個人在外地乞討,被當地有關部門遣送時,竟然都說是板溪人,結果查下來全來自四川。

這樣假冒的故事屢見不鮮,每隔一段時間,板溪工委辦公室總會接到外地民政部門這樣的電話:這里有幾個你們地方上乞討人員,請予以接洽遣返。但核對下來的結果,都是在板溪都是查無此人。

|

“勤勞才能致富,乞討不會發財。”當地在努力控制外出乞討,采取一系列發展當地經濟的舉措。同時也在為正名,完成自我形象的救贖,探尋有尊嚴的生活。

自從2004年孩子假期出去乞討被媒體曝光后,板溪片區一下被推到風口浪尖。昔日偏僻的村寨一下涌來不少媒體記者,讓大多數沒見過世面的村民實在覺得稀奇和熱鬧,村主任楊再彬卻總覺得有些抬不起頭。

就在外界的一片質疑聲中,當地有關部門開始采取行動。在努力控制外出乞討,采取一系列發展當地經濟的舉措。同時也在為正名,完成自我形象的救贖,探尋有尊嚴的生活。

“一直以來,凱里市委市政府就在努力加強對這一片區的發展扶持力度。”凱里市委宣傳部副部長潘定杰說,在板溪片區三個行政村專門設立一個副科級的工作委員會,完善管理體制,其中的目的之一就是要大力解決好這個問題。此外,一個由副市長帶隊,凱里民政,農辦、財政多個部門的工作組,也在全力抓好這項工作。并采取整村推進,一對一幫扶的模式開展工作。

“我們首先是要讓老百姓安定下來。”羅建州說,因此改善當地老百姓的民生問題被提到一個很高位置。僅2007年,在板溪平豐村就投入20萬元的資金,進行村寨人行步道、橋梁和消防水窖等基礎設施建設,而隨著扶持力度的加大,農村危房改造和一些種養殖項目也加快推進的腳步。

“我們板溪片區的小地名,大多取名干田沖、干田壩、大枯、小枯,都是一些缺水的地方。”楊再彬說,整個板溪有80%的土地都是“望天吃飯”,只要稍微一干旱就歉收。

事實上,和受到交通不便的影響一樣,缺水的問題同樣困擾著板溪的發展之路。由于缺水,很多種養殖項目很難發展。楊再彬說,只要能把灌溉用水解決,不少村民都愿意留在村里,準備發展無公害蔬菜、花卉等項目,在家里同樣能掙到錢。這樣一來,不出三四年,就不會再有人出去乞討。

羅建州說,老百姓長期以來形成的觀念,要一下子杜絕有一定難度。經濟發展的同時,轉變思想觀念也很重要。為此,在去年的時候,工委還專門請廣告公司制作不少宣傳標語在村子四處懸掛,像“勤勞才能致富,乞討不會發財”類似的標語,取得了一定的成效。

“我們采取獎罰并用的方式,來對村民進行引導。”楊再彬說,只要打聽到有哪家不聽勸阻,繼續外出打工,那么他當年申請危房改造就會受到影響,直到不再出去乞討才有資格。

自從上次尷尬的乞討之行后,村民王世貞沒有再受外出村民的鼓動,而是留在家里蓋房子。作為不再外出乞討的獎賞,板溪工委為她最終申請到1.5萬元的補助。

今年春節,王世貞搬進了70平米的小平房。盡管這時還家徒四壁,但她決定不再乞討,要靠自己的雙手換來各種的家具和電器。

羅建州說,他們現在安居了,接下來要考慮百姓樂業的問題。板溪工委接下來為王世貞一家找到一個合適的發展項目。最終讓她家走上富裕的道路。在外出乞討的村民之中,樹立起一個榜樣。

前段時間,羅建州猶豫著是否在前往板溪的路口,樹立一個大大的標志牌:板溪歡迎您!這個念頭被上級打消了。

和這位上級的擔憂一樣,這時的板溪還沒有足夠勇氣面對外界:這下倒好,自家豎起指路牌,讓外界特別是媒體記者找上門來。

(徐子敬)