張畢來與茅盾的“筆墨之交” (圖)

- 在線投稿 投稿信箱:tougao@qdn.cn 新聞熱線:8222000 投稿QQ:449315

- 時間:2011/11/5 9:43:46 來源:人民政協(xié)報

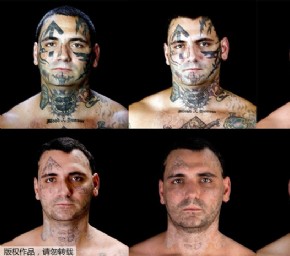

張畢來先生

人民政協(xié)報訊 1956年7月,亞洲作家大會即將在印度首都新德里召開。一天,中國作家協(xié)會外國文學委員會主任、著名作家楊朔受全國文聯(lián)副主席、作協(xié)主席、國家文化部部長茅盾的委托找到張畢來說,亞洲作家大會這個月要在新德里召開,茅盾主席將率領中國作家代表團參加這一盛會并要在大會上報告。他要我與你商量,希望你能夠寫一篇文章,全面地介紹當前我國的文學情況,作為他在大會上的發(fā)言。你看可以不可以。張畢來愉快地接受了這一任務。

當時張畢來任人民教育出版社中學語文編輯室主任,主持全國中學語文課本的編輯工作。編中學語文教材,就難免與茅盾發(fā)生關系,因為張畢來選課文總要選到他的某些作品,而且還多次向茅盾請教和商量作品中的有關問題與注釋。正是在張畢來等人的辛勤工作下,茅盾的短篇小說《林家鋪子》、《春蠶》和散文《白楊禮贊》等名篇才選入中學語文教材中,成為全國千百萬中學生學習語文的范文。為此,茅盾對張畢來是尊重的。后來接觸多了,加上又讀過張對自己幾部中短篇小說的創(chuàng)作思想和創(chuàng)作方法的論述和其他作品,于是茅盾對張畢來也就有了更多的了解和認識,乃至信任與倚重。

張畢來是貴州爐山(今凱里市)縣人。畢業(yè)于國立浙江大學文理學院教育系。1937年曾在浙東從事抗日工作,1938年入黨。1942年任國立桂林師范學院講師,旋升副教授,1949年后任東北大學和東北師范大學教授和中文系主任。1953年秋,調任上海華東師范大學中文系教授,1954年春調至北京人民教育出版社,擔任全國中學語文教材編輯室主任。

他是我國最早從事中國現(xiàn)代文學史教學與研究的專家之一。早在上世紀40年代,他就在東北師范大學等校講授中國現(xiàn)代文學史課。建國以后,仍繼續(xù)講授這門課程,并于1955年出版了《新文學史綱》。這部專著是建國初期全國僅有的幾部關于新文學史方面的有代表性的著作之一,是第一部在新文學史中介紹共產黨人的文學主張的著作。與同時代的其他幾部著作比較,有著自己的特點。《新文學史綱》注意到文學流派并以文學流派作為分章立節(jié)的條件,從創(chuàng)作方法的角度敘述文學史的發(fā)展變化。特別值得指出的是對作家作品的論述和介紹,不是單個地來評論作家作品,而是從史的角度,把作家放在一定的歷史階段,注意到文藝運動和作家作品的結合。正因如此,這部專著一直作為大學中國現(xiàn)代文學史課教學的重要參考書。同時,他還翻譯出版了印度作品《走向自由,尼赫魯自傳》、《監(jiān)獄,我的第二家庭》(尼赫魯著)、英國長篇小說《亞當·比德》(喬治·依麗奧特著)、蘇聯(lián)長篇小說《小北斗村》(穆沙托夫著)等外國作品。

茅盾正是基于上述對張畢來的了解和信任,才把這一建國初期中國作家代表團的外事文化交流活動的重任交給張畢來來完成。

張畢來自然知道這一重任的意義和責任。為了把文章寫好,他反復斟酌后,便就文章的主要內容和根本觀點等重要問題與茅盾商量,兩人互相交換了各自的看法,結果所見略同。最后,按照商定的綱要,張畢來發(fā)揮自己立論遣辭、輕重詳略之筆力所長,經過幾天緊張伏案疾書,終于不辱使命,拿出了文稿。送交茅盾審閱后,茅盾很感滿意。這篇文稿數(shù)千字,在全面介紹了我國當時的文學概況后,文章在最后一段總結分析道:"總起來說,我們的文學情況仍然是不能令人滿意的。雖然產生了一些作品,但這些作品從題材上看,還嫌狹窄,從風格上說,還嫌單調。這些作品,大部分是反映戰(zhàn)爭、農業(yè)和工業(yè)建設的,廣大人民的其他的生活領域,還很少在文學作品中得到反映。缺少獨創(chuàng)性、缺少新穎的藝術構思和獨特的語言風格的作品,還是很多。在文學理論批評方面,常常多注意作品的思想內容和題材性質,而少注意對作品藝術性的分析。這一切,同文學理論批評和創(chuàng)作方法上的教條主義的傾向,是有關系的。黨在一九五六年六月間提出來的'百花齊放,百家爭鳴'的方針,便是針對著這種缺點的。在文學藝術領域內,'百花齊放,百家爭鳴',扼要說來,就是應重視文學的藝術特征和作家的個人特點,大力倡導反映多方面的社會生活和創(chuàng)造豐富多彩的藝術形式,同時必須提倡文學理論批評的百家爭鳴。在'百花齊放,百家爭鳴'的號召下,全國作家更為活躍起來,最近已經開始更多地出現(xiàn)各種各樣的題材,各種各樣的體裁和各種各樣的風格的作品。'百花齊放,百家爭鳴'的號召毫無疑問使我們的新文學更向前邁進一步。"

這篇文章由茅盾在亞洲作家大會上報告后引起強烈的反響,受到各國作家的好評。

后來,張畢來把茅盾的這篇文章編入高中講文學史常識的課本《文學史概述》一書的現(xiàn)代部分之中,題為《現(xiàn)代文學》。不料在后來出現(xiàn)的"拔白旗"運動中,這篇文章的結尾部分以及茅盾和張畢來都受到來自"左"的偏頗的批判。

茅盾作為杰出的文藝理論家,對于古典名著《紅樓夢》是十分重視的,他也很關注張畢來在紅學領域的研究。為此,1979年秋,張畢來將自己前不久由人民文學出版社出版的《漫說紅樓》親自送請茅盾指教。11月28日,茅盾親自給張畢來寫來一封信:"承賜大著《漫說紅樓》,感謝感謝。可惜我左目失明,右目僅0.3的視力,小字書不能看。渴思拜讀大作,奈力不從心,只能世襲珍藏,留作最寶貴的紀念了。"對于茅盾在眼疾嚴重的情況下還親筆寫來信函,張畢來是非常感激的。

1980年春節(jié)期間,北京開了一個紀念商務印書館八十周年的座談會,茅盾、周建人、胡愈之等人和張畢來都參加了會議,會上茅盾說了幾句起了很大政治作用的話。他說,大陸應該與在臺灣的學人進行學術交流。而與臺灣進行學術交流,以《紅樓夢》研究為最好。茅盾的這幾句話很快就引起了海外的反應。不久,香港的《明報月刊》就發(fā)表了一篇論文,響應茅盾的主張。其論文的題目也很妙,叫做《國共兩黨合作研究〈紅樓夢〉》。

張畢來從茅盾的講話中獲得啟示,隨后在《紅樓夢學刊》編委會上提出了一個建議。張畢來說,在紅學這門學問里,我們和臺灣的學者有些共同的語言。至少在以下兩點,彼此的看法一致。一是愛國主義。我們認為《紅樓夢》是我國古典文學中很寶貴的一份遺產,他們也這樣說。二是反封建主義。我們認為《紅樓夢》暴露了封建主義的罪惡,他們也這樣說。之后,在全國《紅樓夢》學術討論會上張畢來又提出了這一主張。為了進一步實現(xiàn)茅盾的愿望,張畢來還努力履行中國紅樓夢學會副會長的職責,親自主持全國《紅樓夢》學術討論和中國《紅樓夢》學會理事會,發(fā)表了一個《致臺灣紅學界同仁書》。強調指出:"偉大的古典小說《紅樓夢》,是中國文化的結晶,中華民族的驕傲,世界文學的瑰寶。凡我同胞,無不為自己祖國和民族有這一極為珍貴的文化遺產而自豪。"為此,大陸學者"愿與臺灣紅學家們建立聯(lián)系與發(fā)展友誼,加強學術交流,齊心協(xié)力繁榮紅學。"

這以后數(shù)年中,全國紅學界在這方面做了很多工作。光《紅樓夢學刊》就先后刊登了好些文章,或介紹海外研究《紅樓夢》的情況,或轉載海外學人的文章。有的同志在國外與海外學人接觸,共同討論《紅樓夢》。有的同志編輯臺灣學人的論文集出版。在張畢來和紅學界同仁的共同努力下,茅盾關于紅學的主張逐步得到了實現(xiàn)。

1981年3月27日,茅盾這位現(xiàn)代偉大的革命文學家、杰出的文藝理論家、批評家、翻譯家、文化活動家、新文學運動的先驅者,不幸因病逝世,享年85歲。噩耗傳來,張畢來悲痛萬分,為了懷念這位文學大師和杰出的文化活動家,很快就寫出了紀念文章發(fā)表于報刊。

十年后的1991年12月5日,張畢來這位著名的社會活動家、文學史家和《紅樓夢》學專家也因病在北京逝世,享年77歲。

雖然茅盾和張畢來都已作古,但他們之間的友情和各自的文學成就與學術碩果卻是永存人間的。陸景川