岑鞏兩農戶珍藏多件契約文書橫跨清朝和民國

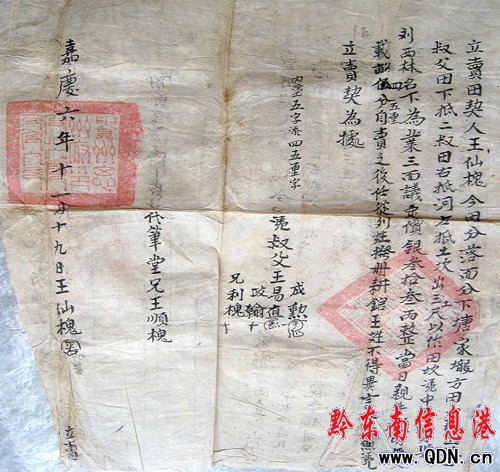

嘉慶六年十一月十九日蓋“貴州思州府印”的契約

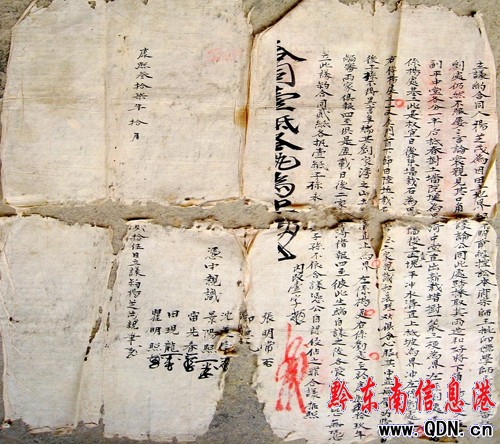

康熙叁拾柒年拾月貳拾伍日立

木召村民劉德國在整理祖傳的契約文書

木召村民楊余英在整理祖傳的契約文書

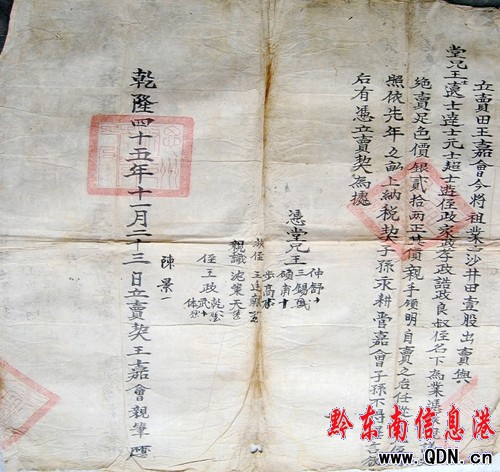

乾隆四十五年十一月二十三日蓋“思州府印”的契約

6月28日,一批清朝和民國時期的地契文書在岑鞏縣大有鄉木召村地步坎組兩農戶家中被發現,數量多達200余件。這些地契文書大小規格不同,形式多樣,內容豐富,最早的一張距今已有313年歷史。

當天,黔東南州和岑鞏縣文物部門有關人員專程前往木召村調查民間契約文書,在該村原支部書記劉德榜的指引帶領下來到該村地步坎組,發現兩農戶家中各自保存有100余件契約文書。

工作人員說明來意后,主人劉德國和楊余英小心翼翼地將他們精心收藏保存下來的契約文書鋪展開來。記者發現,這些契約文書最早的一張為康熙三十七年(1698年),最晚的為民國三十五年(1946)。帶官印的紅契有50余張,其余為白契(買賣雙方未經官方驗證而訂立的契據叫做“白契”,由官方辦完過稅手續并加蓋官方印章的地契叫做“紅契”)。契約落款有朝代、年號和日期,中人、執筆人和畫押人也一應俱全。在清朝的契約文書中,康熙、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統年間的均有,以嘉慶、道光、咸豐和光緒年間的較多,獨缺雍正年間的,這成了一大疑團。

這些契約篇幅大小不一,有的巴掌大小,有的比試卷還大。契約文字大多用毛筆抄寫而成,字跡清晰秀麗。契約內容涉及當時當地村民生產生活的各個方面,以賣契為主,有賣宅基地、賣墳山、賣房屋、賣林木、賣田土等;還有分割田土、山林、家產、房屋等的分割契,有納稅執照和土地管理執照等。買賣契約文書雖然和現代的房產證、土地所有證功用差不多,但相比起來,它們的內容記載得更為豐富細致。

此次被發現的契約文書用紙多為宣紙紙質,還有一部分為麻紙、竹紙和草紙,除少許有些損壞外,絕大部分保存完好,“思州府印”、“貴州思州府印”、“思縣印”、“岑鞏縣印”等官方朱紅大印尚能清楚地辨別出來。

據收藏這些契約文書的主人介紹,這些契約是他們“祖傳基業”的直接憑證,在當地廣大農村,文化大革命以前幾乎家家都不同程度地保存有這些契約文書。在舊社會,土地山場是當地農民賴以生存的“命根子”,子孫后代為了守住“老業”(當地俗語,指祖上傳下來的山林土地等基業),他們子子孫孫都得遵從上輩遺訓,妥善保存契約,傳至子孫萬代,以防空口無憑失了祖上基業而成了“敗家子”。

有關專家指出,在中木召發現的這批地契,有著珍貴的史料價值,對于研究當時民間生產生活和政府征稅等情況,以及當地的政治、經濟、文化發展狀況均有很大的作用。目前,當地文物檔案部門正在著手對散落在民間的這些契約文書展開調查,并進行搶救與保護。(張維軍)