黔東南州農村火災連營毀寨令人憂

核心提示

據不完全統計,今年以來,黔東南州發生農村火災39起,5人在火災中喪生。

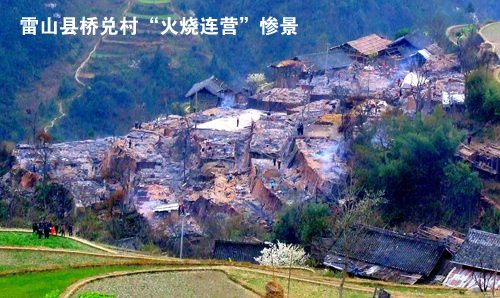

“大多數損失慘重的火災都發生在以木質建筑為主的村寨之中,點點火苗便可形成連營之勢,后果不堪設想。”相關人士指出,受歷史、地理及生活習俗等方方面面的綜合影響,該地區的多數民族村寨均依山而建,戶戶相鄰,村村相望,消防安全問題尤為重要。

數據顯示:1991年至2006年間,貴州省黔東南州發生農村火災1459起,共計261人在火災中喪生,直接經濟損失9484.87萬元。

“大多數村寨都是不可多得的自然遺產、文化遺產。”有關人士指出,如何讓黔東南民族村寨不再成為火魔覬覦下的悲劇角色,如何讓她們得到更加合理的保護,這已成為各級部門、各界人士關注的話題。

黑色記憶

1999年2月27日晚,

2005年9月10日凌晨,

今年2月24日晚,

“遠水救不了近火。”黔東南州一位消防官員說,多數發生火災的村寨地處偏僻,交通不便,州縣消防人員要在第一時間趕到現場,往往需要花費很多時間。因此,他認為完善這些村寨的消安措施和提高村民的消安意識,尤為重要。

存亡之虞

在黔東南州的多起農村火災中,2005年

文斗苗寨位于清水江畔,村寨被600多株原生樹種紅豆杉、銀杏等包圍,被專家譽為“中國環保第一村”。該村還有500多年的林木經營歷史,幾乎每戶人家都珍藏有清代時期的林業契約。這些林契文書,是我國繼故宮博物院清代文獻和安徽“徽書”之后的第三大“國寶級”珍貴歷史文獻。

然而,文斗苗寨的悲痛在2005年7月17日發生了。

據當地人姜秀波說,當天傍晚,一村民使用電器不當從而引發火災,由于火源位于在寨子中心地帶,“一眨眼的時間,整個村寨全變成了火海。”姜秀波痛心地說,此次災害使得47戶人家的192間木房變成了一堆廢墟,近3000多份村民珍藏的林契文書也化為灰燼。

“大多數民族村寨是獨一無二、不可再生的世界級奇觀,一旦發生火災,其損失無法用金錢衡量。”據黔東南州文化局社會文化文物科負責人劉必強介紹,該州民族村寨有3000多個,其中,“黔東南州苗族村寨”、“黔東南州侗族村寨”2006年被列入中國35個世界文化遺產預備名單,這也是我省入選目錄僅有的兩個名單,該項目涉及41個重點和典型的村寨,一旦申報文化遺產成功,將給我省,給黔東南州帶來巨大的發展機遇。

“一聽到哪里起火,我們的心都是發毛的。”劉必強知道,這些民族村寨的消安設施薄弱,若有火險出現,后果不堪設想。

“防火墻”何在

“近幾年來,黔東南民族民間文化旅游村寨和非物質文化遺產名錄村寨繼續被燒毀,使得黔東南原生的民族文化、原始的自然生態和原貌的歷史遺存遭到致命的破壞,給當地民族文化傳承和旅游帶來了嚴重的損失”。

在今年4月19日

黔東南州消防支隊防火處副處長吳宇仕說,該州農村火災多發的原因主要是:居住密集、無防火分隔,靠山而居、缺乏水源,潛在隱患嚴重,缺乏安全常識,木質房屋、耐火等級低等。

同時,潛在的農村火災隱患面廣總量大,整改難度大,整治火災隱患的任務艱巨繁重;農村消防工作缺乏專項經費保障,特別是該州民族民間文化旅游村寨和非物質文化遺產村寨多,缺乏足夠的經費進行保護,單憑州、縣兩級有限的財力無法從根本上解決農村消防安全問題。

據會上有關人士介紹,如果僅是將首批列入黔東南州重點保護的100個傳統民族文化村寨進行消防安全規劃及保護性改造,所花資金就需2億元。

“連最古老的防火宣傳方式,我們都派上場了。”相關人士指出,為防火患,今年5月初

此外,近年來該州多數縣鄉將農村消防房改、寨改、水改、電改、灶改“五改”工作作為每年政府擬辦實事之一。自推廣實施農村“五改”工程以來,火災高發、猛發之勢得到遏制。