誰逼死了貧困女研究生(圖)

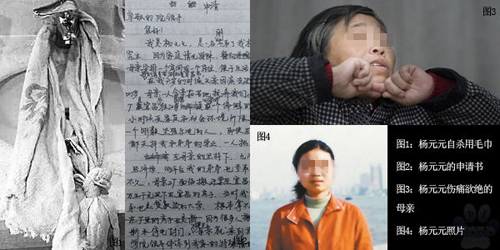

(資料圖片)

◎本港評論 廖強

近日,上海海事大學海商法女研究生楊元元在宿舍衛生間自殺身亡的消息刺痛了不少人的神經。30歲的楊元元因家境貧困等原因帶母求學,在要求與母親同住一寢室遭校方拒絕后,不堪重負,最終在5天5夜沒合眼、精神徹底崩潰之際自殺身亡,楊元元自殺前一天感嘆“知識難以改變命運”。(《齊魯晚報》 12月14日)

楊元元之死曝光之后,引起軒然大波,究竟是楊元元個人心理素質過于脆弱,還是學校的冷漠逼死了她,一時間眾說紛紜,爭執不下。

出身貧寒 一心寄希望于“知識改變命運”

多少年來,“知識改變命運”一直是老師和家長教育學生的不二法寶,“那誰誰,通過努力,考上了大學,現在生活的多么多么幸福;而那誰誰,貪玩不好學,沒能考上大學,后來生活一直不如意。”恐怕是在校的學生聽到的最多的一句話。

楊元元也一樣,她出身于一個貧困的家庭,6歲喪父,母親一人含辛茹苦的扶養她和弟弟兩人長大,生活的艱難使得她極度渴望通過知識來改變自己的命運,好讓母親過上富足的生活。可以說,楊元元和她的弟弟在學習上是非常優秀的,她自己首先是考入了武漢大學,之后又考上了上海海事大學的研究生,而弟弟更是北大的博士。這樣一家人的未來應該說是充滿希望的,可事實卻不是這樣,一直被楊元元視作改變命運鑰匙的知識,實際上沒能給她的生活帶來多少的改變,

據相關報道,2002年楊元元從武漢大學經濟學專業畢業后,工作一直飄浮不定,她做過英語培訓,進過保險公司,做過雜志編輯,也嘗試過自己創業做些小買賣,可是城市生活的高額消費一直讓母女兩生活處于“最低水平”,長期的“都市蝸居”生活讓她苦不堪言,生存壓力越來越大,而“知識改變命運”的內心信念更是受到了極大的沖擊。

據楊母回憶,在出事前一天清晨,楊元元突然在被窩里坐了起來,感慨地說“知識改變命運,而自己學了那么多知識,卻沒見有什么改變”。從這一句充滿這無奈和絕望的感慨,我們不難看出,長期以來支撐著她生存下去的信念已經被徹底摧毀。

選擇考研 再一次向命運發起挑戰 卻飲恨自縊

通過自身努力,楊元元于2009年9月考取上海海事大學法學院的海商法公費研究生,本來考研的成功應該帶給她對未來新的希望才對,可是接下來一連串的打擊卻讓她徹底崩潰從而選擇了自我毀滅。

楊元元在考上研究生后,由于生活的貧苦,不得不帶著母親一起前往求學,由于學校地點偏僻,本身也沒有多少積蓄,她一直找不到房子安置母親,因此她提出申請,希望學校可以從空余的寢室中給她母親安排一個位子,可始終得不到校方的答復。無助的她讓母親和自己暫時居住在同一寢室內,卻屢次遭到宿管的“驅逐”和“謾罵”,即便是后來,在校外找到了出租房,可由于生活設施的匱乏,母親甚至只能在睡在冰冷的地板上。看著這一切,一心想讓母親過上好日子的楊元元無地自容,長期以來積累在身上的壓力終于將她徹底壓垮,選擇了結束自己的生命。

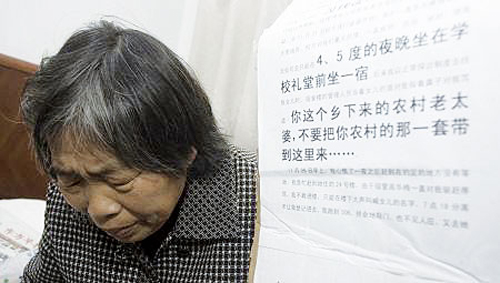

(楊母列舉的學校對自己的惡劣態度)

冷漠的制度背后 還有多少貧困學生會被“逼死”

整個事件的始末,校方的冷漠表現令人瞠目結舌,楊元元自殺身亡后,上海大學社會學教授顧俊表示:“雖然這些“窮孩子”很不容易,但是讓學校來突破“制度”,學校做不到。楊元元的個案,讓學校“為難”,而楊母的問題,屬于社會層面,由此發生的問題不能落到學校。”在大量的空余宿舍中,為一位渴望照顧自己年邁母親的貧困學生安排一個床位,是一件多么“為難”的事情?以筆者的平庸資質,的確無法度量“大師”們的心中所想。

學校作為教書育人之地,本應該社會當中最有人情味的所在,誰能知想,一句制度所在,就能置一位風燭殘年的老人于不顧,將一位渴望照顧母親的孝女活活“逼死”。在這樣的“制度”下,學校這臺冷血的“機器”,恐怕只能制造一堆同樣冷漠的“商品”罷了。指望它能為國家培養棟梁之才?笑話。

不可否認,楊元元的死,的確有自己性格上的原因,但是如果在她最絕望的時候,學校能夠拉她一把,把那些不可理喻的所謂“制度”暫時放一放,或許事情并不是沒有轉機,可是校方卻始終守著“制度”不放,最終導致了悲劇的發生。現在的學校,視乎已經成為一個超級市場,校方明碼標價,而作為“顧客”的學生們付錢后獲得相應的文憑。哼!一場多么可悲的交易。