“停課”背后是異化的官場儀式作用于校園

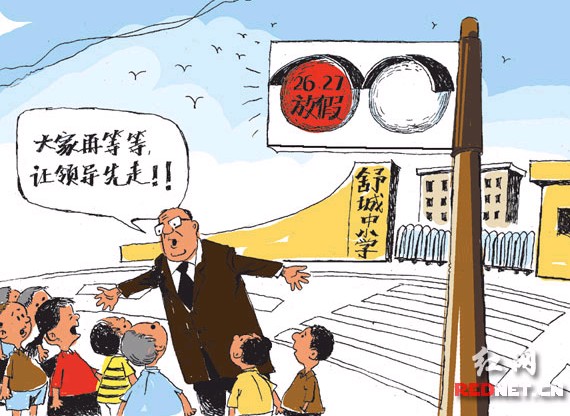

安徽六安市舒城縣城區的多所中小學乃至幼兒園的上萬名學生在4月26、27日兩天放假。放假的原因僅僅是這兩天縣城召開了一個“重要會議”。昨日,舒城縣政府副縣長余靖向記者表示,給學生“調課”是為了避免開會期間出現交通擁堵。(4月29日《新安晚報》)

“調課”自然不算什么大事,但因為一個會議就讓上萬學生放假兩天,未免太過興師動眾。不免好奇,這個會議有著怎樣的“重要”?不免感嘆,地方政府這份“敏感與縝密”,總能把“小事”鬧得一本正經。會議何其之多,有哪些可以名曰“重要”?又有哪些可以“重要”到可以讓學生停課?顯然,公眾不知道答案。在地方官場生態中,能給出回答的,不過是握有公權的那些人。

誠然,有些會議的確重要。為了順利召開、確保與會者人身安全,對公共生活做出必要限制很可以理解。如奧運、世博之類,難免會給市民帶來不便,卻必然不會引起太多不滿。然而,舒城的“會議”終究沒“重要”到那個程度,理應最大限度減少對市民的干擾。“強制上萬學生停課兩天”,既沒有必要且缺乏正當性。考量其操作成本,“停課”代價巨大:盡管不影響學生有效上課時間,卻打亂了公眾常態的生活節奏。除此,此舉更是造成了政府作為與大眾認同感的割裂,民眾之不滿與排斥勢所難免。

舒城縣分管教育的副縣長余靖言,“停課乃是為了保證會議期間交通通暢”。但這樣說辭顯然難以自圓,并沒有證據表明存在不可逆轉的力量,使得此會不得不在26、27日兩天舉辦。為什么不在雙休天開會呢?那時學生本就不用上課。非但如此,雙休天職員還不必上班呢——按照余副縣長的邏輯,如此豈不更能緩解交通。需要厘清的是,學生停課固然是疏導交通的有效方式,但不是最合理、代價最小的方式。

地方施政者的決策邏輯,很多時候不是基于“效用”考量。也就是說,政府行為并非權衡“執行成本”之后的理性產物,更多只是基于權力群體的私意偏好。在舒城停課事件中,對民眾常態生活秩序的尊重與捍衛,顯然在決策考量中居于次位。基于此,公共利益利益無奈讓位于官員便利。

在相當多地方,民眾現實利益,一次次讓渡給權力群體。甚至,要讓位于一種偏執的“儀式感”——開會不限行、不停課不能顯其“重要”。舒城這場涉及萬人的“調課”,僅僅是為了交通暢通嗎?難道不是異化的“儀式感”作用于官場隱性文化,而產生的“小題大做”?這個問題注定無解。或許,所謂“停課”(調課)不會影響學生課業,但卻提示這個社會反思,如今有著怎樣的決策倫理。

(然玉)