張千帆:高考壓力是誰造成的

張千帆 北京大學憲法學教授

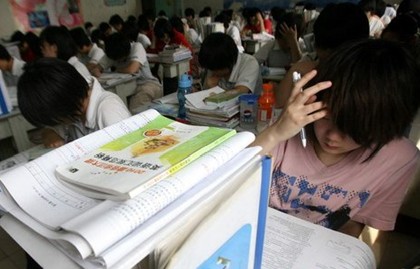

中國各地又要迎來一年一度的高考。此時此刻,成千上萬考生都在昏天黑地、夜以繼日地緊張復習。經年累月,高考幾乎讓每一個中國家庭繃緊神經;從小學到高中,孩子十年寒窗、家長含辛茹苦,為的就是在這一刻過關斬將、金榜題名。壓力能不大嗎?對于由此產生的壓力、焦慮、應試教育模式及其對青少年人格成長的抑制和扭曲,你可以怪“萬惡”的高考制度,可以怪中國人太多,可以怪中國家長的“望子成龍”心態,可以怪大學招生地域歧視加劇了某些考生大省的壓力……但問題是,即便取消招生地域歧視、改革不盡合理的考試制度,高考壓力仍不會消失,因為產生壓力的根源在考試之外。

別的國家也有“高考”,美國的SAT就是一例;不僅美國的考生考,加拿大等其他國家也用美國的“高考”。你可以說美國“高考”比較靈活,一年可以考幾次,無須“一考定終身”,但這只能防止考生一次考試發揮失常而已,不會實質性地減少考生人數及其產生的競爭壓力。為什么別人的“高考”就沒有像我們這樣產生那么大的壓力呢?究竟是誰給中國高考造成如此大的壓力?

回答這個問題前,不妨先做道簡單算術題。中國每年考生大約900萬,而教育部確定今年全國普通高校招生計劃的總規模是675萬。換言之,如今3/4的中國考生都能上大學。即使以發達國家標準衡量,這個錄取率顯然也不低。問題在于,這近千萬考生每年并不是沖著這幾百所“普通高校”去的,而是都希望上那幾十所“985”(至少“211”)重點院校,而它們的招生規模加起來只有幾十萬。

這和改革初期“十里挑一”的狀況差不多。那時候大學少,能上大學就很不錯了;現在“大學”數量大大增加,招生規模年年擴大,表面上錄取率年年上升,實際上人們瞄準的還是那幾所學校。北大、清華等“名校”也許人人想上,但是偏偏要做中國的哈佛、耶魯,實行“精英教育”,每年只招三四千名學生,對于除了北京之外的大多數地區來說是萬里挑一。這樣,“千軍萬馬過獨木橋”就不可避免了。中國高考壓力之所以那么大,歸根結底是因為中國大學本身就是一條“獨木橋”。改革那么多年,教育“市場”仍然沒有開放,以至中國大學提供的優質高等教育嚴重供不應求。

假想全國這幾百所高校都是北大、清華,想上哪一所任你挑,高考還會有那么大壓力嗎?西歐一些國家就是這么錄取,一般都會滿足申請人的志愿;法國人未必都想上巴黎大學13所分校中的一所,但凡是想上的基本上都能被錄取。可憐偌大中國,卻只有一所清華、一所北大;大學規模越來越大,建筑越來越豪華,但真正像樣的“大學”并沒有幾所。即便進了“一本”,許多學生覺得是在混日子,荒廢了四年光陰;進個“二本”、“三本”或民辦院校,更不必說。難怪有條件的家庭都紛紛把孩子送出國,因為國外大學雖然貴,但確實能學到東西,還能“鍍金”,物有所值。中國本科教育水平的整體低下把一小部分考生擠出國,讓絕大多數出國無門的考生為獲得極其稀缺的優質教育資源激烈競爭。

有人會說,美國不也只有一所哈佛一所耶魯嗎?對,也不對。美國確實只有一所哈佛、耶魯,但是卻有一大批至少本科教育可以和哈佛、耶魯一比高低的大學。其實即使在科研水平上,許多大學也各領風騷,至少和“世界一流”沒那么大差距;哈佛、耶魯或許可以包攬多數美國總統,卻包攬不了諾貝爾獎,多數獲獎者均非出自“兩校”。在這種高等教育格局下,美國考生的選擇范圍很廣闊,即使符合條件也未必選擇去哈佛。多數國人可能至今也沒聽說過宋氏三姐妹就讀的威斯利安女子學院,因為它在所有的“大學排行榜”上都排不上號,但是它的本科教育質量和聲譽卻絕非在哈佛之下;否則,以宋氏家族的實力,送她們去哈佛又有何難呢?美國的高考壓力之所以小,正是因為它的東西南北都有大批的威斯利安女子學院們、麻省理工學院們、加州理工學院們、加州大學們、密歇根大學們可供美國考生選擇。

為什么中國沒有一所威斯利安女子學院?這個問題無需多說,看看南科大仍然面臨的尷尬就知道。市場化是30年改革的主旋律,但在教育領域只體現于“產業化”和亂收費而已,大學的市場準入仍然受制于嚴格的行政控制。即便大學被批準成立了,它也不可能指望得到和清華、北大同等的待遇。別的不說,招生環節首先把它卡死。按照目前的分批錄取方式,這些“野雞大學”永遠只能在“一本”大學挑肥揀瘦后吃點“剩食”。這些大學不可能錄取好學生,便不能吸引最好的老師;不能吸引好老師,便更不可能吸引好學生……民辦大學由此被定格在“三流”以下,帶有官方權威的“大學排行榜”上永遠看不到它們的名字。

這些“排行榜”又是怎么出來的?中國當今有哪一所大學會因為本科教學優異而名列前茅?目前每一所有點希望的大學都在“趕超一流”,所用的評價指標當然就只有論文數、SCI等“硬指標”。所有的大學都在打造“研究型大學”,所有能擠出點墨水的教師都把自己打造成“研究型教授”,否則職稱這一關就過不去。除了催生大量文字垃圾,這種高度單一化的大學評價體制完全扼殺了中國的威斯利安女子學院。其實即便對于直屬中央部門的“研究型大學”,國家投入的力度也是極不均等的;北大、清華所獲得的投資遠超過其他“985”院校,一般院校自生自滅。如此政策傾斜或許有助于打造個別“一流”,卻抑制了中國大學的自由與平等競爭,并迫使廣大考生在人為打造的高等教育階梯上競逐那寥寥幾所“尖子”大學。

這種行政化的辦學模式延續過去計劃經濟老路,從一開始就扼殺了優質高等教育的產出。凡是計劃經濟時代的“過來人”都知道,計劃經濟就是一種“短缺經濟”(匈牙利諾貝爾經濟學獎獲得者科爾奈語);油票、糧票、肉票、布票本來是為了應對國家供給的短缺而施行的,但是它們的施行卻使國民經濟陷于永久的短缺之中。計劃辦學模式與此如出一轍,或許本來是為了提升國內大學的科研競爭力,其實際效果姑且在此不說,但無論是準入權的人為障礙還是招生權和政府資助的三六九等,無疑都極大抑制了中國優質高等教育資源的生成,并使之陷于永久的“短缺”狀態之中。就和計劃經濟下的人們都吃不飽飯一樣,計劃辦學模式造成教育資源短缺,進而產生了困擾每一個中國家庭的高考壓力。

要消除(至少緩解)高考壓力并不難。只要破除行政化辦學模式,撤銷限制私人辦學的人為障礙,對所有大學在招生和政策上一視同仁,廢除單一化的大學排行和評價機制,讓所有大學自由發揮自己的特長,讓優秀大學的畢業生安心教書育人,中國的威斯利安遲早會自然出現。中國人不笨,也許創新能力欠缺一點,但好好讀書和教書是完全可以勝任的,而這對于本科教育就足夠了;創造相對論需要愛因斯坦,但是能教相對論的卻大有人在。不是每一個國家都能建成哈佛,但是只要打破計劃辦學,中國人完全有能力擁有一批自己的威斯利安。