善良婦女 守護癱瘓丈夫不言悔

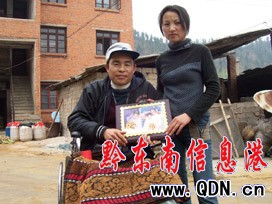

夫婦倆當年的結婚照片

楊振友不行了,夫妻仍然恩愛

“我想賣腎,你們能幫助我聯系一下?”

“你為什么要做到這一步呢?”

“他遭難了,我的生命現在完全屬于他了,只要他好,把我怎么樣都行。”

這是天柱縣農戶楊小銀與記者的一番對話。2002年的一天凌晨,她和丈夫楊振友駕車回家,中途發生惡性交通事故。從此,楊振友的雙腿癱瘓,楊小銀頂著常人難以想像到的痛苦和壓力扛起了生活重擔,一扛就是4年。

幻覺之后 車禍發生

回憶起那場給他們一家帶來巨大災難的車禍,楊振友至今還心有余悸。“如果時光可能倒轉,那我死也不會去玩車了”楊振友說。

時間定格在2002年6月9日凌晨3時許,楊振友和妻子楊小銀駕車從天柱縣注溪鄉返回老家邦洞鎮。行至當地一段叫猴子坳的路段時,天上就下起了雨。

“當時,我們兩人均“看”到道路前方發生了山體滑坡,(后來,經證實沒有山體滑坡發生),”楊振友說。妻子就提醒他開慢點。楊振友便放慢了速度,慢慢搖著前行,至印象中的“滑坡處”時,他感覺到左前輪處于懸空狀態,接著車身出現傾斜。“不好,要翻車了!”楊振友意識到危險即將發生,他當時還很明智,想到了剛出世不久的女兒楊慧,于是,飛起一腳踢向了副駕駛座上的妻子,得了這一腳后,楊小銀“飛”出了車外,僅受了點輕傷,并無大礙。

而隨車翻滾的楊振友則面臨著巨大的災難。路坎下是100多米的斜坡,車輛在斜坡上方50米段翻滾的時候,楊振友還很清醒,他擔心方向盤傷著自己的心臟,便死死抓住它不放,然后任憑車輛翻滾。后來,他發現車輛滾得不是飛快,腦海里便閃出了跳車的念頭。說跳就跳,他打開車門,往黑暗中跳去,然后,他就什么也不知道了。

“現在只記得曾經有這么一瞬間,我感到全身冰冷,估計當時我是被浸泡在水中”楊振友說。

車禍發生后,楊小銀哭哭涕涕的找附近居民幫忙,但被誤認為是“鬼”,沒法了,她站在公路邊向過往車輛求助,一輛大貨車被她攔住,好心駕駛員幫助她下山尋找,但是夜里什么也看不倒、摸不著,直到早上天亮后,才找到了昏睡在山腳下的楊振友,車輛已嚴重損毀。

臨絕境 善良女子毅然留守

楊振友被緊急送往天柱縣醫院急救時,醫生診斷說其脊柱胸椎第10-11節部位已經粉碎性骨折,如果沒有奇跡發生,他將只能在床上或者輪椅上度過余生。

這一結論對楊小銀來說是非常殘酷的,假如她不作別的選擇,這同時意味著她自己身上的擔子將成倍地加重,扛起的分明是“兩座大山”:丈夫和女兒。

當然,還沒有到考慮出路的時候,他們家從貴醫請來了位教授給楊振友動手術,眼下,找錢治傷才是大事。楊小銀先把眼淚藏了起來,然后到處借錢。平日里她夫婦待人都不錯,所以危難時大家都愿幫助他們。楊振友的姑媽還一下子借了2萬元過來。東挪西借,湊了7萬左右的手術費用。

楊振友很快就醒過來了,除了不能站起來,智商、談吐等都沒有問題,但他心理壓力太大了,自己成了廢人,妻子四處為著他奔波,與其這樣活著,還不如一死了之,以減輕妻子的負擔。有這樣的想法之后,他老是抬頭看病床上的電線,妻子不在的時候,他就努力挪動身體,促使自己能夠蹲在床上,然后就伸手拿電線,到時候,就什么都可了結了,但是,他始終蹲不起來,為這事還遺憾了好久。

3個月過去了,無法承受巨額的醫療費用,楊振友被迫出院。妻子把他帶回了邦洞鎮觀州村的老家。

是留守或是作別的選擇?這樣的問題自然地擺在了楊小銀的面前。但她不作過多的考慮就選擇了留守。“如果我走了,那他怎么辦,不就只有死路一條了么!”楊小銀說。

楊振友和楊小銀雖然都是天柱人,但他們卻是在廣東認識的。1996年,楊振友在一家電視機顯像管廠上班,楊小銀跟著一個楊振友也認識的朋友去了,開始時,她們沒地方住,熱情的楊振友就負責安排,這一來二去,彼此就認識了。楊小銀上班后,“有想法”的楊振友常厚著臉皮去找她。命運注定他們要成為一對,1997年,楊小銀接受了楊振友的愛情,并于當年回來跟他扯了結婚證。

走到一起之后兩人的感情非常好,楊小銀親昵地叫楊振友為“友”;楊振友稱楊小銀為“銀”,他們的愛情佳話,被好朋友一度視為經典。現在說起來,好多人都還為他們當初的愛情感嘆不已。

所以,楊小銀確定留守也是有著很深的感情因素的。但是,她的個別親人則不同意他的選擇。她的大姐看著楊振友“不行了”,就勸其“快點為自己的事情打算打算”。楊小銀聽了之后很生氣,不再跟大姐聯系,直到現在。“聽到這樣的話,我都會很生氣,那樣的事情我無論如何是做不到的,”楊小銀倔強地說。

留守歲月 “私人醫生”演繹滴血親情

楊小銀出生在天柱縣渡馬鄉一個鄉村醫生家庭,父親頗通醫術,以行醫為業,平時有些收入,家境良好,所以,從出生到出嫁,楊小銀一直都過著富足的生活。這使得她多少帶著“小姐脾氣”。很多事情不會做,而且非常愛干凈。在楊振友出事之前也是這樣。

楊振友“不行了”,她變得什么事情都肯去做、什么事都能做,脫胎換骨了一般。丈夫由于癱瘓,大小便失禁,其中大便干燥、生硬,排出很困難,為了減輕他的痛苦楊小銀便動手摳,4年來從不間斷過。而在以前,那她是想都不敢想的。

楊振友剛出院的時候,膽囊炎、膽結石等病狀并發,把他折磨得死去活來。楊小銀心如刀割,開始她到處請醫生打針、輸液,后來,經濟條件跟不上,她索性買來針頭等器械,自己學著護理,以后,打針、輸液的活就不在話下了。

楊振友的其他并發癥一段時間后就被楊小銀“解決”了,她從此也當上了丈夫的“私人醫生”。邊干邊學,遇到拿不下的醫學難題,她便安頓好丈夫,然后背著孩子翻山越嶺去請教醫生,直到弄懂為止,因此,她掌握了不少醫學知識,從打針、輸液到治療神經的用藥、消炎,都難不住她。同時,楊小銀還很注意收集相關的信息,一次,她聽說施秉縣有個病情與丈夫類似的患者動手術之后站起來了,專程去找到了這名患者,進行了深入了解。

失去知覺的雙腿容易生瘡,肌肉萎縮,如果長期不能解決,要恢復知覺是難上加難,在親屬的幫助下楊小銀獲得了一種叫掌式仿生治療儀的器械,每天,她都拿著這種器械,花兩小時以上的時間給楊振友按摩,現在,楊振友的雙腿不生瘡,肌肉不萎縮,完好如初,醫生說楊小銀“創造了醫學上的奇跡”。

當丈夫的“私人醫生”,楊小銀的心中還有一張地圖,圖上繪制的是凱里城區的所有藥店。這些藥店她都去過,因為太貧困,為節約錢,她對凱里全城區的藥店收費情況進行了全面的了解和比較,最終確定黔東南州醫院和凱里小十字附近的某藥店收費便宜,以后,她就成了這些藥店的常客。事實上,這些藥店的收費也便宜不了多少,1角錢,但楊小銀說,把長期節約的1角累計起來,那就多了。

據介紹,為了使丈夫能站起來,4年多來,她舍不得給自己買一件衣服,買化妝品,身上穿的,都是人家送給她的,有的還是在路上撿來的。記者在采訪的時候,楊小銀指著腳下的白皮鞋說這本來是雙在冬天里才穿的皮靴子,被丟棄在路上,她發現后撿回了家,將靴子上部剪去,略作修理就穿在了腳上。因長期勞累,楊小銀腰經常疼痛不已,弄得她晚上睡覺只能側著身,楊振友勸她花點錢去醫院檢查,她去是去了,但聽說要80元的檢查費,舍不得,向醫生咨詢了一下就回來了,她的腰部得的啥子病到現在都還不明確。

然而,對于丈夫,楊小銀則很慷慨,楊振友想學電腦打字,她二話沒說買來了學習機;想學電視維修,她走路上街去買電視零部件;她為給楊振友解悶,花100元錢買了只二手的MP3。現在,楊振友使用五筆輸入法每分鐘能打45個字,同時學到了不少維修技術,生活是過得有滋有味。

為了丈夫,楊小銀一直“預謀”著賣腎。有一次,楊振友無意中在楊小銀的藥本子里翻出了廣州中山大學和深圳第二人民醫院的電話號碼,他懷疑這是妻子為咨詢賣器官事宜抄錄的號碼。后來,楊小銀回來了,他們當面對質,結果楊小銀無話可說。“這時候,我不知道說什么好,這心里頭什么滋味都有,”楊振友感動地說。盡管楊振友持反對意見,但楊小銀一直沒有放棄這一念頭,采訪中她是一再要求記者幫她想想辦法。

好人好報 善良女子迎來如潮愛心

根據掌握的醫藥知識以及醫療信息,楊小銀“設計”出了讓丈夫站起來的醫療方案。但真要使該方案變成現實,得花10多萬元。而眼下的境況,給二十年的時間她都沒有辦法湊足這筆錢。

楊小銀這心頭急呀,在濃濃的焦慮和無奈的煎熬中,她度過了不知多少個日日夜夜。

但是,她為楊振友所作的一切,親朋好友們是看在眼里,始終沒有忘卻過對她夫婦進行幫助。

楊振友同母異父親的姐姐龍秀娟早年在凱里火車站油庫附近民宅內辦有個鴿場。2004年,她看著楊振友夫婦太困難了,把這鴿場無償地轉讓給了他們,還贈送了100對鴿子。這下,楊小銀找到了能夠助她實現自己奮斗目標的“基地”,她帶著丈夫、女兒住進了這鴿場,大干起來。

在養鴿方面站穩腳跟后,她不顧自己長期以來勞累成疾,便預謀著更大的發展,連帶推出了養豬、養雞等行業,現在,養著的大豬就是10多頭,還有1000只雞,楊小銀從早到晚,除了給丈夫按摩,送女兒上學,就把精力放在了這些鴿、豬、雞的身上,有時候忙到凌晨才能睡覺。

鎮遠縣一位與他們不沾親帶故的阿姨聽說她的事情后,十分感動,她去年年底主動住進了楊小銀的鴿場里幫忙。左右鄰居對楊小銀家也是格外的關照,經常幫助她抬從凱里城區拉來的飼料,提供各種各樣的便利。

此外,楊小銀的父親,在施秉工作的小弟以及大批親朋好友,也是她的支持者,他們經常在精神、物質上給楊小銀以鼓勵,多少次,楊小銀快撐不住的時候就是在他們身上找到了力量。楊振友也是這樣,妻子越為他付出,他是越于心不安,一走了之的念頭他一直沒有放棄過,關鍵時刻,也是妻子和這些好心人使得他努力地活了下來。

就因為接受了別人的幫助,所以,在力所能及的情況下,楊小銀夫婦也去幫助其他的人。楊振友有個本家堂妹在凱里振華民族中學讀初三,因為家庭貧困,經常是吃了上頓沒有下頓,營養不良,瘦弱不堪,楊小銀心疼她,常炒些菜,步行數公里給她送去。一次,小女孩忍不住了,抱著嫂嫂哭了起來,這姑嫂兩人,眼淚連在了一起,催人淚下。

這夫婦倆都商量好了,將來有一天,自己真的不行了,就把能夠有用的器官捐給獻出來,給那些需要的人,以此來回報社會吧!