香港1949,嬰兒潮一代成社會精英(圖)

摘要:沿著著名的界限街,穿過漂亮的花墟公園后,一路西行,四周越來越安靜了。沒有游人,只有偶爾的公交車駛過,小小的制衣配件店,排列在老舊的街道兩邊。

深水埗目前仍是香港比較落后的地方。前不久,香港舉行“全城清潔由深水埗做起”活動,眾明星參與宣傳。CFP圖片

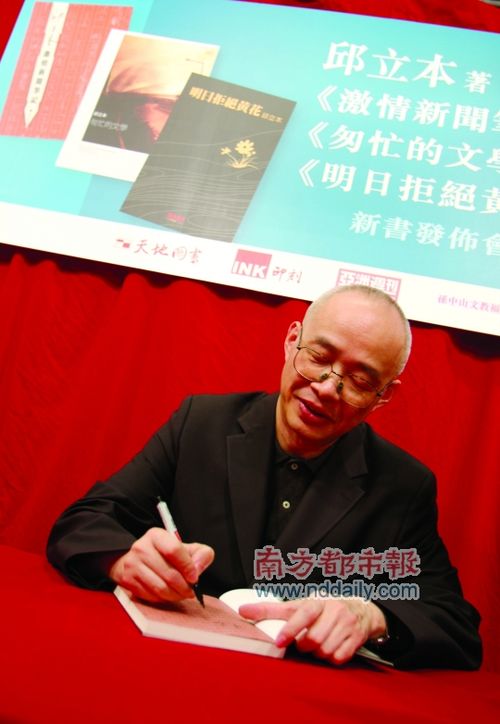

《亞洲周刊》總編輯邱立本在香港舉辦的新書發布會上為讀者簽名。邱立本在深水埗長大,他的成長故事是香 港“ 嬰 兒潮”一代的縮影。CFP圖片

沿著著名的界限街,穿過漂亮的花墟公園后,一路西行,四周越來越安靜了。沒有游人,只有偶爾的公交車駛過,小小的制衣配件店,排列在老舊的街道兩邊。路邊的茶餐廳,設施頗為簡陋,里面用餐閑聊的,都是些阿伯阿婆。

這就是深水埗。在一片繁華和喧囂的香港,它已經漸漸老去并且邊緣化。但是這里曾經聚集了無數剛剛踏上香港這塊土地的人們,這里曾經出生過很多后來成為香港中堅力量的社會精英。

這是全香港最貧窮的地區之一,時至今日,在寸土寸金的香港,深水埗的房價只有1萬余港幣一平方尺,即使在相隔不遠的內地深圳,這個價格都買不到市區的新房。

有很多新移民家庭、露宿者或是弱勢社群住在這里。他們背后的故事,正反映了香港草根階層的真實面貌。

邱立本,香港《亞洲周刊》的總編輯,雖然現在香港工作定居,也已經很多年沒有踏上這塊土地了。但是每在報章和電視上看到深水埗的消息,他都會覺得,在深水埗度過的童年和少年歲月,依然如此清晰。

1898年以前,深水埗屬中國新安縣,“埗”在廣東話是碼頭的意思,深水埗原本是指昔日的海岸線,即今日桂林街彎向長沙灣成一直角的碼頭。這個碼頭的水很深,故稱為深水埗。1898年,當時的清政府同意將九龍界限街以北,直至深圳河的地域租借于英國,為期99年。深水埗隨著九龍市區的發展而逐步開發。上世紀20年代以后,由于海外華僑的投資,較現代化的工商業從沿海地帶一直伸展至荔枝角,行業包括紡織、制衣、五金及搪瓷。

二戰期間,當時的深水埗軍營成為日軍囚禁戰俘的集中營。1949年以后,大量來自中國大陸的移民進入香港,深水埗的居民因而急劇增加,政府為安置災民,興建石硤尾邨,成為香港第一個公共屋邨。

深水埗在1986年人口曾達44萬,新來港人士比例亦相當高(11.2%)。現在人口為35萬。

香港“嬰兒潮”一代的誕生

1949年,廣州一家銀行的中層職員邱寶鴻,帶著母親和四個年幼的女兒投靠親戚,來到香港,住在了深水埗長沙灣道181號。這是一座帶有廣東地方特色的唐樓。高高的木質樓梯,走上去嚓嚓直響,邱家住在三樓。在1000多尺的空間里,擠住了七八戶人家。都是從各地前來的親戚。邱家七口,住了其中一個小小的房間,其余人家擠滿了廳和走廊,一到晚上,滿地搭滿了帆布床。睡慣了硬木板床的老祖母,把兩塊木板拼在一起,睡在房間門口。

那個時候的深水埗,遍地都是從內地來的人,街道兩邊搭建著臨時的木房子,以供容身。邱寶鴻畢業于中山大學經濟系,在廣州是一家銀行的中層職員,曾經在中山大學昆明校區做過助教。到香港后,他在一些專科學校教書,妻子也在幼兒園找到了工作。

第二年年初,邱立本,這個家庭的第五個孩子,也是第一個男孩呱呱落地。邱立本和他的同齡人,后來被稱為香港的“嬰兒潮”一代,意為1949年后在香港出生的一代。他們的降生,帶來了香港第一波的生育高峰。

伴隨著二戰的結束,以及內戰的爆發,大批內地人口為躲避戰爭擁入香港。1945年,香港的人口是50萬,到1953年已達250萬,光1949年增加了近80萬。直至1956年,香港人口達261萬,成了世界上人口密度最高的地方之一。

1973年,23歲的邱立本在電影《72家房客》里找到了童年最熟悉的場景。這是一部描寫香港上世紀五六十年代小市民生活的電影,因接近香港人現實生活而勇奪1973年票房冠軍。幾十口人擁擠在狹小逼仄的空間里,遍布孩子的哭聲,大人們大聲的斥責聲,夫妻的口角,沒有任何的隱私可言。但即使是這樣讓人并不愉快的環境,邱立本的童年記憶卻依然美好。這個臨時組織起來的大家庭里的孩子們,卻因此有了很多互動的機會,你追我趕,頗為開心。

小小的空間雖然狹窄,但總算有了遮蔽風雨之處,這已屬幸運。街頭則擁滿來自內地的人,乞丐們躺在那里,橫七豎八。孩子們一旦犯錯,或者不用功讀書,就會被父親嚴厲苛責,最常聽到的一句話就是:“不好好讀書,就要像街上那些乞丐。”

邱立本上小學的時候,經常在路上看到有人提著菜刀追,來自山東的警察,高高的,“塊頭很大”,在街上巡邏。這些來自威海,英國另一個殖民地的大塊頭警察被稱為“魯警”。直到今天,他們的后代亦有不少人在香港警界服務。

直到今天,深水埗一直是讓香港政府頭痛的地方之一。治安差,黑社會活躍,流鶯云集,經常出現強奸等案件。

7層大廈里的香港故事

那時,香港正被源源不斷的移民所困,臨時搭建起來的簡陋木屋,遍布深水埗、石硤尾等移民集中區。如何安置這些突然大量增加的移民,成為政府的當務之急。

1953年,邱家附近的石硤尾木屋區發生一場全港有史以來涉及面積最廣的大火,5萬多名居民痛失家園。災民照片在短期內成為全球新聞報道的主角,香港的命運因為夾在資本主義的英國與社會主義的中國之間,而備受矚目。

政府此后在石硤尾重建房屋,叫7層大廈,讓那些在二戰后逃至香港的移民不再住危險的、容易發生火災的木屋。這也是香港最早的政府樓宇。7層大廈構造簡陋,一層一層像火柴盒一樣疊加上去,一排排水管道從頂層一直通到一層,使得大樓像是由很多個H組成。每層有若干間十二平米的房間,共享的衛生間,廚房則由走廊里一個接一個的火爐組成。這樣的樓房在石硤尾一共有29棟。這是香港公共房屋計劃的開端。

邱立本就讀的圣多馬小學就在石硤尾的隔壁,不少同班同學就住在那里。有時候下課,就在同學家玩,也發現了另一個香港。那些H形的樓房里,演繹著一個個真實的香港悲歡故事。

在年幼的邱立本眼中,這些小房間就像一個個的鴿子籠。“但恰恰是這些白鴿籠,成為很多香港精英日后振翅高飛的搖籃。我的一些很有成就的小學同學,當年就在這些房子里,刻苦用功,爭取一飛沖天的時刻。”

邱家的生活算是相對比較好的,一直在持續改善中。邱立本6歲的時候,邱家在香港有了第一個正式意義的家,是租住了海壇街的一間房子。房子很小,是和另外兩家合租,房間之間用木板隔開,彼此間還是喘息可聞,但是總算有了自己相對獨立的空間。這種房子叫“板間房”。

在邱立本之后,邱家陸續又有兩個女孩和一個男孩出生。父母要工作,家里只有祖母一個大人負責照看孩子,大些的孩子們都承擔家務,姐姐們很能干,不依靠大人就可以煮出美味的飯菜。

因為很多親戚住在附近,大家說的都是粵語,實際上,戰后擁入香港的大多數都是廣東人(另外比較多的是上海人),所以邱家似乎沒有流亡他鄉的感覺。

但年幼的邱立本還是感受到父母的一種焦慮感。跟著父親去和他的朋友喝茶,邱立本最常聽到的一個話題,就是朝鮮戰爭。雖然1953年朝鮮戰爭就已停火,但它遺留的陰影和關于是否會爆發第三次世界大戰的話題,一直在延續,事實上,這種未來的不確定感一直斷斷續續籠罩著整個50年代的香港,揮之不去。香港是否逃亡的最后一站,這是很多新香港移民討論的話題。在這段時間里,邱家不斷有親戚移民去了東南亞地區,繼續流亡生活。

在尖沙咀漢口道一個親戚的家里,邱立本第一次體驗到了不同于自己和同學們的生活。這位邱立本稱之為姑媽的親戚,已經在香港生活了幾代,家里養了狗,吃著精致的點心,大人們打著牌,孩子們跑來跑去。很多年后,邱立本看到了張愛玲寫滬上的生活,他一下子聯想到了當年,在這位親戚家看到的似曾相識的場景。

這是來自深水埗一個中下階層家庭的孩子,眼中的香港上層家庭的生活。實際上,從香港深水埗的舊唐樓搬到尖沙咀附近比較好的房子,再搬到太平山頂的別墅,是整整這一代嬰兒潮的愿望。

上世紀60年代,金庸的年代

小學四年級的時候,邱立本可以不用姊姊帶著,自己一個人去上學。每天母親給他一毛錢,囑咐他買一個面包帶到學校去吃。從海壇街出發,沿著南昌街走,中間會經過鴨寮街、福華街。那邊布滿了各式各樣的大排檔,一字排開,煙霧彌漫,人聲鼎沸,那些大排檔前面有一張長椅子,上面擺了三四張小板凳。“我爬上去,往往會叫一碗明火白粥,才五分錢,又叫一客油炸鬼(亦即油條),也是五分錢,合起來剛好一毛。我坐在那張小板凳上,吃得很香,感覺自己已經是一個大人。我往往在白粥里加上了鹽和胡椒粉,香味四溢,咬著那條油炸鬼,一半脆脆地吃,一半浸在白粥里吃,也別有風味。”

也是從小學四年級開始,邱立本開始接觸報紙連載的金庸小說。當時金庸、梁羽生的小說風靡香港,伴隨著邱立本從小學到中學的成長,影響了他們這整整一代香港人。無數個夜晚,邱家的孩子們發狂地追看武俠小說,好像后來追看電視連續劇。他們沉醉在金庸的想象世界,也沉醉在中華文化的俠義世界。在深水埗的唐樓里,孩子們第一次和郭靖握手,和黃蓉談心。就連去理發店理發,邱立本手里也拿著報紙連載的梁羽生《萍蹤俠影錄》,甚至還和理發師傅一起討論書里的功夫。

一份小冊子,父親看,母親看,每個姐姐都看。全家人都搶著看,這是孩子們最好的娛樂。武俠小說里濃厚的中國文化元素,還有很強的歷史感,這就是中國文化對邱立本最初的啟蒙。從一個新移民聚居的低下層小區,孩子們走進了塞外大漠的蒼茫歲月,也走進江南風光如畫的柔情中。

事實上,在邱家孩子們的眼中,大陸是個帶點神秘的陌生鄰區。上世紀60年代初,因為大陸三年自然災害,嚴重缺糧,邱立本清晰地記得,阿媽(祖母)帶著很多食物回鄉。裝餅干的鐵盒子里,裝滿了一塊塊用豆豉腌漬好的豬肉。當時街上的藥房,都有一種業務叫代寄包裹回中國大陸,郵寄的都是食物和藥品。

實際上,香港從來沒有被中國歷史所孤立。除卻興起的新派武俠小說,各種文化也在這個小島上蓬勃繁育。

海壇街的轉角是桂林街,離開邱家才數十步之遙,就是當年的新亞書院。它坐落在一棟唐樓,毫不起眼,是邱立本每天上學的必經之地。父親對孩子們說,這里住了一些大學問家。

新亞書院是上世紀50年代初,由一批大陸南來的知識分子所創立。“新亞”取亞洲新生之義。包括錢穆、唐君毅等人,都是名震一時的學者,在這個英國殖民地的小島,他們的文憑不被承認,他們說的中華文化與哲學被視為“浮淡無根”是“無用之學”。但恰恰是在這種艱困環境中,他們毀家興學,培育了一批杰出的新一代,包括余英時等人,也成為香港中文大學的前身,為香港的高等教育奠下重要的基礎。由于得到美國雅禮協會的資助,1956年,新亞書院搬離桂林街,遷入農圃道的新校舍。