首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

昔日救命糧 當今脫貧寶 ——天柱祥和村人人種紅苕脫貧致富

10月28日,天氣晴朗,天柱鳳城街道祥和村家家戶戶炊煙裊裊,村民忙于在家里熬苕粑。也有的村民借著晴好天氣,全家動員,下地挖苕、撿苕、挑苕、洗苕,把洗干凈的紅苕用機子打爛、擠壓,放到龐桶里浸泡沉淀淀粉。苕渣則銷售給前來收購苕渣的養豬大戶。村民一個個臉上洋溢著紅苕豐收,苕粑俏銷的喜悅。

“這個苕粑在五八年鬧饑荒的時候,是我父親那一代人的救命糧呀。現在這個苕粑又成了我們脫貧致富的法寶啦!”正在給鐵鍋放油熬苕粑的劉金明說,他已經50歲了,種紅苕熬苕粑賣已有10多年的歷史。以前孩子小,種的苕不多,熬苕粑僅僅是為了改善生活,招待客人。孩子長大后,他和妻子有精力種紅苕了,但由于電不足,路不通,全靠手工勞動,種的面積不多,劉金明心里知道種紅苕熬苕粑賣有錢賺,可就是無法改變靠體力勞動的狀況。最近幾年來,縣里實行大扶貧,大力實施通水、通電、通路、通訊建設,他家改變了以前種苕靠牛犁、打淀粉靠手擠、洗紅苕靠挑水的歷史。取而代之的是種苕用的旋耕機,洗苕用的洗苕機,打淀粉用的是漿渣分離機。銷售苕粑更是方便了,村里有了4G網絡,水泥馬路進了村,組組通了水泥馬路,就連庭院也硬化了。客戶一個訂購電話,一個微信、QQ訂購留言,用摩托車十來分鐘就送到了距離村里17公里的縣城,既省力又省事,比昔日肩挑步行來回三個多小時節約了幾倍的時間。

村里的條件好了,劉金明的家庭條件也逐步改善。劉金明的苕粑事業也逐漸擴大,由最初的2畝發展到了現在的10多畝,畝產紅苕5000斤,100斤紅苕有30斤淀粉,年產淀粉1.5萬斤;一斤淀粉能熬出2斤苕粑,年產苕粑3萬斤。苕粑批發價3.5元一斤,年賣苕粑收入10多萬元。苕渣0.1元一斤,5萬斤苕渣也能賣5000多元。“有了黨的扶貧政策,只要勤快,脫貧不是問題。”劉金明說。

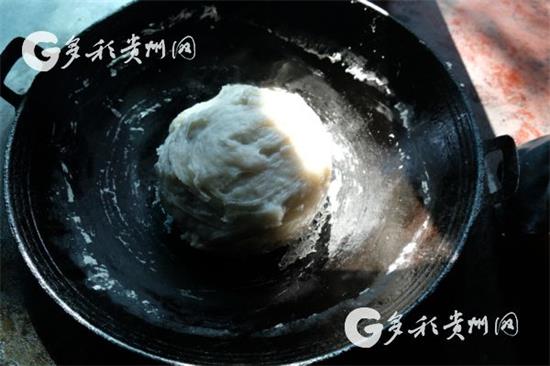

“我們的苕粑一直好賣,靠的就是‘原生態’三個字。”劉金明的妻子蔡仙江道出了苕粑俏銷的原因,種紅苕施的是牛糞、豬糞等農家肥。熬苕粑用的是鐵鍋,燒的是柴禾,放的是菜油,全手工制作,原生態熬制。做成的苕粑可煎可煮,煎則辣香撲鼻,煮則清香彌漫。苕粑煎時放些白糖,風味更是獨特。

“這里的村民很勤勞,不僅僅是劉明金一家種紅苕熬苕粑賣,全村人都在做‘苕粑事業’。”駐村第一書記楊曉青說,目前村里種植紅苕的農戶有100多戶150多畝。

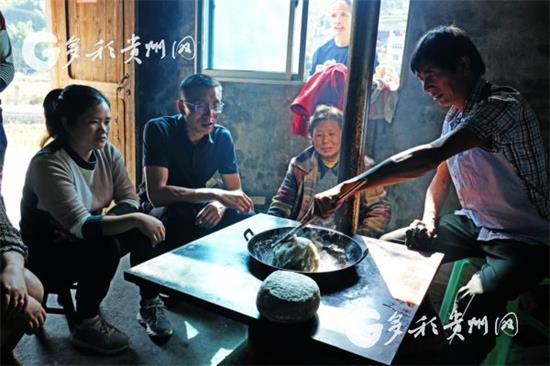

“這個產業很不錯,我們正在籌備生態苕粑宣傳片,把祥和村的苕粑打入貴陽市場。”體驗了苕粑整過制作過程的貴州省電視臺掛任天柱縣委常委、縣人民政府副縣長劉克舜說,村兩委正在實施“黨建+合作社+貧困戶”的模式,組織村民抱團發展苕粑產業,讓祥和村的手工苕粑走出貴州,飛向全國。(陳光昌)

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。