毛澤東親筆信成文人家族4代人傳家寶

- 在線(xiàn)投稿 投稿信箱:tougao@qdn.cn 新聞熱線(xiàn):8222000 投稿QQ:449315

- 時(shí)間:2009-9-21 9:54:34 來(lái)源:四川新聞網(wǎng)-成都商報(bào)

江子愚和詞

“邊城月淡,露宿長(zhǎng)征雁,不到鴻溝分楚漢,放眼縱橫九萬(wàn);輪蹄踏破云峰,鏖戰(zhàn)朔雪炎風(fēng),冀北由來(lái)多馬,而今幾個(gè)真龍。”

毛主席回信

“子愚先生,來(lái)信并清平樂(lè)和作收到,甚為感謝。順致敬意。毛澤東,1952年1月9日。”

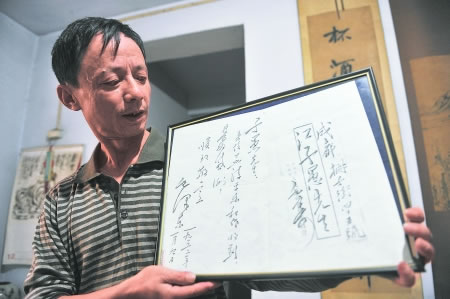

昨日中午,茶店子育苗路14號(hào)大院,成都內(nèi)燃機(jī)廠退休工人江文惠的家里賓客滿(mǎn)座。乘著還沒(méi)開(kāi)飯,江文惠小心翼翼從客廳墻上取下一副玻璃鏡框,輕輕擦拭。

“子愚先生,來(lái)信并清平樂(lè)和作收到,甚為感謝。順致敬意。毛澤東,1952年1月9日。”透過(guò)玻璃,仔細(xì)端詳毛主席50多年前親筆給爺爺江子愚的回信,江文惠心中頓生暖意。

成都文人和詞

毛主席親筆回信

“1952年,新中國(guó)剛剛成立不久,日理萬(wàn)機(jī)的毛主席在收到我爺爺?shù)臅?shū)信及詩(shī)詞后,親筆回信,可見(jiàn)毛主席是多么的平易近人。”江文惠稱(chēng),他的爺爺原名叫江椿,字“子愚”。1889年生于雙流。解放后,曾擔(dān)任四川省文史館館員。

1951年,四川省委統(tǒng)戰(zhàn)部號(hào)召文史館館員貢獻(xiàn)個(gè)人專(zhuān)長(zhǎng),為新中國(guó)建設(shè)服務(wù)。江子愚對(duì)詩(shī)詞有很高造詣,他欣然提筆,按毛主席詞《清平樂(lè)·六盤(pán)山》原韻,寫(xiě)詞一首:“邊城月淡,露宿長(zhǎng)征雁,不到鴻溝分楚漢,放眼縱橫九萬(wàn);輪蹄踏破云峰,鏖戰(zhàn)朔雪炎風(fēng),冀北由來(lái)多馬,而今幾個(gè)真龍。”他隨后還寫(xiě)了一封信,連同這首詞一起,寄給了毛主席。江文惠稱(chēng),當(dāng)時(shí)全家還住在柵子街45號(hào),他的年齡比較小。后來(lái)聽(tīng)父親及爺爺多次提起,信寄出去后不久,毛主席便親自寫(xiě)了回信。爺爺收到毛主席的親筆回信,引起了街坊鄰居們不小的轟動(dòng)。許多人慕名前來(lái)看信。省文史研究館還專(zhuān)門(mén)開(kāi)了借條,蓋了單位公章,派專(zhuān)人來(lái)到江家拍照留念。

江文惠說(shuō),爺爺江子愚生前對(duì)毛主席的親筆回信非常珍視。客人們看信的時(shí)候,爺爺會(huì)不時(shí)提醒,別損壞了信紙、信封。

中央收藏原件

復(fù)印件成“傳家寶”

江文惠稱(chēng),1962年,73歲的江子愚因病去世。毛主席的親筆回信交給了江文惠的父親江平遠(yuǎn)保管。“聽(tīng)父親講,爺爺去世前曾多次叮囑家人,一定要保存好這封信。要記住毛主席對(duì)普通老百姓的好。”

1976年,中共中央擬出版《毛澤東選集》第五卷,收回毛主席散落在民間的手跡。中共中央辦公廳的同志,輾轉(zhuǎn)聯(lián)系上了江平遠(yuǎn),提出收錄毛主席的親筆回信。家人雖然有些不舍,但為了支持中央的工作,江平遠(yuǎn)把這份珍貴手稿寄送到了中共中央辦公廳。

1977年7月29日,中共中央辦公廳在收到這份書(shū)稿后,給江家出具了一份書(shū)面證明材料。同時(shí),還回寄了一份復(fù)印件。江文惠稱(chēng),雖然是復(fù)印件,但畢竟是毛主席親自給爺爺寫(xiě)的回信,家人依然非常珍視。

1995年,江家從市中心搬遷至茶店子。搬新家時(shí),毛主席的書(shū)信復(fù)印件得到了很好的保存。2000年,江平遠(yuǎn)還專(zhuān)門(mén)把毛主席回信及信封復(fù)印件裝裱后,裝入鏡框,懸掛在客廳的墻上。“每隔幾天,父親就會(huì)小心翼翼擦拭鏡框,確保其一塵不染。”江文惠說(shuō)。

2005年,江平遠(yuǎn)去世。這份復(fù)印件傳給了江家第3代人,平常主要由老四江文惠照看。如今,江文惠的兒子也已經(jīng)工作了,江家四代人,對(duì)這份懸掛在客廳的復(fù)印件依然珍視。

講述

“春熙路”這個(gè)名字是爺爺取的

“爺爺不僅給毛主席寫(xiě)過(guò)信,而且還曾為春熙路命名呢!”江文惠稱(chēng),據(jù)1985年6月15日出版的《雙流縣志資料匯編》第一輯《文化名人江椿》一文記載,江椿自小喜愛(ài)詩(shī)詞歌賦和書(shū)法,19歲考中秀才。在清朝廢科舉前的最后一次科考中,又錄為拔貢,曾在朝廷為官。辛亥革命后,江椿回到成都,曾任成都《國(guó)民公報(bào)》主筆兼總編輯。

江文惠說(shuō),1924年,楊森主政四川,下令將前清按察使署衙門(mén)拆除,辟新街。起初,人們?nèi)钌吧䦟④姟敝研卤俚倪@條街取名“森威路”。后來(lái),江子愚借《老子》“眾人熙熙,如享太牢,如登春臺(tái)”之義,給這條街取名為“春熙路”,沿稱(chēng)至今。