一生奉獻 勤政為民 黨和人民的好兒子梁艷光

一生都扎根基層的好干部梁艷光

梁艷光倒下的地方——滾郎村村委

梁艷光生前所獲獎狀

梁艷光同志簡陋的墳墓

梁艷光的父母在墳前哭泣

梁艷光的妻子賈洛迷

梁艷光9歲的女兒梁若云

提起梁艷光,滾郎村村支書石朝明泣不成聲

本港訊 (記者 廖強 攝影報道)在從江縣西山鎮岑杠村的一座橘子園中,有一座十分不起眼的墳墓,簡陋的墳堆旁甚至沒有一塊墓碑。可就在幾個月前,這里卻聚集了來自西山鎮的岑扛村、滾郎村,翠里鄉的翠里村、高武村,甚至廣西的三江、大年等地近400名群眾,共同悼念數十年來扎根基層、兢兢業業,最終因勞累過度引發腦溢血而犧牲的好村干——梁艷光。

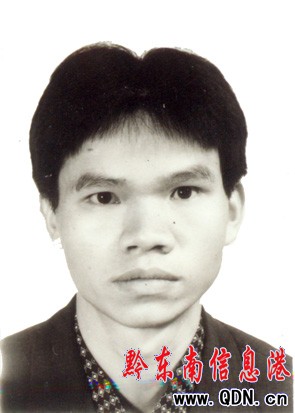

梁艷光于1973年出生于從江縣西山鎮岑杠村,1997年從黔東南州衛生學校畢業后,在1999年12月進入從江縣翠里鄉高武村黨建扶貧工作隊工作。從此,他扎根基層,一干就是10多年,在這10多年中,他先后任翠里鄉高武村黨建扶貧工作站站長、翠里鄉經濟發展辦公室主任、翠里鄉黨委委員、翠里鄉社會事務辦公室主任、西山鎮城管辦公室主任、西山鎮駐滾郎村干部等職務。

2010年3月18日,梁艷光因在抗旱救災中連續作戰、勞累過度引起突發性腦溢血,倒在了自己的工作崗位上。19日中午,經搶救無效病逝,終年37歲。

“我們一直勸他好好休息一段時間,可他就是放不下手中的工作,終于……終于……”提起梁艷光,滾郎村村支書石朝明頓時泣不成聲。

數十年來,梁艷光將自己的一切都獻給了基層、獻給了農村。他曾說過:“我是農民的兒子,是黨培養了我,作為黨員,就是要把鄉親們的事當作是自己的事來做!”而他也用自己的行動甚至是生命來完成了自己的承諾,踐行了自己信念。

學生時代 他是個成績優秀的“老好人”

梁艷光于1973年11月出生在從江縣西山鎮岑扛村,父母都是樸實的農民,而他也繼承了農民踏實、勤奮的特點,特別好學,在校期間學習成績一直很好,連續多年任班長、學習委員等班干部,并多次被評委“三好學生”、“優秀學生干部”。

由于他非常懂得團結、關心、幫助同學,集體榮譽感也非常的強,使得他是所有同學中聲譽最好、人緣最好、學習成績也最好的人。老師和同學都稱他為“老好人”。

不但學習成績優秀,梁艷光為人和善、樂于助人的性格更是為老師、同學和周圍相鄰津津樂道,“從小到大,從來沒見他發過脾氣,走到哪里他都是樂呵呵的。”提起梁艷光,岑杠村鄉親們這樣說道。

對于父母,梁艷光更是恪守孝道,“我們家一共四個孩子,梁艷光是老三,也是最懂事的孩子,家里雖然很窮,但是他卻很爭氣,學習成績一直很好,所以雖然很困難,我們卻一直支持他學習,培養他成才,他一直是我們的驕傲!”梁艷光的父母這樣評價他。

工作以后 他是個滿腔熱血、恪盡職守的“工作狂”

1999年12月,剛從黔東南州衛生學校畢業不久的梁艷光被調到了從江縣翠里鄉高武村黨建扶貧工作站,從此開始了他在翠里鄉整整八年的工作生涯。

初到高武村,便恰逢農電網改造工程的啟動,這對剛剛開始參加工作的梁艷光來說,可是個不小的挑戰。由于該村地處偏僻,山高路遠,又不通公路,所有的農電網改造設施都必須通過肩挑背托,可偏偏該村外出務工人員較多,群眾積極性不高,這些都極大的影響了村里的施工進度,使得高武村成為翠里鄉工作難度最大,工作最分散的村。

不過這些并沒有嚇倒梁艷光,他白天帶領著群眾到遠在14公里外的鄉政府駐地抬電桿,晚上就挨家挨戶的做群眾思想工作,動員群眾積極參加農電網改造,既當指揮官又當執行者,每日和百姓們一起扛電桿、拉電線,絲毫沒有領導架子。而且,當時每月只有200元工資的他,總會在背著的包里裝上幾包煙、幾斤糖,見到村民累了、倦了,就招呼大家停下休息,給男的發幾只煙,給女的發幾塊糖,然后和大家聊天,給大家鼓勁,這讓大家感到非常的窩心。

就這樣,在梁艷光的帶動和感化下,高武村的群眾思想得到轉化,積極投工投勞,使得該村的農電網改造工程在全鄉同期中率先完成。

通過肩挑背托完成了農電網的改造工作后,梁艷光切實的體會到了通村公路對于全村發展的重要性。于是,他及時召集村組干部、老黨員、老干部座談,召開群眾大會,提出了自己想修路的想法,這一想法得到了全村的一致同意,于是梁艷光又立刻全身心的投入到了通村公路的建設之中。

他帶領著村里的群眾開山鑿石,好幾百人在山上吃住、工作了3個多月,而他們的行動也贏得了縣里的大力支持,是的高武村的同村公路在2002年得以立項開通。

2004年,梁艷光被調到了滾河村擔任駐村干部,在滾河他仍以同樣的實干精神開展工作,組織當地群眾在糾布坡(地名)開展“坡改梯”工程200多畝,與群眾共同在糾布坡吃住近兩個月,直至工程的全面完工。

“我是個共產黨員,無論在啥地方,都要像個共產黨員的樣子,扎扎實實,勤奮努力,一心一意多為老百姓做事。”這是梁艷光在工作中最常說的一句話。

工作中 他細心、耐心、講方法是個“萬事通”

“工作要干,但是不能亂干、蠻干。”這一直是梁艷光的信奉的工作方式,由于鄉村干部的工作范圍較廣,扶貧、計生、教育、社會事務等等工作梁艷光都做過,并且每樣工作他都能做好。

扶貧工作

扶貧工作是一項細致并且長遠的工作,梁艷光從事扶貧工作多年,他深深的知道“授人以魚不如授人以漁”的道理,因此無論是在剛開始工作的翠里鄉,還是之后的西山鎮滾郎村,每到一處梁艷光首先想到的都是如何幫助當地百姓找到發家致富之路。

2008年下半年,作為滾郎村駐村干部的梁艷光經過多方調查,結合滾郎村實際,決定帶領當地群眾大力發展養殖業。石明章便是第一批響應他號召的人,在梁艷光的幫助下,石明章先后貸款15萬元,辦起了養豬場,經過幾年的發展,石明章的養豬場現在占地500平方米,最多是養有120頭豬,2009年出欄41頭,收入4.8萬元,在他們的帶動下,目前滾郎村已經有養豬大戶42戶。回想起梁艷光,石明章感慨的說:“現在我的養豬場越辦越大,生活也慢慢變好了,可是我的領路人梁艷光卻看不見了,實在是太讓我難過了!”

此外,在梁艷光的帶動下,該村還建成了茶葉基地100畝,種植果樹500畝,建成沼氣池40余口,硬化布道1560米,村民們開始逐步的過上了好日子。

計劃生育工作

計生工作是農村工作中的又一項十分困難切艱巨的工作,某些村民古板、守舊的思想讓許多基層干部都頭疼不已,不過梁艷光卻依靠著自己的真誠和一次次不厭其煩的上門勸說,完成了一項又一項看似不可能的任務。

翠里鄉計生辦主任梁仕華給記者講訴了這樣一個故事,高武村有一石姓村民,屬于政策規定內的結扎戶,可是他卻始終不愿意接受結扎,并且態度強硬,每次只要有計生工作者去做他的工作,一言不合就會被大棒打出。梁艷光了解到這個情況后,主動買了酒菜前往石某家,經過整整一天的促膝長談,第二天石某居然主動表示愿意接受結扎。梁仕華覺得不可思議,便去問梁艷光,可是梁艷光卻只是笑著拍了拍胸脯,半開玩笑的說:“我辦事,你放心。”

教育工作

教育乃百年大計,梁艷光深深的明白這一點,因此對于教育工作他從不怠慢。2004年是翠里鄉“兩基”工作的攻堅時期,梁艷光通過調查了解到翠里中學有兩個學生因為家境貧困無法繼續讀書,當下決定資助每人每個學期一百元錢,讓兩人得以繼續學習,而當時他的工資也不過才每個月600元而已。

后來,到了滾郎村工作,他更是經常深入學校,了解教學情況,關心師生生活,關心學生入學等問題,當他了解到本村五年級學生石庭英同學因為家境原因面臨輟學時,他立即決定資助她一直到初中畢業,讓她能夠繼續讀書。每年“六一”的時候,他還要從自己的工資中捐出300元資助學校作為“六一”的活動開支。自他進入滾郎村工作后,該村的入學率達到了100%。同時他個人也被縣委、縣政府評為了“全縣兩基工作先進個人”。

社會事務工作

社會事務工作是鄉村工作中的又一項重要且困難的工作,可是無論是在翠里鄉,還是滾郎村,梁艷光都能全身心的投入,將其做好。

2006年,在貴州與廣西交界的南岑村,有一個70多歲老人的兒子參軍后失蹤了,可是老人卻怎么也找不到兒子參軍的證明了,為了能讓老人家被列為軍屬,不至于老無所依,梁艷光步行趕到南岑村,幫助老人家從家里的幾個大箱子里翻出了兒子生前在軍營中的兩張照片,和一封帶有軍隊番號的家信,隨后又在老人家的雞籠中找到了已經被厚厚的雞屎覆蓋的參軍“光榮牌”并親自擦洗干凈,這才幫老人家爭取到了軍屬的補償。

滾郎村有一個88歲的孤寡老人石忠隊,長期無人照顧不說,自己還要照顧兩個年幼的孫孫,2008年,梁艷光擔任滾郎村的駐村干部以后,每次進村都要去看望老人家,給他送錢送米、挑水砍柴,還幫她治病,這才使得她可以安度晚年,一提起英年早逝的梁艷光,石老就忍不住自己的眼淚,她告訴記者:“現在只要一聽到梁艷光的名字,想起他對自己的好,我就非常的傷心難過。”

總之,梁艷光工作這十幾年來,就沒有任何一項工作是他不能勝任的,一名以前在翠里鄉同他共事的鄉干部告訴記者:“無論任何事情,只要你交給梁艷光去做了,就可以放一百個心了,因為他沒有任何事情是不會做、不愿做和做不好的!”

工作外 他背著藥箱走村竄寨是個“神醫”

梁艷光除了是位優秀的基層干部,同時還是一位醫術高明的“神醫”,本身就畢業于黔東南州衛生學校的他,還繼承了家族的傳統苗醫本事。因此,閑暇的時光他總會背著藥箱走村竄寨,替老百姓瞧病。幾年來,他先后為西山鎮的陡寨、大丑、岑杠、滾郎,翠里鄉的翠里、高武,廣西的大年等周邊村寨的村民看過病,救過好多人。

岑杠村村民梁學遠,身患腎結石,曾到凱里、中山、江門等全國各地求醫,均未能根治,弄的他面黃肌瘦,苦不堪言。梁艷光知道后,通過家傳苗藥和中藥結合為他治療,三個月后梁學遠完全康復。

滾郎村村民謝安明老人身體一直不好,常年臥病在床,生活非常艱苦,梁艷光派駐滾郎村后,多次前往看望,并為期義務治療,現在謝老病情已經大為好轉,并且可以做簡單的農活了。

通過梁艷光一次又一次的走寨為人看病,他的醫術漸漸的為人們所稱道,有時還會有人慕名而來,他也從不拒絕,并且多年來他一直義務為人看病,從來不以看病牟利,這也使得他在許多鄉鎮擁有了廣泛的群眾基礎和良好的口碑。

長期戰斗在抗旱一線 身體終于被“拖垮”

2009年——2010年,黔東南州遭遇百年不遇的大旱災,滾郎村也不例外,村里的7口水井干涸了4口,另3口也供應不足,群眾每天找水,挑水要走好幾公里的山路,花上幾個小時。

做為滾郎村的駐村干部,全村老百姓的生產生活及人畜飲水問題一直困擾著梁艷光,他心急如焚,夜不能寐。幾個月來,他每日白天進戶了解旱情和協調用水問題,晚上到各村民小組召開群眾會議,商討抗旱對策,直到凌晨才回到村委辦公室休息,就這樣,幾十天的時間里,他走遍了全村9個村民小組90%的農戶,參與和組織大小抗旱救災行動20多次。

2010年3月初,抗旱救災工作發展到白熱化狀態,為了解決村民的吃水問題,梁艷光帶著村干部,背著干糧開始上山尋找水源,尋水之路是艱辛的,累了就在石板上歇歇,餓了就吃幾口干糧,他們翻過了一坡又一坡,這沖沒有就再找那沖,皇天不負有心人,幾天過后,終于找到了4處水源。

找到水源后,他又協調和爭取到水管1000多米,動員群眾籌資6000余元,投工投勞20000多人次,鋪設水管8000多米,連續奮戰7天,順利的完成了4個引水工程的建設,解決了滾郎村的人畜飲水困難。

抗旱救災期間,梁艷光始終戰斗在第一線,組織巡山隊每天深入山間、林區巡邏,并在主要路口設卡檢查,嚴防森林火災;進村入戶開展大檢查,填寫防火安全調查表,于農戶簽訂防火責任狀。經過他和全體村干的努力,抗旱期間,滾郎村全村沒有發生一起火災事故,群眾的生活安全的到了保障。

2010年3月18日,梁艷光向往常一樣,和村干部一起分組分片區開展防火安全檢查,一直工作到夜間11點左右才吃晚飯,此時的梁艷光已經感覺到了身體不適、頭暈目眩,村支書石朝明和村會計石升電都勸他趕快去休息,可他卻說:“我這只是小毛病,沒關系的,我吃幾塊夾心餅就好了。”誰知剛吃了兩塊,只聽“轟”的一聲,梁艷光便倒在了地上。

3月19日中午,醫院宣布梁艷光因突發性腦溢血,搶救無效死亡。

梁艷光病逝的消息像一陣風一樣,傳回了滾郎村,村會計石升電當場悲聲痛哭:“艷光是為了滾郎村活活累垮的呀!”同時,也傳到了翠里鄉、西山鎮等等他曾經工作戰斗過的地方,噩耗所到之處,無不是一片悲咽之聲。

3月20日,是梁艷光下葬的日子,西山鎮的岑扛村、滾郎村,翠里鄉的翠里村、高武村,甚至廣西的三江、大年等地近400名群眾,自發的來到他的墳前,為他送行,長長的隊伍在山坡上蜿蜒了數百米,現場一片哀思綿綿,悲咽聲聲。

對家庭的虧欠成為他“永遠的遺憾”

梁艷光因為工作太忙,使得他常常不能回家,而與家人的聚少離多也成為了他永遠的遺憾。

早在翠里鄉工作時,就因為梁艷光長期不回家,導致許多同事都不知道其實他已經結婚了,因為這樣還鬧過一個小笑話。

有一年,翠里鄉發放“六一”兒童節家屬慰問金,每個有孩子的村干都有20元的補助,可是由于大家都以為梁艷光沒有結婚,于是負責制表的工作人員就沒有把他的名字記錄上去,最后還是鄉領導發現遺漏了他,大家才知道原來梁艷光早就已經結婚有孩子了。

后來,到了滾郎村工作,雖然離家近了,可是一個月中依然至少有20天梁艷光不能在家中度過。女兒梁若云感冒了,妻子給他打電話,他告訴妻子:“你快去給孩子買點感冒藥,吃了就好了,我這里實在走不開。”遠道而來的朋友去拜訪他,他也只是對妻子說:“你幫我買點好酒、好菜,好好款待他們,我就不回來了,工作太忙走不開啊。”

就在他因病去世的前一天,妻子又一次打電話給他,要他回家參加“過社”節,可他也只能歉疚的對妻子說:“對不起了,實在走不開,回不來,你們自己過節吧!”此時他已經8天沒有回家了,而這一句話卻成為了兩人的訣別。

彌留之際,躺在病床上早已不能言語的梁艷光緊緊握住親人的手,眼角緩緩的留下了眼淚,他虧欠家庭的,竟然成為了這輩子“永遠的遺憾”!

面對鏡頭,梁艷光的9歲的女兒梁若云哭著說:“我很想念爸爸,雖然他每個月只有幾天在家,可是我知道他很愛我!”

梁艷光的妻子賈洛迷告訴記者:“我和艷光在一起生活十年了,他對我很好,從來都不罵我,我倆的感情也很好。我知道他工作很忙,從來不和他計較什么,我希望能和他白頭偕老,可是現在他卻先走了,剩下我一個人。不過沒關系,我還有我倆的孩子,我一定要堅強的活下去,把孩子培養成才。”

梁艷光走了,可是他卻把一心為民、服務群眾的高尚品德和扎更基層、埋頭苦干的實干作風留給了我們。2010年6月27日,黔東南州州委決定追授梁艷光為“優秀共產黨員”,并號召全州黨員干部向他學習。今天,我們失去了一位忠誠的共產主義戰士,可活著的人將以他為楷模,團結奮進,不斷開創出新的業績。