九旬老人佩劍人生:吳道華老人獲蔣介石親授佩劍

凱里市民吳道華民國時期獲蔣介石授“中正劍”一把,有收藏界人士稱,“中正劍”真品目前在國內(nèi)百不存一,具有較高的文物價值。

佩劍歷史70載

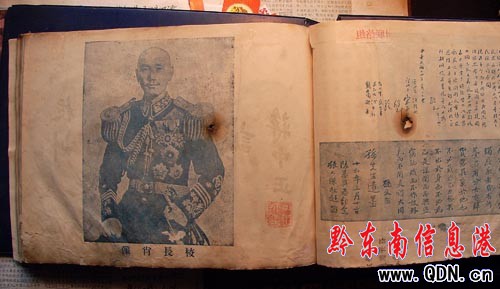

已近9旬的離休干部吳道華是凱里市人,“黃埔軍校”十九期畢業(yè),并獲蔣中正(介石)親授“中正劍”,后隨傅作義部隊起義投誠。現(xiàn)為貴州省黃埔軍校同學會理事,黔東南州黃埔軍校同學會聯(lián)絡組長。然而,除了他的家人知他藏有一柄“中正劍”之外,外人沒有幾人知曉。

“這把佩劍已近70年的歷史了。”昨天,吳道華一邊展示著他的“中正劍”,一邊對前來他家作客的親友說。每逢佳節(jié)倍思親呀!逢春節(jié)、中秋節(jié),他都會拿出這把劍仔細擦拭,撫思回憶。每當這時,他便會習慣性地憶起尚健在的在臺灣的老同學。長期以來,他與在臺的老同學都保持通信聯(lián)系。信中除帶去大陸老同學的問候,還鼓勵他們在晚年共同為早日結束兩岸同胞分離痛苦而多作工作。

“壯土何曾有暮年。”滿頭銀發(fā),但精神矍鑠老人說,他的血管里,直今仍流著至力于祖國統(tǒng)一大業(yè)的血液,他盼望著,能在有生之年親眼看到祖國完全統(tǒng)一的日子。

投身戍馬獲授劍

老人于1922年8月生于凱里市(原爐山縣)舟溪鎮(zhèn)黃金寨一個農(nóng)民家庭。小學畢業(yè)后,吳道華14歲那年,不顧家人反對,徒步400余里,到達省城貴陽打工求學。他就這樣邁出了他人生旅途的第一步,而且這一步橫跨50多年才重返故里。

吳道華在貴陽靠打工維持生活,用省下的錢請人補習文化,伺機尋求人生出路。1941年,黃埔軍校在貴陽招生,他報名應試,結果以前80名的成績被錄取。19歲的他便與新生一道,背著干糧,從貴陽出發(fā),歷時一個多月,步行兩千余里,到達成都市北較場,跨入寫有“升官發(fā)財,請走別路;貪生畏死,莫入斯門;革命者來”的黃埔軍校成都本校大門,成為黃埔軍校第十九期一總隊步科學生。

1944年,吳道華學業(yè)完成,時任校長的蔣中正(蔣介石)署名授予的佩劍一把,劍上鐫刻的文字工整清晰,后稱“中正劍”。老人說,因畢業(yè)典禮時他排隊站在前10名行,獲得了將中正親自援佩,這把佩劍即是畢業(yè)時的紀念物。

后來他被分至國民黨第76軍135師擔任少尉排長,奔赴湖北宜昌一帶與日寇浴血奮戰(zhàn),直至日本投降。1948年底,吳道華隨傅作義部隊起義,分配到渤海軍區(qū)工作。從此成為他人生方向的最大轉折點。

暮年致力同胞相聚

1950年2月,渤海軍區(qū)將吳道華的工作關系轉到貴州爐山縣(現(xiàn)凱里市),正式公開身份。擔任縣武工隊副隊長和凱里剿匪指揮部指揮長。在家鄉(xiāng)對付反動武裝勢力,指揮了凱里保衛(wèi)戰(zhàn)等剿匪活動。

1953年,吳道華調(diào)任普安縣民政科科長,其間,身為少數(shù)民族的他,為落實黨的少數(shù)民族政策做了不少工作。然而,1958年,他被錯劃為“右派”。1979年,“右派”被改正,吳道華恢復了工作,從事民政福利事業(yè)。1983年,吳道華在平壩縣離休。幾年后回原籍凱里定居。

吳道華在中國版圖上迂回尋覓了大半個世紀,又回到兒時離家的起點,按理說應該畫完了人生的圓。但20多年來,他卻要利用個人的黃埔身份與在臺灣的黃埔同學關系,為祖國統(tǒng)一大業(yè)作力所能及的事情。他先后被選任為黔東南州黃埔軍校同學會聯(lián)絡組組長、貴州省黃埔軍校同學會理事。每年中秋、春節(jié)除邀請在凱里黃埔同學召開座談會外,還向臺灣同學寄去賀年卡和信件,通過活動,聯(lián)絡同學感情,促進祖國統(tǒng)一。

吳道華幾乎每年都向臺灣的20多名同期同學保持聯(lián)系。還通過在臺灣退休后回凱里居住或經(jīng)商的黃埔同學及戰(zhàn)友,利用他們每年必須回臺灣領取退休金的機會,帶去大陸老同學的問候,并鼓勵他們在晚年共同為早日結束兩岸同胞分離痛苦多作工作。

劍在,人健在

“抗戰(zhàn)勝利后,我曾將佩劍帶回凱里市舟溪鎮(zhèn)黃金寨的老家,不久便沒了蹤影,直到6年前家鄉(xiāng)親友在翻修老屋時才意外找到了它。”老人說,“中正劍”能完好保存下來的已不多見了。

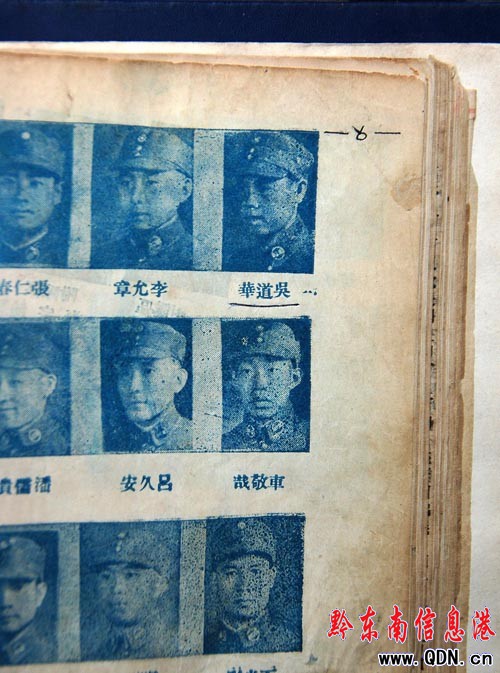

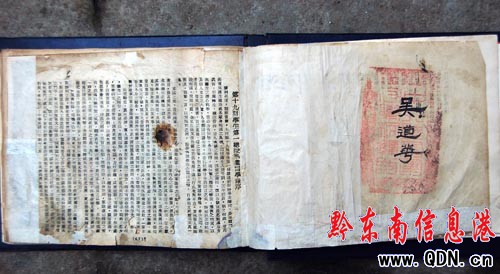

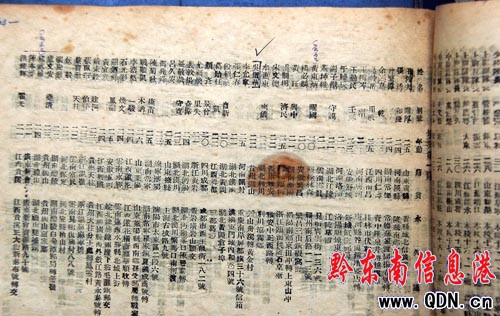

記者看到,“中正劍”連鞘共長40厘米,其劍柄銅套兩面各鑄有“中央陸軍軍官學校第十九期第一總隊畢業(yè)紀念”、“校長蔣中正授”字樣;劍刃兩面分別鐫刻“吳道華”及“成功成仁”字樣。除了這杷“中正劍”外,老人還珍藏著當年黃埔軍校畢業(yè)時的通信錄,上面還印有老人當年在校時的相片。

記者從網(wǎng)上查詢獲知,整個民國時期,保守估計“中正劍”的產(chǎn)量不下百萬柄。但收藏界人士認為,因文革時期收藏者紛紛銷毀,“中正劍”真品目前國內(nèi)百不存一,具有較高的歷史文物價值。而目前市場上收藏者手中的“中正劍”,大多是贗品和復制品。此前,南京“總統(tǒng)府”館藏中“中正劍”被疑為復制品,后來館方回應,的確是復制品。(戈戈)

相關介紹

“中正劍”是民國時期蔣介石贈給其黃埔學生、得力部將及有功人員的隨身短劍,進而成為一種榮耀的象征。就是在黃埔軍校就讀過的高級將領,得此劍者也寥寥無幾。伴隨著解放戰(zhàn)爭的偉大勝利,國民黨反動派敗逃臺灣。而這也最終決定了“中正劍”獲得者的兩種命運:一部分國民黨將領跟隨蔣介石逃往臺灣;而另一些將領則選擇了起義,留在了大陸。時至今日,當年的中正劍早已所剩無幾,幸存的幾柄靜靜地躺在博物館里,訴說著往昔的舊事。“中正劍”又因為劍身上刻有“成功成仁”字樣,也有人稱之為“成仁劍”。