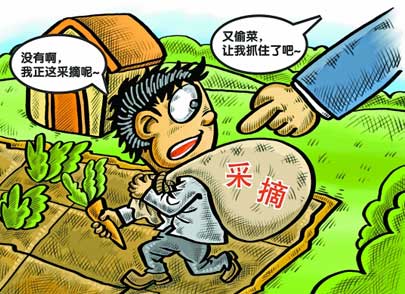

“偷菜”改“采摘” 一個現代孔乙己的笑話

別人嘲笑孔乙己偷書被打折了腿,孔乙己辯解說自己是“竊書”。雖然“竊”就是“偷”,但孔乙己覺得還是“竊”好聽一點。文化部向各個SNS社交網絡提出要求,將“偷菜”游戲改名為“采摘”,不知道是不是出于類似的心理;不過“采摘”徹底跟“偷”劃清了界限,比孔乙己還是有長進。

雖然本人不愛玩“偷菜”,但喜歡聽同事說他們如何“偷菜”。同事都是正派人——越是正派人,“偷”起來就越是刺激、好玩。“采摘”,很一本正經,也很索然無味,恐怕沒有多少人半夜起來是為了“采摘”。

將“偷菜”改為“采摘”?可能是出于這樣的考慮:“偷菜”風行,“偷菜”者眾,影響“國民”的整體形象,讓外人誤會中國網民都是小偷,于政府臉面上不好看。再者,“偷菜”偷慣了,久而久之,會不會以會偷、善偷為榮?至少不覺得“偷“是壞事,模糊了道德界限,引起道德水平降低。

可能文化部沒有想到,“偷”不叫偷,恰恰是這一行的“行規”。比如,小偷、扒手的“行話”里,就沒有“偷”、“盜”、“竊”這類“壞詞”。小偷不叫小偷,叫“文雀”,夠好聽吧?扒手在車上偷錢包,尋找下手對象,叫“趟活”,打掩護叫“搭架子”;在車上偷東西的叫“蹬輪”,在地面上偷包的叫“蹭地皮”,到賓館偷竊叫“溜邊子”——跟“偷”都不沾邊。“采摘”被小偷吸收到行話里也是說不定的,“采摘”不正是“文雀”們最重要、最關鍵的那個動作嗎?

所以,把“偷菜”改成“采摘”,更容易引起道德界限的混淆、模糊。人們之所以能夠樂此不疲地半夜起來“偷菜”,興高采烈地交流“偷菜”的經歷和經驗,一個潛在的前提就是道德上的安全感——不用說大家就知道,這是假的,是鬧著玩的;這里自然而然地包含了對真正的偷竊行為的否定與拒絕。如果真有個別“偷菜”愛好者,在真實世界里也去偷什么東西,那絕不是因為“偷菜”這個名稱的緣故,而是他的道德本來就有問題。

估計大部分網民不喜歡把“偷菜”改成“采摘”。這樣,就可能出現如下的情景:眾網民照樣沒心沒肺地“偷菜”不止,扒手們一臉正經地在公交車上“采摘”。