看的已不再是春晚而是華麗麗的廣告(圖)

一年才過一個年,喝了壓歲酒之后,總想被樂樂。年年都說春晚好,可看春晚卻越來越提不起精神。說那些編導、舞美、演員不賣力,又實在說不過去。

舞臺景致很美,燈光美,圖案美,可總比不上北京奧運開幕式吧,還興奮得起來嗎?

一個歌星唱歌,背后那伴舞陣容之強大,大有千軍萬馬之勢,伴舞者又全是靚妹、靚仔,看來編導欲以人多勢眾取勝,以人美取勝,卻又因為小小舞臺上人擠人而顯得亂雜,人們也就來不及欣賞那些美人,反而削弱了歌聲的魅力。

舞蹈節目,其舞蹈服裝之華美,色彩之艷麗,簡直叫人眼花繚亂,卻并沒有給人留下當年比如“孔雀舞”的美好的印象。

春晚歌頌了咱的幸福生活亞克西,可一想到被“釣魚”,一想到唐福珍的自焚,一想到農民工春節前還是為討工錢而苦苦奮斗,一想到大學生做“蟻族”的無奈......還怎么“亞克西”得起來呢。

想來是戲劇編導再也弄不出什么新花樣,今年春晚干脆就免了,倒也實在。

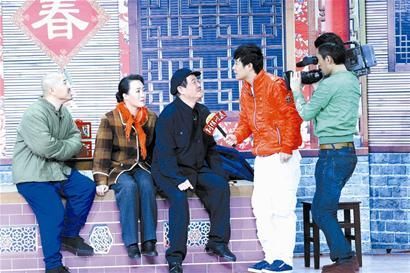

有一種文化叫“娛樂文化”,春晚自然就是地道的“娛樂文化”了。既是“娛樂文化”,其功能當然離不開逗樂、搞笑,相聲、小品等語言類節目就應該更可以行其所長了。百姓愛看語言類節目,在下也是這一類,無非也就想被逗得樂一樂。然而,是不是那些語言類作者已經江郎才盡,或是思維僵化,使得語言類節目總是走不出套套。其“情節”總是想當然編寫,陷入程式化泥淖:總是用“誤會”制造“情節”之起伏;語言方面,總一味用諧音、用“腦筋急轉彎”去刻意制造笑料;題材上總是不敢正視現實,如果說也諷刺了社會現實的話,也只是一種不痛不癢、無關痛癢、隔靴搔癢式的“技法”。比如小品《五十塊錢》、《捐助》、《家有畢業生》、《整容》,相聲劇《不能讓他走》,等等。一個思維,一個模式,一種表演路子,焉能撥動觀眾的笑神經?

加之,演員陣容又基本是“老臉色”,他們的一顰一笑,一舉手,一投足,也都“眼熟能詳”。就是趙大叔也還是戴的那頂十數年“一貫制”的遮顏破帽,一回兩回,乃至三回四回還能逗得人發笑,老是那副“德性”,就難免讓人生厭了。譬如天天吃鮮美無比的海鮮,三天一吃也會逼得人倒胃口。有人寄逗樂期望于趙大叔那個小品,卻大概因為趙大叔考慮到貴體要緊,不敢大喜大悲,也就不像往年在舞臺上有逗樂的夸張表情和動作。去年剛剛能逗樂的小沈陽,今年在趙大叔的《捐助》小品中,卻又是個不讓他笑的角色,是個誰都能演的死板板的角色,觀眾當然也就笑不起來了,這是怪不得觀眾的。

年年春晚,年年都要在媒體上宣傳得紅火又神秘,可年年都讓人們覺得是王小二過年——一年不如一年。真的應了“越是吹捧得熱火的,越是不經看”那句街坊流行語。

獨家壟斷的春晚,何時才能走出老熟套、老俗套呢?誰能做出回答?

(曹友琴)