中國的真貴族——譚嗣同

再過數百年,人們也很難想象,漢族居然出過這樣的人類嬌子。

那是一個最壞的時代:1840年、1856年兩次鴉片戰爭完敗于洋夷,1894年竟然被小日本打得屁滾尿流,“安知蕞爾微三島,竟敢橫行大九州”!內憂外患,國仇家恨,求變之切為5000年所未有;那拉氏乾綱獨斷,發動政變,仁人志士亡命天涯或喋血街頭;天地同悲,萬馬齊喑;禮儀之邦,原是人間地獄!

那是一個最好的時代:危難時刻,一大批青年才俊挺身銳出,愛國不必忠君,為國家爭國格、為同胞爭人格,從三綱五常的古代奮起直追民主共和的現代文明,行開天辟地之壯舉。

華夏文明能夠延續數千年,自有其卓越之處。如魯迅先生所言:“我們從古以來,就有埋頭苦干的人,有拚命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人……這就是中國的脊梁。”

遍查歷史,象譚嗣同(1865~1898)這樣有才有膽有識有格、義薄云天的“太子黨”(湖北巡撫譚繼洵之子),為國家和民族的前途出生入死、肝腦涂地,可謂絕無僅有。

“嗣同少倜儻有大志,文為奇肆。其學以日新為主,視倫常舊說若無足措意者。”1873年,才氣縱橫、不可一世的譚嗣同年僅18歲,即有“拔劍欲高歌,有幾根俠骨,禁得揉搓”的詩詞,剛烈、血氣可見一斑。

洋務派在甲午戰爭中一敗涂地,令譚嗣同痛感“中學為體,西學為用”和器物的革新不足以振興華夏,遂聯合維新派人士發起創辦瀏陽算學社、長沙時務學堂、南學會、《湘學報》、《湘報》,開全國維新風氣之先。

1897年1月,譚嗣同完成了沖決利祿、君主、倫常等一切網羅之學的《仁學》,鼓吹自由平等和人格獨立:“生民之初,本無所謂君臣,則皆民也”,“廢君統,倡民主,變不平等為平等”;他對君主專制造成的“慘禍烈毒”和三綱五常對人性的摧殘深惡痛絕,君為臣綱“尤為黑暗否塞,無復人理”,因此,對暴君不僅不應愚忠,還要“人人得而戮之,無所謂叛逆”。

外戰外行、內戰內行的清政府,大興文字獄、橫征暴斂、屠殺人民,對準噶爾人施行種族滅絕尤其令人發指:1757年,在乾隆“必應全行剿滅,不得更留余孽”、“此等賊人,斷不宜稍示姑息”的再三嚴令之下,定邊右副將軍兆惠率大軍對準噶爾與輝特兩部的人展開大屠殺,“盡喚男丁而出,屠戮有聲”,“數千里內,遂無一人”。

準噶爾人從此成為歷史,空留一個地理名詞“準噶爾盆地”。

譚嗣同痛斥清政府慘絕人寰之暴行,有如怒馬驚濤:“幸而中國之兵不強也,向使海軍如英、法,陸軍如俄、德,恃以逞其殘賊,豈直君主之禍愈不可思議,而彼白人焉,紅人焉,黑人焉,棕色人焉,將為準噶爾,欲尚存噍類焉得乎?故東西各國之壓制中國,天實使之。”

暴政越強大,對內對外的危害性也就越大;幸虧“中國之兵”實力不強,否則,人類都將受“君主之禍”,與準噶爾人的下場一樣;各國壓制中國,乃老天有眼----此番石破天驚的“賣國”言論,于今讀之,猶覺痛快淋漓,一百多年前的沖擊力可想而知。

“二千年來之政,秦政也,皆大盜也;二千年來之學,荀學也,皆鄉愿也;惟大盜利用鄉愿,惟鄉愿媚大盜。”譚嗣同《仁學》對中國政治、學術之積弊洞若觀火,堪為蓋棺之論,千百年來,一人而已。

1898年6月11日,28歲的光緒皇帝詔告天下,宣布變法;8月21日,譚嗣同應召抵京,“擢四品卿銜軍機章京”,參議新政;9月21日那拉氏發動政變,囚禁光緒皇帝,大肆抓捕維新領袖,歷時103天的戊戌變法宣告失敗。

“嗣同聞變,竟日不出門,以待捕者”,并力勸梁啟超出亡日本:“不有行者無以圖將來,不有死者無有招后起。”(黃鴻壽《清史紀事本末》)日本使館愿提供“保護”,被譚嗣同慨然回絕:“各國變法無不從流血而成,今日中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。有之,請自嗣同始!”

9月28日,“有心殺賊,無力回天”的譚嗣同,與林旭等其他5位維新志士于北京宣武門外菜市口英勇就義。

譚嗣同非為一人之江山,而是為天下蒼生求自由、謀幸福,“我不入地獄,誰入地獄”,“雖千萬人,我往矣”;“我自橫刀向天笑”:譚嗣同氣吞萬里如虎的豪邁,實為華夏第一人杰,這顆劃過暗黑夜空的流星,留下一道異常耀眼的軌跡,引導、激勵著一個又一個不自由、毋寧死的熱血兒郎。

悲痛是最可靠最強大的力量。譚嗣同等戊戌六君子的鮮血,表明清政府缺乏真正改良的意愿和能力,一些改良派人士開始傾向革命。

唐才常與譚嗣同義氣相投二十載,為刎頸之交;噩耗傳來,無以為報的唐才常失聲痛哭:“剩好頭顱酬死友!”發憤“樹大節,倡大難,行大改革”;被譚嗣同譽為“造世之雄”的林圭,立誓“中國流血自譚君始,我承其后”,參加唐才常組織的自立軍起義,任中軍統領。1900年9月27日,起義失敗,29日,唐才常、林圭等20余人在武昌紫陽湖畔被清軍殺害,林圭年僅25歲;譚嗣同的學生蔡艮寅在起義失敗后亡命日本,入成城士官學校習陸軍,改名蔡鍔(寓砥礪鋒鍔之意),立志“流血救國”。

1903年,章太炎發表著名檄文《駁康有為論革命書》,將康有為夢想的明君斥為“載湉小丑,未辨菽麥”;1906年,保皇派重鎮梁啟超承認清政府是“制造革命黨之一大工廠”(《現政府與革命黨》)。在革命黨人前赴后繼地流血犧牲、不斷打擊之下,專制王朝搖搖欲墜。1911年,譚嗣同殉國13年之后,辛亥革命爆發,終于完成了對滿清268年黑暗統治的最后一擊。在中國施行了2000多年的帝制壽終正寢。

1904年6月,譚嗣同棺木輾轉運回湖南原籍,歸葬于瀏陽市城南約8公里處嗣同村石山下,墓地面積約160平方米,墓前華表寫有一副對聯:

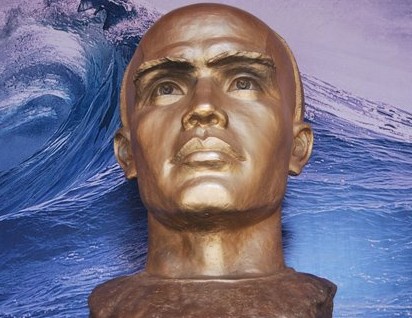

亙古不磨,片石蒼茫立天地;一巒挺秀,群山奔赴若波濤。

作為華夏最優秀的代表,譚嗣同的責任、勇氣和犧牲精神,以及他對強國和傳統文化的理解與批判,于今天的人們亦不無啟迪和教益。(原載雜文報)