兩處火山爆發遺跡化石群 改寫了貴州地質歷史

本港訊 (吳如雄) 6月24日,中國管理科學院特約研究員、貴州凱里四中科技課老師巫宜山向媒體宣布,繼6月5日在凱里江口村發現一處二疊紀火山爆發遺跡化石群后,其又在漁洞村附近發現另一處石炭紀火山爆發遺跡化石群。有關專家認為,這兩個火山遺跡化石群的發現改寫了貴州省沒有火山地質遺跡的歷史。

據介紹,發現的二疊紀和石炭紀時期火山爆發遺跡化石群位于該市萬潮――漁洞――江口大斷裂帶一線,全長約30公里。經發現者巫宜山及有關專家現場考證,兩處火山爆發遺跡化石群均發現大量的大大小小渾圓的火山彈, 以及遍布于熔巖上的當時期的標志性古生物,諸如二疊紀的長身貝、鸚鵡螺;石炭紀的海扇貝、假髻蛤等。

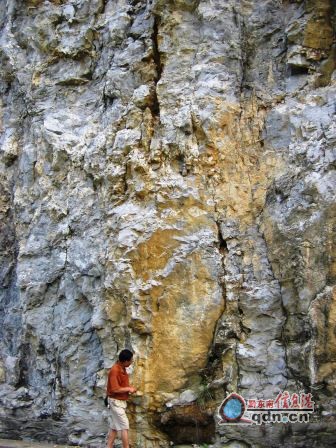

專家說,大斷裂中這兩處不同時期火山遺跡化石群,從厚達20米的熔巖堆積剖面以及地形分析,迄今3.6至2.5億年前的二疊紀和石炭紀時期,因該地地層形成大斷裂而引起這一帶火山頻繁活動,大斷裂再經至少2億多年流水的不斷沖刷、切割,形成了今天長達30公里蔚為壯觀的"美麗傷疤"。

此前,二疊紀火山爆發遺跡化石群被發現后,凱里市政府即召集相關單位及專家一道前往遺跡地考察,確認該地是一處具有極高科研和旅游價值的"理想天然地質公園"。慕名趕來現場考察的浙江大學國家級專家張惠民教授認為,該地發現的化石精美,火山彈成份特殊,國內罕見稀少,其希望當地充分利用好這一寶貴自然資源,開展科研和旅游項目。

由于在化石群熔巖上還發現菊化狀珊瑚等災后新生物出現,經分析,火山活動使大部分生物絕滅后,新的生物又蓬勃發展,由此證明,遠古生命是在不斷的自然大災難中逝去又在戰勝災難后頑強地繁衍進化,生生不息。為此,專家們又認為,這一發現為今天研究月球和火星上的火山地質及生命現象,提供了新信息和新的借鑒作用。此外,著名古生物學家、貴州大學教授趙元龍對此發現也給予了很高的評價和關注。

據悉,凱里二疊紀、石炭紀火山爆發遺跡化石群的相繼發現,改寫了貴州省沒有遠古火山地質遺跡的歷史,并引起了中科院地化所有關專家的高度重視。