首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

深山侗寨永遠的守望者

——記貴州省天柱縣圭研小學代課教師蒲祖清

○楊光明 吳如雄

以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。對我們許多人來說,蒲祖清就是一面鏡子,可以照出我們內心的渴望和感動。

——題記

核心提示

天柱縣位于黔東南苗族侗族自治州東部,這里因黃金儲量豐富而享有“貴州高原黃金城”之美譽。今年11月的一天,我們決定去天柱縣采訪,不是因為那里盛產黃金,而是因為那里有一個把事業看得比黃金貴重十分的山村小學代課教師,他的名字叫蒲祖清,今年58歲,在山村小學代課已經36年。36年來,蒲祖清默守清貧與學校一同走過了36載春夏秋冬,樂此不疲地向山村孩童進行他傳道解惑的無私事業。當黑發染成銀絲,當年的小伙變成老頭,蒲祖清默默育人的故事感動了侗家山寨一代又一代的人,也將整個山寨的希望從心中放飛!

他所在的學校只要兩個班級,23名學生,麻雀雖小,五臟俱全,小學課程樣樣有

2008年11月12日,晴。

上午10時,我們一行5人驅車從州府凱里出發了,車出凱里便駛上玉凱高速公路,行駛一個小時后從三穗縣出口下高速,再沿305省道行駛100多公里大約一個半小時后便順利到達天柱縣城,在縣城簡單吃了午飯,我們一行又向此行目的地天柱縣鳳城鎮圭研小學進發了。

通往圭研小學的路是一條鄉村公路,由于有段路正在修水泥路,只能半幅通車,路面顯得更加崎嶇不平。有20來年駕齡的駕駛員李師傅盡管把車開得很慢,但我們乘坐的轎車還是被堅硬的石子劃破了輪胎,好在有縣教育局的越野車同行,我們才得以繼續前行。

從縣城到圭研小學只有20公里,但車子卻跑了一個多小時。汽車在山谷中爬坡下坎轉了幾個彎,只見遠處山林中隱隱散落著一些青灰的屋角。同行的天柱縣鳳城鎮中心小學校校長石登良告訴我們,圭研小學到了。

圭研村在當地被人稱為天柱縣鳳城鎮的“西藏”,全村六個村民小組,1000多口人,全部是侗族。這里前年才通了公路,由于居住分散,人多地少,村民們只好在坡地上種些洋芋、小麥、包谷,很多人家勉強解決溫飽。

圭研小學坐落在圭研村四組,學校是一棟磚混結構的二層小樓房,一樓有兩間教室,二樓是村委會辦公室和蒲祖清老師的辦公室兼寢室,寢室里有一張木床,木床鋪著幾塊木板,木板上鋪著厚厚的稻草,稻草上鋪著一張破爛的草席,草席上是一卷發黃的鋪蓋。靠窗邊放著一張辦公桌,一把破得不能再破的藤椅孤零零地立在那里。

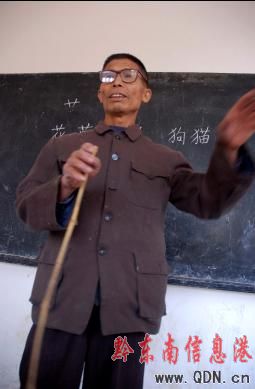

我們見到蒲祖清老師時,中等偏瘦、戴著一副老花眼鏡的他正在給二年級的學生上課,只見他身著一件已經發皺和些許破爛的上世紀八十年代流行昵子中山服裝,黑色褲子,褲腳開始發白,腳上一雙舊解放鞋,手拿一根竹子教鞭,雖已58歲,但上起課來仍很精神。

這所學校隔年招生,目前有一個二年級和一個學前班共兩個班,二年級有學生10人,學前班有13人,全校師生共24人。

2000年前,圭研小學還是一所村級完小,2001年縣里調整學校結構布局后,圭研小學就不再是一個學校的規模,而是一個教學點了。村民的孩子到了上學的年齡,就要先送到圭研小學接受小學低年級的教育,到了三年級,這些學生就得到12公里外的潤松小學去繼續他們未讀完的小學教育。

每天學校上午9點準時上課,下午4點準時放學。蒲祖清家住圭研村六組,距學校有4公里,每天來回要2個小時。36年來,不論是刮風下雨,還是日曬雨淋,蒲祖清始終如一地走在這條山路上,一天又一天,一年又一年。

麻雀雖小,五臟俱全。雖說是教學點,數學、語文、英語、體育、音樂、美術等課程一樣都不能少。 在學校,蒲祖清老師承擔著小學生要學習的所有課程,每天要上兩個班各7節課。

“老師給我們講課文,講故事,可有意思啦!”“我們老師對我們很好,老師讓我們好好學習,考上大學,到像電視里一樣的大城市里去。”二年級的10名學生爭著說。由于交通不便,孩子們幾乎沒有走出過這片大山。

我們詢問孩子們有什么理想,二年級女孩龔凡秋說:“我想去看大海。” 另一女孩則說:“我要上北京的大學!”

沒錯,上大學!36年來,已經有100多個孩子在蒲祖清老師的教育下從這里走到了山的那邊,他們用知識在改變著自己的命運。

蒲祖清的學生現供職于凱里供電局的姚瑤對我們說,蒲老師是他的啟蒙老師,小學的生活留給他終身難忘的記憶,蒲祖清老師對同學們要求特別嚴,當時雖然班里有20多個學生,可是課程安排得滿滿的,連美術、音樂這樣的課都有,老師都很認真地批改作業。遇到不懂的問題,老師便不厭其煩地講解,直到他們都會了為止。“我們小學的基礎打得特別牢,現在都挺受益的。”姚瑤告訴我們。

“蒲祖清老師教出的學生水平并不比大學校的差!”采訪中,圭研村四組的吳老德這樣說。

他用微薄的工資為學生墊學費,一墊就是36年;他把每天背學生上學放學作為一種命定的儀式,一背就是36年

早上8點,58歲的蒲祖清老師每天這個時候就從山頂的家里出發,沿著盤山路趕往4公里外的學校。

他先將教室的門打開,把小操場打掃一下,然后就坐在教室門口等待學生到來。之后,就是一天的課程,直到下午4點多,才拖著疲憊的身軀回家。36年來,無論春夏秋冬,無論刮風下雨,這已成了他生活的基本規律。

蒲祖清老師說,自己原來不大喜歡當老師的。偶爾的一幕,使他改變了主意,從此踏入了代課教師的行列。那是1972年的一個深秋,他目睹了村里學校一位剛分配來的老師,在家長及孩子們聲淚俱下的挽留中離去的場面。當聽到村民們說這里條件太差,缺乏基本的生活條件,這位教師不得以離開,蒲祖清震驚了。他暗暗下定決心,一定要把代課教師當好。沒想到這一當,就當了36年。

蒲祖清記得,當時的圭研小學只是幾間木房,黑板是用幾塊木板拼起來的,冬天,教室窗戶破了,連黑板上都結冰,他要用火融化,然后幫孩子們一個一個點上炭火,自己卻站在講臺上凍得像木樁。

他的第一節課很熱鬧,很多村民圍在教室外,他們要看看蒲老師上課到底怎么樣?

圭研村的孩子們多半家里都很貧困,無力支付學費。讓他們交吧,這些家庭連買鹽都需要提上雞蛋,抱上母雞去集市換;不讓交吧,自己微薄的代課費哪能墊付得了?善良的蒲祖清徹夜難眠,思前想后,最后做出了一個大膽的決定,用自己的代課工資為貧困孩子墊交學費。在家人的抱怨聲中,一墊就是30多年。因此他常常是只工作,不領工資。村里現在很多當了父母親的,仍拖欠著他的學費。問及他時,他只是簡單地說“他們太窮,不忍心呀!”

蒲祖清老師每天和學生們結伴上學放學,像驕傲的母雞護翼著一群小雞仔,年齡小的,他背著,一背就是幾十年,現在年齡大了,背不動學生了,但他仍然給學生們背書包,有時要背好幾個。

“蒲老師給圭研村民帶來了福氣。他當老師后,我們這里的孩子全都上了學,并全部小學畢業升入初中,學生們中學畢業后學了技術外出打工,靠打工掙的錢,不少村民修建了新房。”圭研村村民劉宗元對我們感嘆地說。

圭研村五組的村民楊開金說:“我兩個兒子都是蒲老師背著上完小學的,現在都在浙江廠里做工,每個月要給我寄好幾百塊錢回來呢!沒有蒲老師,我兒子哪能成才哦!”

36年來,蒲祖清就是這樣把每天背學生上學放學作為一種命定的儀式。他相信只要這個儀式一直持續下去,他的轉正就有希望。

蒲祖清的工資從最初的8元、10元、12元、15元,再到2007年的400元。上世紀末,教育部門為提高基礎教育的師資力量,蒲祖清被取消民辦資格,繼而被轉為“代課老師”,繼續在圭研小學填補教育空缺。

他固執地堅守三尺講臺,在清貧又歡快的時光中,日復一日付出全部的青春和激情

領著低微的工資,蒲祖清已習慣被一些村民歧視和嘲笑了。“這些年最難受的就是自己的孩子從小跟著自己被人看不起。”為了保兒子讀書,這個經常苦勸村民一視同仁讓女娃娃讀書的老教師,忍痛讓自己的女兒蒲惠群輟學在家務農,至今他都覺得愧對已經嫁出去的女兒。

今年九月,山下潤松小學建成了寄宿制完小,教育部門計劃撤掉圭研這個教學點,讓學生全部到潤松小學去上學,由于學生年齡小,加上圭研離潤松有12公里,很多學生家長不放心,村民強烈要求教育部門保留這所學校。可以說,蒲祖清是靠民間力量留下來的代課教師。

蒲老師最為擔心的是,假設這小學撤掉了,家庭貧困的小孩子讀完二年級后就不送到12公里外的潤松小學讀書了,這個村子將會有失學兒童,文盲就會增多。

蒲祖清前后教書36年。他說:“村子里孫子輩的是我的學生,父母輩的也是我的學生。”他一共培養了二十多名大學生。

這幾年,隨著代課教師逐步淡出公眾的視野,蒲祖清感到“轉正”的希望離他越來越渺茫。

幾年前,圭研小學唯一的一名公辦老師退休了,有幾名代課老師也離開了學校外出打工。“一個月一百多塊的工資,到哪都能掙。”離去的老師們勸蒲祖清一同外出去打工,蒲祖清也曾動搖過,可他真舍不得他手把手教的學生們,他一走學校就再也沒有一位老師了。

我們問他為什么這樣留戀三尺講臺,他說,那是一種心里說不出的感覺,上課時候的陶醉感,學生考出好成績后的成就感。

蒲祖清就是這樣固執地留在了圭研小學,帶著一幫學生,在既清貧又歡快的時光中,日復一日付出全部的青春和激情。

每聽到學生的讀書聲在山谷里回蕩的時候,他就覺得心里踏實,充滿了希望

蒲祖清家在圭研村六組,小地名叫“寸崗”,家里只有3間木房子,且年久失修,搖搖欲墜。約10米長的屋檐下掛著一捆捆包谷,這是一家人的口糧。小時候因為貧窮,蒲祖清10多歲就將山里采來的黃連、木香等藥材背到街上賣錢。“走三個小時下山,賣了藥材后,買十幾斤肥料背回家硬是累得死去活來。”蒲祖清說。

年幼的蒲祖清從小學習就格外刻苦用功,夢想有一天能考上大學。后來,陰差陽錯成了一名代課老師,“雖然只是一個代課老師,但我很喜歡。我覺得老師很高尚,代課時我覺得渾身有使不完的勁!”

蒲祖清記得第一次走上講臺,他像一個剛走進教室的小學生一樣,虔誠地教著學生每一個字母,每一個生字,每一篇簡單的課文。“剛教書還把握不到重點,怕耽誤了學生,凡是書上的內容我都一點一滴地教,要求學生會寫、會讀、會背。”

第一學期下來,他所教的班級就拿了兩個全年級第一。“雖然辛苦,但每天一聽到學生的讀書聲在山谷里回蕩的時候,我就覺得心里踏實,充滿了希望。” 蒲祖清的臉上露出了欣慰的微笑。

1990年的一天傍晚,從村民家家訪回家的蒲祖清,因為山高路陡,他從50多米高的坡坎上摔了下去。幸好是土坡,只受了點輕傷,要不就沒命了。回憶這些,蒲祖清仍心有余悸。第二天,有好幾個學生家長來看望他,給他送來了雞蛋、白糖。對于當地的鄉親們來說,雞蛋和白糖已經是他們能夠拿出的最珍貴的東西。蒲祖清感動得熱淚盈眶,更加堅定了執教之路。

“拿起鋤頭當農民,放下鋤頭當老師”這是蒲祖清對自己的評價。妻子彭梅獻身體極差,卻沒錢看病,幾千元的債務壓得他透不過氣來,每次看到妻子愁眉苦臉的樣子,想到一家人因為自己而受苦,巨大的反差讓蒲祖清陷入矛盾與痛苦中。

曾有一些好心人勸他,“還是別代了,家都讓你給代窮了”。的確,為了教書,蒲祖清家里已經一貧如洗:像樣的家具沒有,電視機沒有一臺,像樣的衣服也沒有一件……

“沒辦法,偏僻落后沒人愿意來。”蒲祖清說, “我是本地人,我不教誰教啊?”

“這么多年愧對子女,愧對愛人,有時真想放棄,但看到山里的孩子太需要老師,心中實在難割舍!”蒲祖清說:“為了讓更多的孩子走出大山,我今生付出再多也值!”

我們問蒲祖清想象得出的最美好的居住環境是什么,他憨憨一笑想了一陣子說:“要有吊頂,貼瓷磚,有個大大的冰柜,是個套間房,這輩子就滿足了。” 蒲祖清說,更多的是希望學生能學習好,多幾個考上大學,改變命運,不要再像老一輩人這樣在山里苦一輩子就夠了。

他在深山侗寨守望了36年,他在寂寞中體味與學生在一起的快樂,他在清貧中尋找到精神上的一種富足

這幾年,年輕人都外出打工,學生越來越少,加上學生家庭困難,沒錢上學,蒲祖清經營的“田地”也越來越不景氣。

蒲祖清告訴記者,這些孩子的父母都出去打工了,沒人管,他得像父母一樣幫他們帶孩子,打雷下雨還得接送孩子回家。今年國家不收學雜費后,學校才有23個學生,不然的話,學校學生更少。

去年以前,他的工資一百多塊錢,不談養家,連糊口都不夠。假期到了,蒲祖清自己買了匹馬,趕馬車賺錢補貼家用,盡管很賣力,他家依然在村子里過得很拮據。

貧窮考驗著這位鄉村代課教師的人格和尊嚴。兒子蒲德榮升初中時,需要一筆學費,蒲祖清決定暑假跟幾個村民一起到縣城一建筑工地打零工,每天20元。

2002年暑假,為了多掙點錢,他特意帶上年僅13歲的兒子,兒子死活不肯去,反問他:“這么熱的天,別人家的孩子都在家玩,為什么我還要出來干重活啊!”蒲祖清氣極狠狠地打了兒子一個耳光,這是他第一次打兒子,繼而又捧著兒子的臉頰抱頭痛哭。

這一趟父子倆掙了900多元,在償還五六百元債務后所剩無幾,眼看9月1日開學臨近,蒲祖清含淚決定讓大女兒蒲惠群輟學,大女兒在家呆了一年后就出去廣東打工了。這成了蒲祖清一生的痛。

蒲祖清的很多學生只要回去都要提點禮品來看他,學生沒有忘記老師,這讓蒲祖清感到十分高興。今年,大女兒蒲惠群給他買了副老花鏡,他很喜歡,“我要教到眼睛看不見東西為止。”

同行的天柱縣鳳城鎮中心完小校長石登良說,“蒲祖清老師很負責,也很敬業,每年學區班級統考成績評比都名列前茅,甚至比一些公辦老師的還要好。”

去年九月,蒲祖清的代課工資漲到了400元,可400元依然是少得可憐。圭研村六組村民龍啟華告訴我們,長期以來,蒲祖清家庭經濟十分困難,連買化肥、農藥的錢經常都要靠借。但他對學生卻很慷慨,30多年來,他資助了多少貧困學生,連他自己也記不清。學生沒有本子、筆墨等,蒲祖清常自己掏錢買了送給學生;特別是以前開學期間,他經常給學生墊付書本費和學費。

“學校如果有一個圖書室就好了,孩子可以多學點知識。”蒲祖清說。“別說小學生會用電腦,看都沒看過。”孩子在大山中,交通條件惡劣,信息落后,蒲老師感慨萬千,“有些人說我傻,但不傻的話,這些孩子怎么辦?”

“我感到有點力不從心了。”還有兩年,蒲祖清老師就60歲了,但望著學生們一雙雙渴求知識的眼睛,蒲老師更為焦慮,他很擔憂,到那一天誰來承擔這份責任呢?

“蒲老師教出了一個村子的孩子!”圭研村的老人這樣說。據統計,36年來,蒲祖清老師教出去的學生有100多人,他們在知識的武裝下,大多走出了大山,有的成了教授、有的成了官員,有的成了老板。36年來,當地適齡兒童入學率一直保持為100%,該上學的一個都沒有少。

蒲祖清在圭研小學守望了36年,他誠然是寂寞的,但是他在寂寞中體味與學生在一起的快樂。他誠然是清貧的,但是他精神上卻富裕充實。他守望了一年又一年,還得守望下去。

采訪結束時,我們邀他和學生照張“全家福”,他高興地站在教室外叫學生,小家伙們飛快地奔出教室圍著他,他理理這個的頭發,拉拉那個的領子。照完像后,我們起身告辭,蒲祖清老師堅持要留我們吃晚飯,我們趕緊從學校逃了出來。

走到公路邊,剛好有幾個村民路過,我們問他們,“蒲老師教過你們嗎?”,“教過”。“蒲老師可是一個好人呢。”村民們七嘴八舌地說。

車子開動了,回程的路上,我們心緒難平。都說教師是蠟燭,蒲祖清老師就是這樣的一支蠟燭,默默地燃燒著自己,在無人知曉的大山里,在侗鄉這片貧瘠的土地上……

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。