首頁- 新聞中心- 民生連線- 求職招聘- 旅游- 房產- 酸湯社區- 吃喝玩樂- 黔港微博- 家園博客- 生活幫- 手機報- 團團賺- 專題

手機報訂閱

手機報訂閱

新聞熱線:0855-8251909

新聞熱線:0855-8251909

生活家網消息 生為俗人,整天都有做不完的俗事,念不完的俗經。偶爾我也會停下腳步,仰望頭頂僅有的一小塊藍天。在我俗嘆生活艱難的時候,學會了抽一點時間聽聽窗外的鳥鳴,望望梧桐新綻的綠意。但是單調而重復的日子還是讓人生倦。終于有個大假,五一了,讓我能圓從去年就開始計劃起的黔東南之行。我俗不可耐的興奮!帶著好奇,帶著已經感覺到的驚喜我們走進黔東南!

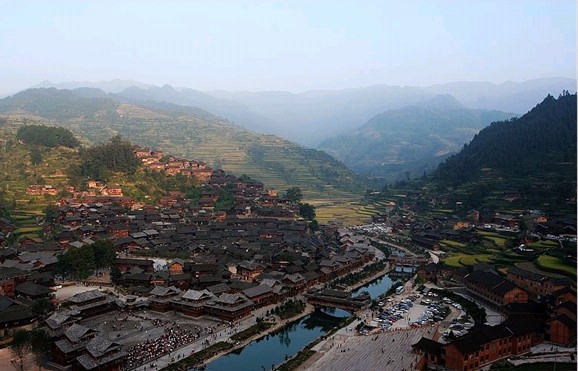

長途的顛簸使我們身體疲憊,思緒卻因期盼而極度活躍。終于在2號下午,在我們經過二天半的行程,當車子轉過一個山坳,期待中的第一份驚喜出現在我們眼前,陽光下,兩大片木制吊腳樓依山勢向兩邊展開,非常壯美有氣勢!我們到達了西江千戶苗寨。一車人興奮不已。唯美的同伴們一致決定我們今晚一定要找一個有“美人靠”的苗家住宿!經過大伙的努力,最終在苗寨邊上的半山坡上找到一處并安頓下來。

資料圖片:西江千戶苗寨

這里聚居了上千戶苗族家庭。苗屋一幢緊連一幢,鱗次櫛比十分的壯觀。依著“美人靠”往下眺望,山坡,山下是一層層阡陌的田地,在陽光的映照下,閃著鱗光。踏著層層的石階,沿著小道轉去,村寨是適合用腳來閱讀的。和所有的旅游開發區一樣,這里也帶上我不喜歡的不算太濃的開發跡象。多出了些現代加工的痕跡和這原始的壯麗的苗家村寨很不相符。回到苗家客棧吃過晚飯已是黃昏。窗外用暗紅色楓木板搭成的吊腳樓在夕陽的照射下一片金黃。那些堆滿柴木垛的門房也升起了裊裊炊煙,構成了一幅靜美的畫面。

我們離開西江,繼續在苗嶺山脈的山路上蜿蜒而行,也許是我們的精誠所致,我們運氣很好的路遇了這個苗嶺深處小小村寨的人們正以他們最隆重的儀式歡迎一群遠方的客人。儀式剛剛開始,我們一行歡天喜地地加入進去。進入黔東南兩三天了,第一次完整而真切地見苗族兒女身著盛裝,排列在進村的巷道口熱情的苗族姑娘飛歌敬酒,用牛角盛裝的攔路酒,進入的每個人都得沾沾嘴。進得村里不太大的活動中心,看樣子村寨里是老少全出動了,那些精美的銀飾讓我眼花繚亂,細致的手繡衣飾鮮艷奪目

全村的老少在村子里為客人們表演了一場生動的苗族歌舞。吹響的蘆苼蒼涼古樸,充滿活力的曲調感人肺腑。我不禁感嘆,一個沒有文字的民族聰慧的苗家兒女用服飾記載著鐫刻著歷史的精美的斑斕,用蘆苼唱出千百年綿延的“以歌養心,以舞養身,以酒養神”的百姓生活。他們用自己的一生,用子子孫孫的青春和生命為華夏民族執著完整的保存下先人創造的智慧。他們古樸的舞姿好像自古就是如此。他們把這個曾經荒涼的蠻夷之地,改造成中原文明的博物館,他們用癡迷的傳承能力,五千年不改的民族意志,他們用生命來真實地重現祖先的身影,為我們保留了這一片凈土。

車過榕江,伴著321國道的是清秀蜿蜒的都枊江,至此,我們進入了黔東南的精華段。江邊時有村寨,寨前是一簇一簇的鳳尾竹,在陽光下婀娜成一片綠蔭,在光與影中飄揚著。苗族兒女幾千年來在這里傍水而居,依山而建,在這個人與自然的桃花源里信步游走。撲面而來的清風,讓我不禁放飛自己的思緒,仿佛又回到華夏民族的童年,似乎那五千年前的失敗,在苗家兒女心里沒有留下痛楚,留下的只是一股無法驅散的鄉愁。或許就是從對面的那條小徑,或許就是淌過這條小河,蚩尤的部族在與天抗爭的無奈中,他們背負著古老的中原文化來到這里,向這里的山山水水膜拜,重新創造著、延續著與杉樹共同演變而來的疑固于空間的歷史,成就著這人類疲憊心靈的最后家園。

資料圖片:岜沙的漢子

很早就聽說從江邊的高山之巔上,生活著“拒絕現代文明”的岜沙人(俗稱黑苗),其裝束、生活、風俗習慣與幾千年前無異,男子均偑刀槍,民風剽悍。我們此行是一定要去的。不知是開發過了?還是因為離縣城太近?還是一些別的什么原因?我沒有感受到這些。剛到寨門就見兩排身穿民族服飾、肩扛獵槍的岜沙人,表演似的站在公路兩側,漸次收取門票。“岜沙”苗語的意思是“草木繁多”,在這里生態環境的確保護得很好,隨處可見的大樹粗壯而挺拔,村民們崇拜自然,以樹為神。岜沙人身穿一種藍紫色泛著光的布料很有特點,據說是一種叫藍靛的植物在自己織的土布上染成,并且在染制時還要加入雞蛋清,這樣染成的布既有光澤又能防雨。在寨子山后的空地上,我們觀看了一場由旅游局組織的感覺沒什么意思的表演后,大伙信步走進村子,村間空地及山坡上,或聚或散或疏或密豎立著高大的木排,那是村民的曬谷架。大概是農忙吧,進村后我只看到三個岜沙人,一個孩子和一個婦女我們一舉起相機就伸手要錢,還有一位乞丐似的老者坐在曬架邊上木然的盯著我們這些路人。走出村子天色已晚,我們就勢在公路邊新建的招待所旁邊的停車場上搭帳篷住了一晚,第二天一早就匆匆離開了。

離開時,我征求大家的意見,是到加鳩?還是到小黃?據說小黃當天下午有個千人以上的侗族大歌表演,很難得看到的。但是受到岜沙這種過度開發的影響,最后大家決定前往比較原始的,未開發的加鳩。雖然我也投了加鳩一票,但是后來到肇興聽過侗族大歌以后,才后悔沒到小黃去聽聽千人大歌是何等的壯觀。只怪時間太短,人生處處如此,有得必有失。

無限遠的加鳩讓我們顛簸了八個多小時的車程,同樣讓我們看到了沿途美麗的寨子和雖然沒有元陽那樣壯美,但在我看來仍不失秀美的梯田景觀。印象深刻的是那些肩扛鋤具,趕著兩頭耕牛的農人,在他們的身后或許還跟著肩挑竹編飯盒的妻子,他們仨仨倆倆地在公路邊組成一幅出耕圖,濃烈的氣息和原始的方式深深印在了我的腦海。

原想既然已是無限遠了,那么我們一定能看到一些什么,可到得加鳩后卻讓我們大失所望,偏遠的加鳩鎮沒讓我們看到一點古意,卻在大街上看到袒肩露背的時髦女郎。大家一合計,既然來了總不能空手而返吧!一不做二不休,順著塵土飛揚的鄉村土路我們繼續前行,路的盡頭就是我們今天的目的地——加翁村。

我們把行囊安置在加翁小學后,大伙分頭進了村子,和其它村寨不同的是寨子里伴著許多的古樹,色彩濃得化不開,這些大樹都有著自由的姿態,好象多出些靈性來。據村民介紹距此一天腳程,有更大更多的楓樹,成山成片的!真想去看看!我不禁揣想當秋風染紅了楓葉的時候,那山不知會燒成怎樣的天空?據說在此地是女主外,男主內的民風,寨子里沒什么人,時不時遇到幾個老人,還有個男人帶著一群孩子閑散的和我們打著招呼。年紀輕的,能說點漢話,年老的堅守著深沉的俚語古調,完全聽不懂漢話。這里寧謐安詳,穿行在古老暗淡、疏朗有至的吊腳樓中,使人頓生隔世之感。耀眼的陽光從樹的頂端潑灑下來,宛若飄忽不定的太陽雨,灑下一層的愉快,通身的輕松。

寨子里的水源靠的是高山深處的天然泉水,運用的是一種最古老的方式,村子里每隔十步、二十步就有一個2米見方的蓄水池,上面一個池里滿出的水自然地用管子接流入下一個池子,非常實用。

太陽西沉,對于村里的村民來說,日出而作,日落而歸是與生俱來的生活規律。婦女們有的肩扛農具,有的挑著剛從地里采摘的韭菜(她們說因為土壤貧瘠,只長韭菜,這里的人家長年累月的只吃這種菜),有的挑著青草,不管好們擔子里裝的是什么,她們眼角的笑容都平和而堅定。陽光鋪灑在回家的路上,我被這份真實所感動。生活還在繼續,除了多出些電線和“鍋蓋”,想必百年千年前的生活也并沒有什么不同之處。

奇跡般隱退的云彩向我們展示了這小小村寨的夊照,,寨子里的吊腳樓被夊陽映成令人心醉的暖金色,最后在我們狂按的快門聲中演變成熾熱的玫瑰紅,直到最后一抹粉紅色從山頭消失,我仍然無法將眼睛從空中召回。當我們圍坐在走廊邊,在天色漸暗中山風更大了,真是難以置信剛才的勝景已經演變成暮色初臨的寂靜與倦怠。

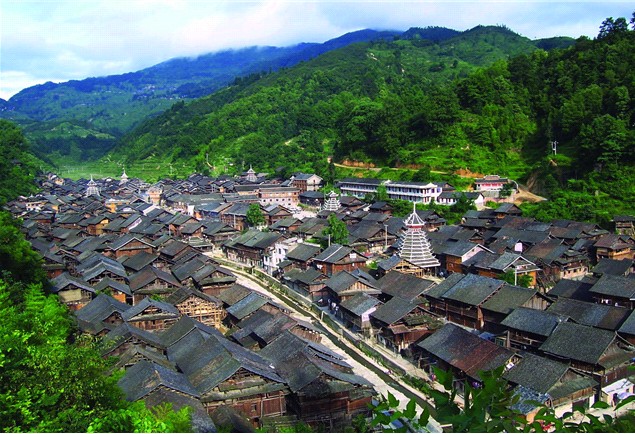

資料圖片:肈興侗寨

下午時分我們到了肈興侗寨,苗人尚武所以依山建寨,易守難攻,侗人愛美故伴水而居。一進寨子我就被這里的一種氛圍所迷醉。放下背包,急急的奔進寨子,隨意的到處遛達著。鼓樓是侗寨的標志性建筑,一般是一族一樓,同時也是家族聚會的地方,鼓樓下部呈方形,瓦檐呈多角形,飛檐重閣,形式寶塔,高高地聳立在寨子里,肈興有五個鼓樓分布在寨子的四周。一條小河逶迤的穿過寨子,河上時有躲風擋雨的風雨橋,也是談情說愛的浪漫之地。侗家兒女不管走得多遠,都會銘記家鄉的那座風雨橋。平日里,鼓樓下、廊橋上都是寨子里老人、小孩休息玩耍的地方,剛才還看到一個老太太和幾個孩子坐在橋上,瞇著眼睛,對著陽光簡簡單單地笑著,毫不介意我們的到來,對他們而言,我們只不過是過客罷了。穿行于寨子里的窄巷,走在那些花街古道上,有種感覺,猶如穿行在歷史中,讓思緒漫步在昨天和未來之間,心淡淡的,清清的……滿眼見到的是侗家人平靜安詳的生活,有的織布、有的紡線、有的繡花、有的堾米,她們那種平淡的快樂感染著我,讓我心醉!