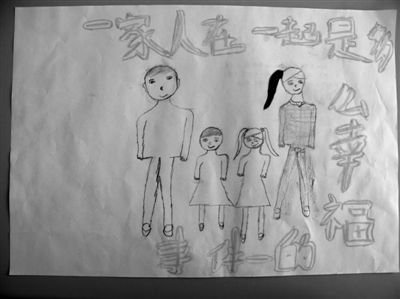

育才中學學生在心理咨詢室畫的畫。該校有寄宿生自殘。

撤點并校后,山丹縣7個鄉鎮的初中生多在育才中學讀書。

學校撤并后,陳戶鄉周坑小學閑置,村民呼吁重新利用校舍。

學校撤并后,李橋鄉中心小學學生從一年級開始住校。

核心提示

教育部7月23日公布《規范農村義務教育學校布局調整的意見》,著力解決學校撤并帶來的路途變遠、交通隱患等問題。這讓公眾重新審視已實行10年的撤點并校。

甘肅山丹縣撤點并校后,該縣7個鄉鎮的初中生,大都集中到育才中學。該校去年9年投入使用,即出現學生輟學。學生反映,初三有班級輟學率達20%。學校亂收雜費、克扣挪用學生補助,致使上學負擔加重,引發輟學。學生和家長告訴記者,老師曾解釋因為要建設高標準學校,才收取各種費用。新建學校辦學壓力大,有老師體罰學生。

山丹縣教體局局長唐克寬否認有學生輟學,并說,據他了解學校也不存在亂收費和克扣學生補助現象。

當全校學生在操場彩排時,楊偉蔭(音)一人站在遠處,問她為何不念書,女孩沒說話。那是今年5月29日的一個下午,張掖山丹縣霍城鎮中心小學,忙于準備六一慶典。學校鑼鼓喧天,操場上楊偉蔭的兩個妹妹在彩排,楊偉蔭看著看著,忽然用手擋住眼睛,哭了。

楊偉蔭的學校生活一直不順利。

甘肅省實行撤點并校,楊偉蔭所在的學校被依次關閉。

原先她在村小“杜莊小學”,之后遷往東關小學。去年秋季,她本該遷至霍城鎮中心小學讀五年級。但楊偉蔭母親決定,讓她輟學。理由是,一來上學路遠,二來讀書也“混不出什么名堂”。

撤點并校在全國已實行10年。山丹縣在2008年之后,大規模撤并學校,村小撤并到鄉鎮,鄉鎮初中撤并到縣城。

截至去年,山丹縣的中小學從2009年103所,減至28所。如今,撤并進程還在繼續。

學校撤并中,出現上學難、上學貴,并引發輟學現象。記者隨機調查山丹縣4所中小學,均有學生輟學;其中,育才中學學生反映,有班級輟學率達20%。

輟學率20%還是0?

育才中學去年9月投入使用,學生反映有班級輟學率達20%,該縣教體局局長稱,輟學的沒有

王曉雖然一直發現班上同學在減少,但今年春季開學,班上情景還是讓他有些吃驚,原先51名同學中,有13名已不來讀書。“8名同學輟學外出打工,其他的,我就不知道了。”王曉是育才中學904班學生,正在念初三。

育才中學,是在山丹縣城荒漠上,新矗立的一所現代化學校。政府投資1.1億,學校有高標準化的實驗室、全塑膠的400米跑道等現代設備。

育才中學于去年9月正式使用。

因為撤點并校,山丹縣的大馬營鄉、霍城鎮、李橋鄉、位奇鎮、陳戶鄉、老軍鄉、東樂鎮等7個鄉鎮的初中生,大多集中在這所學校讀書。

王曉注意到,從去年9月起,就有同學輟學。6月4日,育才中學校長梁積功告訴記者,整個學校大約有三四十人不讀書了。

據記者調查,該校學生輟學數量不只這些,僅初三年級的輟學人數就在60人以上。

該校初三共有17個班,記者從學生處了解到,其中11個班有輟學現象。904班輟學人數最多,之后依次為905班輟學11人,908班9人,907為8人。

記者在初一、初二隨機抽查幾個班,也都有學生輟學。

育才中學的宣傳資料顯示,去年開學初,學校有學生2562名;第二學期,學生數為2300多名。對于減少的260余名學生,育才中學財務處負責人許多榮解釋說,他們轉學了。

在山丹縣,南關中學、老君鄉中心小學,記者也發現有學生輟學。

5月29日,霍城鎮中心小學校門口,記者看見楊偉蔭在玩耍,后來從她奶奶處得知,“撤點并校后,楊偉蔭母親便不讓女兒讀書,但楊偉蔭有事沒事,還會往學校跑。”

那天,記者向該校校長王小軍詢問輟學人數,得到答復是:“學校沒人輟學”。

當地一位老師說,輟學率很敏感,學校不會對外公開。

6月5日,山丹縣教體局一位分管基礎教育的副局長表示,他們對輟學率有嚴格統計,學籍卡上的學生名單,會與實際在校名單比較,甚至還統計到在外地上學的學生。

這名副局長說,該縣小學輟學率為0,初中輟學率在1%以下。

而該縣教體局局長唐克寬則給出另一個說法,“輟學的沒有,我們千方百計不讓孩子輟學。”

交不起的班費

因學雜費高,初三學生馬淑靜輟學;家長稱,老師解釋“要建高標準學校,才收取各種費用

對于是否輟學,馬淑靜曾猶豫許久。今年整個寒假,這名育才中學的初三學生,都在盤算這個問題,一面是居高不下的學雜費,一面是始終上不去的成績。最后,她跟父母說,不去上學了,“因為學校花費太高。”

馬淑靜家,6口人,父母務農,農閑時,父親會外出打工,一年全家收入剛超過2萬元。

馬淑靜15歲,她能記得,在育才中學支付的每筆學雜費。原先她在位奇鎮讀書,去年9月,學校撤并,遷至育才中學。

第一學期開學,馬淑靜交了200多元班費。班級用于購買教室里使用的桌套、窗簾、掃帚、拖把、水桶等物品,還買了一些體育用品。

“籃球壞了,也要班級出錢買。”馬淑靜說。

由于育才中學是全寄宿制。馬淑靜又向班里交了100元,購買宿舍的床單、被套、水壺、臉盆。之后,她又交100元,買了兩套校服。

馬淑靜說,以前在位奇鎮讀書,沒交過那么多班費。“而在育才中學,5元的班費,還收了好幾次。”

山丹縣陳戶鄉一位家長也抱怨,兒子在育才中學讀初三,常向家里要錢,每次要七八十元,有時候會上百元,是各種各樣的考試材料費。

他告訴記者,家長會老師解釋說,要建高標準學校,才會收取各種費用。

而國家從2001年起實施“兩免”,到現在為止,西部所有農村學生都免收書本費和雜費。比如“窗簾費”、課本資料費、學校使用的體育用品等,都屬雜費范疇。

北京大學教育學院教授康健說,“學校以班費形式征收雜費,屬于違規。”

育才中學黨委副書記兼教導主任何珊說,每個班都會收班費,但數量不多。家長提到的窗簾、桌套以及清潔工具、文體用品,都由學校配發,“如果不夠的話,會由班級購置”。對于材料費,是由學生和老師商定的,“學校不會收這筆錢”。

該校的班主任馮鈞說,窗簾是學校出錢買的,桌套是個別學生出錢買的,班上也沒有買過乒乓球等文體用品,而材料都是學生自己去外面書店購買,學校發的材料從來不收費。

學生補助被挪用?

育才中學學生家長反映,因老師工作量大,學生補助中200元被交了“補課費”;校方否認

馬淑靜考慮輟學還有一個因素,伙食費難以承受。

馬淑靜到育才中學后,每月生活費約500元,其中300元充入飯卡,她的伙食費比在位奇鎮中學高出50%。

現實中,光靠飯卡里的錢,還吃不飽。馬淑靜說,涼面分量少,很多男孩一吃就是兩碗。每天晚自習沒結束,她就會覺得餓,“有時一天要吃四五頓”。

為防止學生消費過度,學校規定每天飯卡消費不超20元。馬淑靜有時吃不飽就用現金,一個月的現金消費約60元。

馬淑靜在位奇鎮讀書時,能領到國家發放的生活補助,到育才中學后,補助沒了。

馬淑靜所說的補助是指國家推行的“一補”。

從2008年起,國家對寄宿制貧困生進行補助,標準是“中學生每天5元”。一學期補助約為625元。

馬淑靜父親曾向學校討要第一學期的補助,得到答復是,“馬淑靜已輟學,就沒補助。”

育才中學財務處負責人許多榮告訴記者,學校中有80%的學生能拿到補助。除特別困難的學生外,其他學生要去鄉鎮政府開貧困證明,同時接受同學們監督。

調查發現,該校學生并未領到足額的625元補助。

該校初三學生蘇林說,第一學期,班里公認的貧困生領到補助300元,其他同學領到200元。班主任告訴他們,補助共500元,扣除200元,用于交周末上課的“補課費”。

今年的第二學期,他們班上所有同學領到補助400元,依然被扣除200元的補課費。

有家長向記者反映,學校老師曾解釋說,目前兩周放假一次,教師工作量增加,學校從這筆費用中扣除部分資金,用作教師補助。

北京大學教育學院教授康健說,補課費絕對不允許交,國家對學生在校時間有明確規定,學校不能在此之外給學生補課,更不能收費,這是剝奪學生休息的權利。

蘇林的班主任馮鈞否認,自己在課堂上說補課費一事。對學生最后拿到多少錢補助,他表示“記不清了”。

7月24日,育才中學許多榮否認收取補課費,他說,學校足額發了625元。對為什么有學生沒領到足額的補助,他以“有事”為由掛斷電話。

采訪中還發現,無論是馬淑靜父母還是蘇林父母,都不知道孩子該領多少補助,也不了解政策是怎么規定。

“被老師打怕了”

育才學生許建城怕老師體罰而輟學;該班班主任承認撤點并校后壓力大,會體罰學生

許建城也輟學了,理由是“被老師打怕了”。

他在育才中學念初一,因記性不好,總背不出課文。他說,每次背不出,就會挨語文老師打。老師拿著1米長的PVC管,抽他的腿或手,“有時手被抽腫,像個饅頭。”

許建城告訴記者,老師一天打他一次,有時一天兩次,他覺得很沒面子。班上常有幾名學生挨打,有幾個同學跟他一樣,也不上學了。

許建城的語文老師叫陳多偉,是初一1班的班主任。他承認體罰過學生,但否認體罰過許建城。

“有些學生必須懲罰,否則是對學生的不負責。老師體罰學生,也有震懾作用。”陳多偉說,教研組老師經常討論,最后發現,不打學生教不好學生。所以,老師體罰學生現象,在每個班級都會存在。

陳多偉用“無力”、“無奈”形容自己的生活,他覺得自己“生存在夾縫中”。

下面,學生總不聽話,比如學生不統一穿校服,就讓他苦惱許久;上面,年級組、政教處會對班主任有各種考核。老師們要簽訂各種目標責任書,若沒完成目標,要被處罰。

33歲的陳多偉坦承,精神壓力很大。他的班有好幾門課,在年級組排名倒數,這會影響評優。如果三年沒評上優,就不能評職稱。

陳多偉有時會懷念撤點并校前的生活,那時,他是老君鄉中學的語文老師。一個年級只有1個班,30多人,“一個人帶一個班,沒什么壓力”。

陳多偉明白,現在校領導壓力大,學校剛合并,新學校成績不能比合并前差。陳多偉也明白,校領導壓力來自縣里。

山丹縣的教育曾被一人大代表痛批。從2008年開始,該縣教育部門每學期都會制定各校之間的綜合成績比較,排名靠后的校長要被免職。

體罰學生現象不只出現在育才中學。

老君鄉中心小學五年級學生李冉反映(化名),老師越來越兇。老師會用木板打學生。木板約3公分厚。這些學生要么作業完不成,要么打架或者上課有小動作。

李冉有時候做夢,會夢見那塊木板。

寄宿低齡化隱憂

撤點并校后,李橋鄉小學一年級學生就要寄宿;專家表示,過早寄宿孩子會有不安全感

撤點并校后,郭海霞愈發關注學生心理問題。她是育才中學心理咨詢老師。她發現學生中有人自殘。

一天,郭海霞在校園,看見一男生手臂上有利器劃過的傷痕,她想細看,被男生阻止。這名學生告訴她,“劃了幾刀后,感覺輕松一些。”

事后郭海霞了解,該學生父母長期不在身邊,在學校沒有學會與同學一起生活,孤獨感無法排遣。

郭海霞分析,學校撤并后,農村孩子由鄉村走入縣城,一些心理問題開始集中顯現。他們多出自離異家庭,性格封閉,自卑感強,在寄宿制環境中,不知如何與人相處。

5月31日,記者在育才中學隨機訪問,很多女生表示“學校不好,還是喜歡原來學校,在這里很想家人。”

郭海霞說,學校早戀現象突出。孩子住校后內心孤獨,他們會在學校里尋求一種新的關愛。

郭海霞會讓學生畫畫紓解內心壓力。有孩子畫了陰云密布,顯示內心壓抑;有孩子畫一棵弱不禁風的樹,顯示內心脆弱;有孩子畫了個丑陋的自己,說明沒自信;也有孩子畫一家人圍桌吃飯,說明孩子缺少關愛。

撤點并校后,山丹縣出現寄宿制低齡化。有教育專家認為,寄宿學生的年齡至少要在小學四年級以上,否則對孩子身心成長不利。

山丹縣,有學生從小學一年級就開始寄宿。

李橋鄉在2010年有小學10所,經過合并,現只剩下李橋鄉中心小學。

這是所寄宿制學校,一年級學生就要住校。學生宿舍是排平房,每間宿舍有6-8名學生。該校生活老師何金蓮說,有些睡慣大炕的孩子,晚上“鬧床”,會從上鋪摔下來。

合并后,山丹縣老軍鄉只留下老軍鄉中心小學。學校低年級學生走讀,高年級學生寄宿。一名學生說,從宿舍到廁所要8分鐘,沒路燈,晚上上廁所“很害怕”。為了晚上不上廁所,他們就不喝水,少吃高水分食物。

北京大學教育學院教授康健,不贊成低齡化兒童集中住宿,這些孩子過早離開家庭,心理上會造成陌生感、不安全感。

“誰克扣,誰丟飯碗”

縣教體局局長唐克寬表示,學校沒有亂收費和克扣補助現象,可能學生和家長沒溝通好

山丹縣教體局局長唐克寬,注意到撤點并校后產生的問題。

唐克寬介紹,教育部門原本不允許低齡兒童住校,但由于撤點并校距離變遠,李橋鄉很多家長反映,希望學校能安排住宿。他們要求家長與學校簽住宿協議,但若出問題,家長、學校各要承擔什么責任,“他們目前還正在探索。”

唐克寬認為撤點并校是必須的。

近十幾年來,隨著城鎮化加快,農村中小學人數急劇減少,農村出現許多“麻雀學校”和“空殼學校”。50人以下的小學41所,占全縣小學總數的47%。

有學校學生數在30人以下,教師數量卻在6人以上。每個教師身兼多職,“包班教學”,有限的教育資源被分散。

2008年,張掖市人大會上,山丹縣人大代表痛批當地教育。

上任沒幾天的縣委書記和縣長決定,改革山丹教育。2008年初,唐克寬參加甘肅省在酒泉召開的會議,學習調整學校布局。2009年起,山丹縣大規模撤點并校。

從2009年到2011年,山丹縣學校由103所減少到28所,減少的學校占總數70%。

唐克寬說,據他了解,撤點并校后,學校都沒有亂收費,也不敢亂收費。縣物價局、糾風辦以及教育部門會定期檢查。如果學校亂收費被查實,會全縣通報批評,“不讓當校長,哪個校長也不敢干這事(亂收費)。”

從補助款中拿出200元用作補課費,這也是不允許的。唐克寬說,“誰敢克扣,誰就要丟飯碗”。

國家審計部門曾專門對山丹部分學校的經費問題進行審計,查了45天。唐克寬說,每學期625元(貧困寄宿生補助),學校都會一分不少地打到卡上。

對家長和學生的反映,唐克寬說,可能是學生和家長之間沒溝通好,學生沒有將真實情況反映給家長。

對于體罰學生,唐克寬認為,“各個學校都存在,但不普遍。” 教育部門禁止老師體罰學生,后果嚴重者要追究責任。

馬淑靜輟學后,學校老師家訪,并推薦其上當地職校,被馬淑靜父親拒絕。

馬淑靜父親一直對“克扣”補助耿耿于懷。他抽著煙說,負擔實在太大,要是還在位奇鎮讀書,會讓孩子讀完。(文中王曉、蘇林為化名)(記者 李超甘肅張掖) (新京報 李超甘肅張掖)