乞丐用塑料人頭偽裝成病人乞討 3天賺1800

當記者問他以這樣的欺騙手段進行乞討是否不妥時,他激動地說:“我這不是乞討,我是在擺攤而已,而且沒有以前工作那么辛苦,而且這么賺錢容易啊,我現在收入比以前高多了,今年春節在江蘇昆山的時候,僅僅初一到初三這幾天時間,我就收入了1800多塊錢,而現在每天也能收入50多塊。”

在他眼中,現在的生活只是一種經營模式,每天傍晚,他撤了“攤子”以后,就會和一個在觀音橋賣花的姑娘到廣場上跳舞,他很滿足于這種生活。不過他也希望以后賺足了錢,學上一些技術再重回昆山當一個網絡工程師,帶上他喜歡的女人和他的朋友生活在一起,因為那里曾經很熟悉,也有真正的朋友。

采訪結束后,再次準備“出攤”的他發現自己所有的家當都不見了。原來,金觀音家俱城的一位工作人員將他的“道具”全部仍進了垃圾堆,他最后僅找到那個人頭模型,他顯得有些落寞:“我的攤被人扔了,明天不能擺攤了。”

“職業乞討者”并不迫于生計

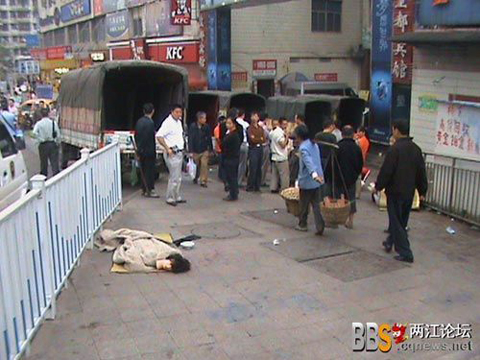

近年來,乞討開始逐漸變得職業化,僅江北步行街附近,長期在天橋、路邊行乞的人就不在少數,他們每天出現的時間都很固定,儼然把上街乞討當成了上下班在進行,不錯的收入使他們在乞討以外也有自己的業余生活。

雖然不少專家和學者對這樣的不正常現象深惡痛絕,并向當地行政管理部門提出過整改要求,但仍屢禁不止,究其背后,存在著治理困難、條例缺失等深層次原因。

重慶市社會科學研究院研究員孫元明提出,現在超過95%的乞討者都是在行騙,他們丟掉了普通大眾認為最重要的尊嚴,以此來博得同情和信任,而事實上,不少看上去楚楚可憐的行乞者還有不錯的房子。他們在造成視覺公害的同時,也在不斷消磨大眾的同情心。

孫元明認為,乞討者大部分都出現在鬧市區,是因為人流量的增加會使他們的收入自然提高。當“乞討”和“賺錢”聯系得越來越緊密,那治理也應該更符合“市場經濟”的規則,他建議,城市管理部門應加大鬧市區小商小販的擺攤打擊力度,這樣,市容市貌在得到改善的同時,也使那些以乞討為職業的人沒有空子可鉆,他們乞討的地方會因此變得“偏僻”化,收入的降低自然會使這個人群的數量減少。