馬王堆辛追夫人脫鈣了 文物專家全力“搶救”

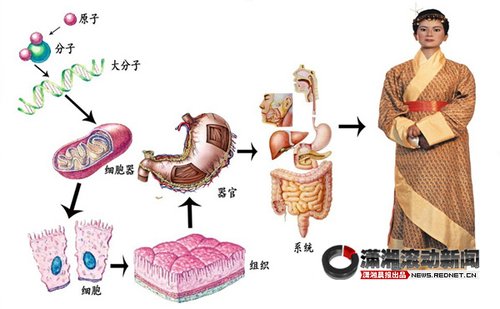

“整體-細胞-分子”三級保護模式解析圖

沉睡黃泉兩千年,一朝掘墓曝紅顏。當年若效鳳涅磐,何必今朝不得安。一首《辛追怨》,道出了古今兩千年多少人和事。如今,這位長沙國丞相夫人仍安靜地睡在省博物館內,每日吸引數以萬計的游人前來參觀。

在與辛追相知相識的眾多現代人中,中南大學湘雅醫學院教授羅學港是很特別的一位。從1972年馬王堆漢墓的發掘至今,他一直“陪伴”在辛追身邊,成為她的私人“保健醫生”。最近還有效緩解了她骨組織脫鈣和蛋白質降解等問題,而取得這一成績的關鍵,就是獲得國家科技創新二等獎的“整體-細胞-分子”三級保護模式。但在羅學港看來,這僅僅是為辛追的長久保存提供了可能。不過,要真正實現這一點,仍任重道遠。

辛追體檢骨組織出現了脫鈣

在今年的文化遺產日專題報告中,羅學港回憶,在古尸出土之后,相關專家采用現代防腐技術(以福爾馬林為主的固定防腐液)對古尸做了防腐處理,即動脈內注射、局部注射和全身浸泡化學保存液。隨后古尸被浸泡在保存液里,在4℃環境下保存于省博物館內,這期間由當時的湖南醫學院人體解剖教研室定期監測并更換保存液。

2001年,省博物館新陳列樓即將落成,馬王堆古尸能否搬遷至新陳列館成了文博專家的棘手問題。“當時大家都想知道,歷經30年的保護,古尸內部組織是否發生變化?發生什么樣的變化?能否承受搬遷的影響?更重要的是,古尸還能保存多久?”

圍繞這一系列問題,2002年,經湖南省政府批示,省文物局組織評估專家組對古尸出土30年保存狀況進行綜合評估,專家們運用形態學、放射學、微生物學和分析化學等技術和方法對古尸整體外觀、組織樣本和棺內保存液樣本進行了檢測和分析。

“古尸整體外觀保存良好,其外形、膚色無明顯變化,皮膚仍具有彈性。但古尸同樣出現了骨組織脫鈣、蛋白質的降解等現象。”該檢測結果一出,所有專家都緊張起來。也就是說,經過30年的保護,古尸發生了漸變,其改變是絕對的,不變是相對的。

治療方案模擬出土前的保存環境

古尸蛋白質降解和骨組織脫鈣的問題如何解決?這成了實現古尸相對長久保存目標的關鍵問題。

羅學港說,古尸出土前深埋于地下,五層棺槨周圍由木炭、白膏泥等形成密封層,且浸泡于茶色棺液中,處于一個恒溫、恒濕、空氣流動極為緩慢、氧含量相對匱乏、無光源、微生物生長代謝極為緩慢的深層地下環境中,這些因素有效地消除了長沙梅雨季節長、濕度大、四季氣候變化惡劣的潛在威脅,使古尸得以在地下完整保存兩千余年。

為此,羅學港等專家建議模擬古尸出土前的保存環境,將古尸保存于地下模擬墓室中,“具體的操作就是采用制冷系統維持古尸保存環境的相對穩定,室內恒溫4-6℃、恒濕45%-55%、1個大氣壓以及≤45分貝的低噪聲,同時用冷光源來消除熱光源導致的溫度變化;采用液體浸泡的濕保存方法將古尸浸泡在有效保存液中,防止古尸整體腐敗。

任重道遠想要長久保存還得繼續努力

鑒于長沙地區特殊的氣候條件,專家們特別開發了無菌層流凈化技術,通過空氣凈化裝置的多級過濾,控制進入目標區的空氣中微生物與顆粒物的含量,使室內空氣達到設計的潔凈度,從而有效控制和穩定手術室內環境。而在古尸保存微環境的改良方面,專家對保存液進行調整,改良后的保存液對蛋白質有較好的保存作用,清亮透明,不產生沉淀,有較強的酸堿平衡能力。

“在上述保護技術的基礎上,我們還要發展和健全監測技術和手段,建立多指標調控和動態監控體系,實現古尸保存微環境的動態平衡及無損監測是至關重要的。”羅學港說,在現有的技術條件下,已實現了主要針對古尸棺外環境監測。

羅學港表示,目前“整體-細胞-分子”三級保護模式已經成功緩解了馬王堆古尸骨組織脫鈣和蛋白質降解,“但這只是一個階段性的成果,要實現古尸真正意義的長久保存,還需要進一步加強實驗室的建設,發展和健全分子監測和調控技術,實現真正意義的分子水平的保護與研究。”