瘋子笑一夜:村莊的傷痛

——走進“中國環保第一苗寨” 詮釋一個300年前開始環保的苗族村落

姜秀波 / 文

那個村寨很失落

我常想,與其在別人的城市街頭走一生,倒不如去自己的村寨背后古木林中笑一夜!

那天,文斗寨的老人們不約而同來到寨頭的那棵古杉木下唱起了那首“百歲歌”……

“……

為人登了一百年,

人在凡間不值錢。

人在凡間人吃土,

死去陰間土吃人。

人吃土來土還在,

土吃人來不見身。

不信你去高坡看,

只見黃土一堆堆。

……”

唱到傷心凄涼處,許多人都哭了起來……

那歌聲,在青石街上,在古木林中,在木樓人家里久久地回響……文斗寨人愛唱歌。哭亦歌,笑亦歌,悲亦歌,歡亦歌,生亦歌,死亦歌……為艱難的村莊而歌!為多難的村莊而歌!為遠去的家園而歌!

山外的世界一切都在變了。唯一沒變的,只有文斗那個大山里村莊。

那首歌那么古老,那個村莊還是那么古老,古老得有點讓人傷感。

那里的人300年前就開始環保了

清水江中下游林區錦屏有一個水碼頭,名叫河邊,水碼頭兩岸住著百十戶人家,有許多店鋪,聽說民國時候這里還趕集呢!不過,現在集市沒有了,只有些店鋪賣些糖果、百貨、布匹、鹽巴,山上的文斗寨人時常下山來購買,或是挑一擔黃燦燦的稻谷下山來,換回一小包日用百貨。

這個水碼頭,是文斗人走出大山的唯一通道。下了山,到水碼頭坐木船,用上兩三天,順水而下便可到達縣城王寨。現在縣城的名字改了,不再叫王寨,而叫錦屏。從文斗山下的水碼頭到錦屏現在也只用二、三小時了,因為木船的尾巴都裝上了“嘟嘟”響的“洋機器”。再后來,下河修了座電站,清江水斷,公路開始修進山里來。

清水江高峽出平湖后,文斗那里將形成一個三面環水的“島”——自然風光融集雄峻、壯美、秀麗為一村,人文浪漫溶匯古樸、神秘為一寨。

文斗是一個有700多年人文歷史的村寨,是一個500年前就開始人工造林的地方,更是一個300年前就開始有意識注重生態環保的苗族村落。文斗寨里家家有古老線裝書,戶戶有林地契約,文斗苗家人人人心中都裝著一部歷史。

是什么使一個靠經營林業為主的少數民族地區如此重視生態環境的保護呢?因為當地經濟社會的興衰榮枯與林業有關。錦屏曾發生過破壞性資源開發的嚴重后果。1875年,太平天國戰爭結束后,錦屏一度蕭條中斷的木材交易又興旺起來,人們大肆濫砍濫伐。40多年后,木材資源出現短缺。1925年,發生了一場曠古罕見的旱災。第二年死人無數。千戶苗寨文斗災前有800多戶,災后絕戶過半,外逃近300戶,僅存100戶。錦屏人痛定思痛,決心以林養林,間伐輪種,合理利用自然資源,契約的約束力進一步加強。

作為全國唯一的一個300多年前就開始有意識開展生態環保的少數民族村寨,文斗村近年來被國內外專家學者稱為“中國環保第一苗寨”。

清史絕筆“一寨兩府”

去看一看古樹群,去走一走清代的青石板長街,去聞一聞清代古戰場寨堡的硝煙,去樹洞中喝一杯山茶,聽一曲從樹林中飄出來的古苗歌吧!

山歌起——

“高高的文斗山啊!

那是鳳凰起飛的地方。

山上的桐花香啊!

桐花只等心上的放排郎。”

從錦屏縣城出發,乘木舟逆江而上。輕漿慢蕩,或見飛鳥展掠過水面,或聞肥魚躍水的潑刺聲……

不時即來到文斗坡腳,但見兩岸高山峭峙,若直穿云天;山上林木蒼郁,似一朵朵懸在半空的綠云。

從水碼頭上山去,有兩座山嶺,兩條青石板街就依嶺而上。水碼頭是起點,一條青石板街連接的是文斗上寨,一條青石板街連接的是文斗下寨。

準確說,文斗是一個村,但卻分為上寨和下寨。上寨和下寨共有三百多戶人家,散落在九條沖十一支嶺上,沒有明顯的界限可分,但自清代中期以來,上寨和下寨卻是分開的。清代中期,上寨屬黎平府開泰縣管轄,下寨屬鎮遠府天柱縣管轄。據說當時上下兩寨人不和,上寨人輸糧入籍于黎平府,下寨人輸糧入籍于鎮遠府。外人問起下寨人,你屬誰管,下寨人總是鼓足勇氣說,我屬“天”管。一寨分屬兩府,這在清史上不能說是獨一無二,卻也是極為鮮見的。

那個村寨有條“金子街”

“文斗有條金子街,

個個姑娘跑進來。

你拉一個,我拉一個,

拉回家去做婆娘。”

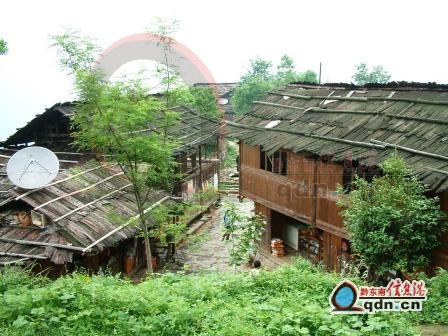

文斗那地方雖只是一個小小的村莊,卻有兩條讓文斗人驕傲自豪的“金子街”。說是金子街,其實不過是用青石板鋪成的山路。

伴著歌聲,踏上文斗“金子街”,但見街旁古木參天,陰翳蔽日,古老的楓木香樟各擎起一片藍天。獨行其中,拾級而上,如在綠色的林海中泛舟,其情其趣,回味無窮。

文斗分為上寨、下寨、河邊三村,形成一個倒立的“品”字,從河邊村有兩條青石板街并列而上,一條連上寨,一條連下寨,并在兩寨后代龍山匯合,再向山里延伸,有“清水江第一街”的美稱。街長10里,共18888級,“一路發發發發”,可看出此街在修建時,這方人民即對它寄以了一個美好的愿望。據說清代乾隆年間修此街時,曾在每塊青石板下放置金銀,故而得名為“金子街”。本地老人常說,誰能破譯“文斗”之名因何而得,此街石即化為金,可惜千百年來,無人能破此謎,故而青石依舊,風雨琢磨,光滑古舊,如一部古老的線裝書,記載著這方山水的歷史遷變。

清代時,這條街熱鬧著哩!山下清江萬纜橫系,木排蔽江,“皇木”出山,三江水熱,此街燈火通明,車水馬龍,繁華一時。

世上沒有不逝的繁華,沒有不再的風光,也沒有不落的村莊。

時過境遷,今人行走古街,林蔭之中,如行天上街市,又如入明清時代的畫卷中。

不設防的村莊

一路走去,令人納悶的是,這樣一個古老的千戶苗寨,緣何沒有寨門?清水江是文斗人走出山外的唯一通道,文斗人沒有據險設門卡,這就令人不解了。

其實,這正是文斗獨特的歷史遷變決定的建筑布局。文斗三面臨水,一面傍山,依靠自然的江險,居高臨下,易守難攻。而在臨山的一面,則設立重重關卡,嚴加防范。足見明清時代,文斗人對水路不設防,而重防山路的寨堡作戰工事風格,可堪稱一絕。

看,桐花飛來了!

一路桐花開得濃,千朵桐花笑笑吟吟。朋友,您讀過著名苗族作家姜穆先生筆下《招仰戶兒》中那朵文斗的最紅最美的桐花了嗎?她在等著你呢!

桐花姑娘年十八。

十八桐花嫩汪汪。

上得文斗金子街。

摘朵桐花返回門……”

聽,歌聲起了!看,桐花飛來了!

依然鮮活的“綠色王國”

那里無山不青,無水不綠,無處不流淌著綠色環保的史話。

村里有30多個“古、大、稀”樹種共600多株,有國家重點保護的原生樹種紅豆杉、銀杏、楠木、香樟和能擺桌喝茶圍坐十人的空心白發銀杏樹等。村頭寨尾留存有多塊清代環保古碑,碑文明文規定:“不拘遠近杉木,大小樹木,不許大人小孩砍削,如違罰銀十兩。”、“此木蓄禁,不許后代砍伐,留以壯麗山川”等。

寨內95%的農戶家中都還珍藏著清代林業契約歷史文書,約有3萬件,被國內外專家學者稱為是我國乃至世界現今保存最完整、最系統、最集中的林業契約文書。填補了契約史料中地區性、民族性和中國經濟史上林業契約的空白,是經濟學、歷史學、人類學、法學等多學科研究的重要文獻資料,成為中國繼故宮博物館的清代文獻和安徽的"徽州文書"之后的第三大珍貴歷史文獻。它不僅具有學術上的價值,還對今天人們退耕還林以及今后如何協調處理人與自然的關系,有著極高的借鑒和啟迪作用。

走進寨中,竹木相映隨處可見,蟲鳴鳥語聲聲入耳。上到寨后龍山,濃蔭蔽日,儼然進入森林公園。村民保護生態環境的意識,是數百形成的。文斗的先人在明末清初就懂得挖山栽杉,人工造林。村中“正月栽竹,二月種木”的習俗一直流傳至今。青年男女自覺種樹,已蔚然成風。每年二月二寨中還舉行植樹節慶典。文斗人保護古木的意識甚至不為金錢所動。90年代初,曾有來自臺灣、廣東的富商出資上百萬購買村中的紅豆杉,遭到村民的強烈反對,可見村民們環境意識有多高!

有人說文斗是一個品種多,數量大,較密集的“古樹王國”,又有人說文斗是一個天然的生態博物館。

那個村寨能出“文學泰斗”嗎?

你不能不想,這個大山深處依山傍水的千戶苗寨,為何取名為文斗?文斗出過李白、杜甫等文豪詩圣,果真“文沖斗牛”“文化不可斗量”嗎?

清代乾隆年以前,文斗寨名叫“文堵”,苗語叫“冉兜”,上寨稱為“撇角”,下寨稱為“撇南”。乾隆年間之后,不斷有下江漢人涌入文斗定居,租山植樹,買賣杉木。大慨是受漢文化的影響,“文斗”這一寨名開始出現在一些史料上。

為什么取“文斗”這個寨名?

如果是今天你當著文斗人的面說“文斗”是“文陡”“文堵”,那人肯定會臉紅脖子粗地與你爭論一番,惹急了,他還會與你干一架。為什么?因為“文斗”這個寨名在當地人心目中是“文曲星斗”、“文化不可斗量”、“文沖斗牛”、“文學泰斗”等意思,文斗人一直以此為榮。文斗的老人逢外人便說,文斗住的這座山是鳳形,龍重頭,鳳重翹(尾),文斗正好居于鳳尾,自古以來,龍飛鳳舞,文斗不出文人才怪哩!

話雖這樣說,幾百年來,文斗既沒有出過李白、杜甫之類的詩仙詩圣,也沒有出過曹雪芹、蒲松齡之類的文豪杰士,充其量只不過出了幾個會寫些附庸風雅之作的秀才罷了!“怪才”倒是出了不少。不過,這在當地周邊村寨仍是值得眩耀的。

說是文斗,不能說文風蔚起,只能說沾了點文氣,或者說民風向學。

大山里的“小上海”

從清代中期到民國年間,文斗確實熱鬧過,富庶的程度遠遠超過了周邊村寨,在整個錦屏乃至整個清水江中下游地區也是屈指可數的。今天的村莊,依然可以尤見文斗在繁華鼎盛時的那番景況。

清代乾隆、嘉慶、道光年間,文斗上、下兩寨連成一體,人口稠密,有“千家寨”之稱。寨中一條寬寬的青石板路連通上下寨,路旁案桌、店鋪林立,齊齊整整。下江的買木客、佃山客、雜貨商販穿梭于市,一條街車水馬龍,燈火通明。寨內富戶人家大院內猜拳聲歌聲晝夜不絕于耳。富裕的地主腰纏萬貫、富甲一方,大多擁有山林千畝,良田百擔,家中谷物滿倉,妻妾成群。有大戶人家,人口少則四、五十,多則百余人。富戶在豪宅大院內花天酒地,醉生夢死,貧者長年居于山野租山佃地,栽杉種田。富家子弟吃穿不愁,或習讀詩書武藝,或品玩琴棋書畫,逍遙度日。有巨富“黃白冠千家”,斥資修“金子街”、建宗祠大院、筑寨堡、辦團練武裝、迎師就讀教子求名……儼然一座大山深處的“小上海”

山下的清水江萬纜橫系、木排蔽江,四里長塘,常年泊滿木材,數十丈寬之江面,過渡無需舟輯,踏木即可過河,長年扎棚于此管理木材者眾多,久之,漸成一寨,即今河邊村。佃種山林者云集,木商絡繹于道……

功不破的寨堡

《三營記》是文斗、平敖等村寨的鄉紳寫于光緒十三年的一本民間地方志。

清代中后期,三營包括以文斗為中心,下起平略,上至瑤光清水江兩岸28個村寨人口約3000戶,近兩萬人。

道光初年,湖廣惡匪、“草上飛”、“落地飛”、“獨眼龍”……等數十人擄奪婦女,霸砍杉木,強放木排,劫寨拱屋、偷牛盜馬等無惡不作,無法無天。清道光十三年文斗鄉紳發起、組織文斗、平敖、加池、巖灣四寨采用富家集資和賣木見村十抽一的辦法籌銀四千兩,組織鄉丁協助官兵赴平略等地清剿。

道光三十年廣西太平天國起義暴發,各地官府紛紛自保。建雕堡,設團防。為此上游瑤光姜吉瑞率瑤光、韶靄、塘東、格翁、井宗、苗吼、培亮、甘塘團丁駐甘塘稱為上營;文斗姜含英率文斗上下寨、平敖、巖灣、加什、中仰、九佑、張化、南路、九烏懷、丟休、松離團丁駐守大坪九崗坡,稱為中營;瑤光河口武生姚廷楨鋁甘烏、八洋、平略、新寨、巖寨、扒洞、岑梧、高貞、歸故團于駐守高貞坡為下營。《三營記》的三營由此形成。

同治五年(1866)后,張秀眉率部直攻三營心臟文斗。文斗四處征戰,無一寧日。此后,三營日漸敗落。

現文斗寨中還保留有三營時的紅、黃、綠、青、蘭、紫大三角大彩旗、銅號、臺炮等,籍以佐證。

沒有“光棍”的村寨

“金子街”是文斗人的驕傲。如果你說公路比金子街好,文斗寨的老人準會對你吹胡子瞪眼睛。因為有這樣一條街,以前文斗人討婆娘從來不打折扣,這是一個優先的條件。新媳婦進了村,連到井邊挑水都可以穿布鞋,下雨天在文斗寨走一圈,鞋底連一點泥也不沾。這樣的地方,周邊村寨的姑娘都爭著嫁進來,你說,文斗人能不驕傲嗎?

讓文斗人驕傲的東西還多著呢!

外面來了客人,酒席上,文斗寨的老人借酒遮臉,打著酒嗝說,文斗比中國還要大。不信你放一頭牛,任它到處跑,九九八十一天也跑不出文斗的地界。文斗的后生,個個能把野豬舉過頭頂,摔壞在石板上。個個能把婆娘扛回家,睡一年半載,抱出白胖胖的小子,……。那山外客在酒席上唯唯喏喏,一臉虔誠,甚至“肅然起敬”。不過,酒醒后到外邊一說,就成了笑話。

夜郎自大!

哪里的后生不會睡婆娘養小子?

天大的笑話!

不知山外還有一個比文斗寨大得多的世界。是文斗人的驕傲,抑或是文斗人的悲哀?

打死一只老虎的老太婆

現年81歲,依然健在的范二妹是一個遠近聞名的“打虎女杰”,60年前她“虎口救姑”的故事現還在當地廣為流傳。

一九三七年夏天的一天下午,22歲的范二妹,帶著十多歲的小姑,在一個古樹參天、樹林叢生的半山腰上砍柴。天快黑時,姑嫂二人正在捆柴準備回家,叢林中突然竄出一只猛虎,將小姑撲翻在地,血盆大口叼著小姑就欲拖走。范二妹見狀,猛地一個飛縱,躍近虎身,欲虎口奪人,虎在驚慌中顧首不顧尾,叼著小姑,拖著二妹就走,二妹不顧沿路樹枝和荊棘的劃傷,抽出一只手來,的將口中的柴刀取出,往虎身上亂砍,那老虎一路拖,她一路亂砍,虎由于流血過多,終于將姑嫂二人拖過五、六十米的地方,丟下小姑逃生,二妹不顧驚嚇與傷痛,抱起小姑,飛快往家趕,小姑由于被虎的利齒咬斷頸椎和動脈,導致死亡。

第二天當地人發現這只老虎死在了離附近的錦來村后山上。

60多年過去了。81歲高齡的范二妹還依然腰不彎背不駝,性格開朗,鬢發銀白,耳聰目明,還能上山砍柴,下地種菜,勤勞樸實。

那個村寨的百年之痛

文斗人早期開展生態環保是有一定原因的,歷史上文斗人也曾有過慘痛的毀林教訓.

19世界末,太平天國戰爭結束后,中斷多年的清水江流域木材貿易又旺盛起來,文斗等地的人們迫不及待地砍伐木材和從事木材買賣,結果造成口袋裝滿了銀子,而山上的杉木卻被砍光,從而埋下了禍根。

過度的長達三十年之久的濫砍濫伐,導致林木銳減,水土流失,造成了旱澇年久不斷。

一場滅頂之災降臨文斗。

到了1925年,春播之后,連續三個月滴雨不下,數天內井水干涸,一個月內田土龜裂,莊稼枯死,當年顆粒無收.第二年,人們把山上的草根樹皮都吃光后,就再也找不到吃的東西,五月份開始餓死人,六月份幾乎天天死人,路邊墻角時見餓?,死在家中無人埋的更是數不勝數,母食子尸,夫啃妻骨,哀鴻遍野……背井離鄉乞討,妻離子散,十室九空。

災前,文斗寨有900多戶,災后,死亡400多戶,外逃300多戶,一個千戶苗寨僅剩100多戶……文斗人痛定思痛,決心不再濫砍濫伐,采取間伐輪種,以林養林等多種方式,合理有序利用自然資源,保護生態環境。

一首“茴香歌”唱出了文斗人當年之痛。

現今還廣為流傳的“茴香歌”,藝術地描述了“丙寅大災”時的慘況、令人聞之淚涌!

“茴香歌”內容大意是:外婆來看女兒、女婿、外甥女,女婿一家已無可食之糧,卻又擔心外婆未吃東西無力回家,夫婦倆想來無計只得將和外婆玩耍的最小的姑娘茴香以“洗澡”為名哄到樓腳殺死煮來招待外婆。香噴噴的肉端上來,外婆見茴香不在,留一碗肉放在一邊,給“貪玩忘歸”的外甥女茴香……。

“外婆”哪里知道,她吃的是外甥女的肉!

有史或無史的村寨

聽老人說,元末明初時,文斗周邊里丹、羊告等地都有人住,每天放牛羊雞鴨,都群集而游到文斗,天黑后亦戀不舍回,先人甚奇,遂請風水先生勘輿,稱此處是龍脈到頭橫結,前朝上水,后靠高崗,左不見水來,右不見水去,明堂開展,朝對有情,尖峰如虎嘯,巨嶺似龍騰,三獅守水口,三鰲上江來護鳳。風水先生預言在此筑屋而居,定當人丁興旺、富貴雙全。嘗盡苦難的先人誰不希望人丁興旺,富貴雙全?于是,龍氏族人先期移居文斗,此后姜氏族人亦移居文斗,……。

繁華不再,風光不再,威嚴不再,一個村莊便這樣沉寂了下來,沒落了下來。留給文斗人的除了失落感還是失落感。“破落大少”這頂帽子戴起來雖不那么風光得體,可總比沒帽子戴好,反正祖宗的榮耀也是子孫的榮耀。于是乎,文斗人依然自大,依然驕傲,依然自豪。反正文斗上有一片天,下有一塊地,把寨門一關,自成一統,管它春夏與秋冬。可悲?抑或可笑?

不過,這都并不重要。天一亮,太陽照舊出來,天一黑,月亮照樣明起來。山上有土,土能生木,地會長糧,木能賣錢,糧能飽肚。再奢侈一點,打下一只山雞,活捉一只野羊,火一烤,伴青辣,喝濃烈米酒,酒酣耳熱,高淡闊論,斗一架,或回家去困婆娘 。耕作自食,悠哉樂哉!

山中日月長喲!好長!好長!……可生存原本并非這樣悠閑、輕松……日子總比想象中的要沉重得多。

一聲慨嘆 村莊哭

文斗既然是寨,必有“營寨”或“寨堡”的意思。既是“堡”、“寨”,則必有整套嚴密的攻防工事。可惜今存的寨門、城墻、炮垛、烽火塔早已淹滅在時光的塵埃中。

現存的頗有氣勢的青石板長街、古窨子屋、墳塚無不見證著這里曾有的繁華。相傳清代后期,文官進入文斗寨下轎,武官進入文斗寨要下馬,今存于寨門的“下馬蹬”也見證了這個村寨曾有的“威嚴”。

日月輪回、興衰更替。

繁華如過眼煙云。如今的文斗沒落了,山外整個世界都變了,變得精彩紛呈,光怪陸離,唯有文斗這個村寨沒有變,因而顯得更加古老,像是一個被“現代文明”遺棄了的清代村莊的“樣板”。

遙想當年,老祖宗們傾其幾代或幾十代人的心血,一塊塊石頭,一撮撮泥土填砌層層梯田、棟棟宅院、條條石板路,建村筑寨,繁衍生息,幾多艱辛,幾多血淚,幾多凄苦與無奈,盡在一聲“生斯土之艱難”的慨嘆里。一聲慨嘆,囊括了多少代人、一個村莊,一個族群的悲歡、求索與夢想。細品之,竟是那樣的沉重與蒼涼。

老祖宗。你們要村莊做什么?你們要榮耀做什么?興衰榮枯、遷變更替,是你們能駕馭的么?