游鎮遠古鎮 探秘青龍洞古建筑的前世今生

兩岸絕壁起煙云,樓閣高掛青龍騰

有著兩千多年悠久文化的鎮遠古鎮,在時代發展的歷史長河中,留下許多作為時代見證物的文物古跡。詩中所述,就是鎮遠最耀眼奪目,給人以震撼的青龍洞景觀。稱青龍洞為鎮遠地標性景點,該是當之無愧。

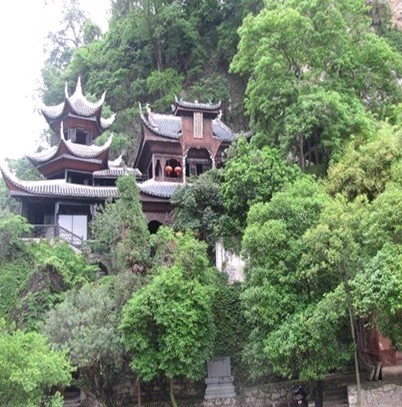

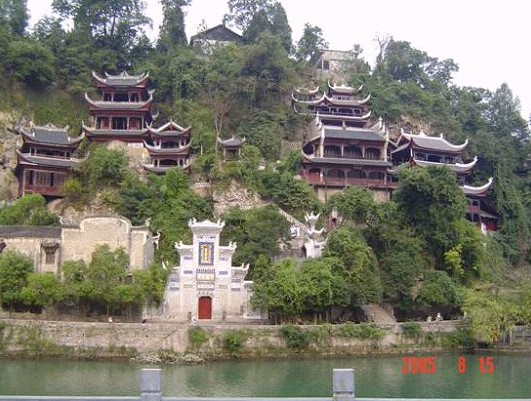

名“青龍洞”,其實并非單純指洞穴,而是對建在險峻逼仄中河山青龍洞懸崖絕壁上一大片樓宇亭閣的統稱。青龍洞,多重古寺廟、古樓閣依江而建,覆洞而鑲,面水而立,憑橋連城,巧奪天工。由青龍洞、中元洞、紫陽洞、石壽宮、香爐巖、祝圣橋等古建筑組成,這些古建筑群或依崖傍洞,或貼壁凌空,層層疊疊,皆結構精致,考究典雅,素稱“黔東第一洞天”。有著名古建專家實地考察后,賦詩贊云:“一山飛峙舞江邊,殿閣亭廊絕壁懸。宮剎三排臨江水,危梯百級任盤旋。清波繞廊泛微浪,老樹垂蘿吐煙霧。入黔何處風光好,鎮遠城頭一洞天。”專家的詩作,傳神而形象至極。

青龍洞的古建筑

青龍洞的這些古建筑,大多始建于明代中期。橫跨于舞陽河的這座石拱橋,明朝動工修建,完工卻在清朝康熙年間,為慶賀康熙皇帝登位,所以此橋命名為“祝圣橋”。

山清水秀的鎮遠

山清水秀人杰地靈的鎮遠,歷史上出過多為文人、狀元。祝圣橋上魁星閣,就是因此而來。這座古橋,曾經是湘黔古驛道上的重要通道,是古代絲綢之路的必經之道。魁星閣柱子上,曾有對聯如斯:掃盡五溪煙,漢使浮搓撐斗出;劈開重驛路,緬人騎象過橋來。外貿的通暢,商貿的繁華,由此可見。

據說有300多年樹齡的神桂

青龍洞古建筑群,五步一樓,十步一閣,曲廊迂徑青瓦紅干墻,雕梁畫棟,別具韻味。其建筑既有中原建筑基調,又有山地建筑風格;不僅有江南園林風采,又具民族建筑特色,多種風格傳統相互糅合兼收并蓄,堪稱懸崖建筑之經典。

得天獨厚的地理位置和青山麗水,吸引了佛、道、儒視此為風水寶地,爭先恐后落戶于此;所以方寸間的青龍洞,博納了多座宗教建筑。這些寺廟宮殿祠堂,或依山就勢,或因勢而建,樓中有樓,洞中有洞,翹檐凌空,雕梁畫棟,曲徑通幽,恍若迷宮。佛教、道教、儒教三教在此是如此和諧統一,雅俗相交,彼此交融,賦予鎮遠古城豐富的文化底蘊。文學大師余秋雨在游覽后更是稱這里為“諸神狂歡地”。

鎮遠古建筑

從這些相互交錯的宗教建筑群不難看出,諸神們都是以和為貴,圓融一處,又以曲徑通幽的形式相互串聯,契合成一個整體。由此,也可以真切感受鎮遠多教共處,兼容并包的文化胸懷。如此特色,叫人嘆服!

見過四根柱子的亭子,三足鼎立的亭子,除青龍洞外,恐怕絕無僅有。依山間獨特地形而建的這個名曰“諧趣”的亭子不僅是懸崖建筑神來之筆,也表達著青龍洞三教的和諧共處。

考祠,值得一提的是考祠地面,前半部分,直接以磚塊鋪墊,成一個個的人字。意在警示考生,做學問首先要做好人,可謂匠心獨具,用心良苦。

鎮遠古鎮萬壽宮

紫陽書院,鏤空精雕的走廊木窗。內里門窗,更是蘇繡風格的工藝門窗,描金飾彩,硬朗且柔和,惟妙惟肖。廳堂的對聯,卻不乏損人之語:甕里天,洞中仙,誰造這石頭,未經混沌先開竅 ?馬蹄云,帆腳雨,你看那溪水,一出江湖不問津。

原來,這副對聯的由來有個故事。當年,鎮遠知府汪炳敖向鎮遠籍云貴總督譚鈞培索要銀兩興建學舍,堂堂的云貴總督只拿出了200兩銀子,剛剛只夠差役往來盤纏,哪里夠興建一所學堂呢?汪炳敖一氣之下寫下此聯,“你看那溪水一出江湖不問津”暗諷譚鈞培飛黃騰達后忘本。不過后來,譚鈞培回到家鄉,看到這幅對聯,并沒有氣急敗壞,而是拿出3600兩銀子興建了一所學堂,并且命令保留了這副對聯。