生命的禮贊-從江加鳩梯田掠影

這個邊遠小縣吸引我的,固然有高增那鬼斧神工的鼓樓,小黃那天籟般的侗族大歌,岜沙彪悍的槍手和鐮刀剃頭的絕活,停洞每月逢亥即開堂斗牛的盛況,翠里瑤族同胞那浪漫神秘的瑤浴以及大山深處苗、侗、壯、瑤、布依等各民族獨具特色的民風、民居……然而,真正讓我夢魂牽繞、神往無羈的,是月亮山腹地的梯田及山民們世代創造和傳承的農耕文化。

這里是山的王國。全縣耕地面積21.1萬畝,其中稻田18.58萬畝,而鑲嵌于崇山峻嶺間的梯田竟占全部水稻面積的93%。聞名遐邇的從江梯田及農耕文化借此形成。

從江梯田主要分布在月亮山、太陽山腹地的加榜、加冕、宰便、加鳩、東朗、光輝等鄉鎮。與聞名遐邇的加榜梯田相比,加鳩鄉的加水梯田、佳能梯田、里秀梯田、高臺梯田、擺紹梯田更能彰顯苗族先民的智慧與膽魄。

加鳩位于從江西部,距縣城125公里,而距毗鄰的榕江縣僅90公里。

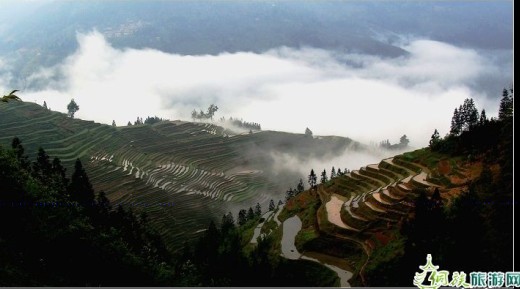

站在高高的山頂上,透過若隱若現的霧嵐,俯瞰腳下彩帶般纏繞于山嶺間的梯田,我時常在問:如此浩大的工程到底形成于何年何月?開拓者歷經了怎樣的犧牲與磨難?那一丘丘掛在云里霧里的梯田,到底沉淀了多少酸楚與希望?!

在孔明山上的高臺村,八十高齡的寨佬向我們講述了他所聽到的傳說和經歷。

相傳一千多年前,苗族先民為躲避災荒和戰亂,從湖南、江西、廣西等地沿江而上,尋找避難之地和生命歸屬。其中一部分進入了月亮山、太陽山、孔明山腹地。這里雖山高林密、谷深坡陡、猛獸橫行、人跡罕至,但卻土地肥沃、雨量充沛,是適合耕種和人居的好地方。為了生存,苗族先民們刀耕火種,開荒造田,日復一日,年復一年,世代耕耘,終于在月亮山腹地站穩了腳跟,用自己的智慧和汗水創造了撼天地泣鬼神的人間奇跡——梯田文化。

月亮山地區的村寨大都坐落在海拔500-900米的半山腰上,坡度基本上在45度左右,稻田依山而辟,層層疊疊,延綿幾坡幾嶺,上頂云端,下抵谷底。極目遠望,滿坡滿嶺都是田。每丘田的實際面積卻很小,細長狹窄,有的田長可達500多米,而寬只有半米,有“青蛙一跳三丘田”之說。

面對巍巍的月亮山,我總感到人的渺小。然而,當我面對滿坡滿嶺的梯田時,我猛然感到了人類的偉大。千百年來,月亮山的苗族人民用自己的勤勞和智慧,在高高的山脊上開鑿出我們人類賴以生存的寶庫。

走進從江西部,走進月亮山梯田,去細細解讀我們祖先的心路歷程,聆聽那綿長久遠的生命頌歌……