從咸豐縣黃金洞集鎮出發向利川方向行走,或者從黃金洞洞內逆河而上,約兩公里,即到上洞口。經巖窩大橋,向左,有一條清澈見底的小河,沿河兩岸生長著眾多麻柳樹,河堤上的一條順水蜿蜒的公路正在改造之中。這就是久負盛名的麻柳溪。溪長約8公里,一步一幅風景,一彎一軸圖畫,隨處可見小橋、流水、人家,滿目都是別具一格的吊腳樓和修剪整齊的茶園。

麻柳溪,山水如畫,人杰地靈,民風淳樸,物產豐富。按照華中科技大學建筑系教授張良皋老先生對《桃花源記》的新解,麻柳溪很可能就是那位捕魚為業的漁翁穿過咸豐黃金洞或其他洞口逆河繞行所見的眾多桃花源勝景之一(見張良皋著《武陵土家》前言)。

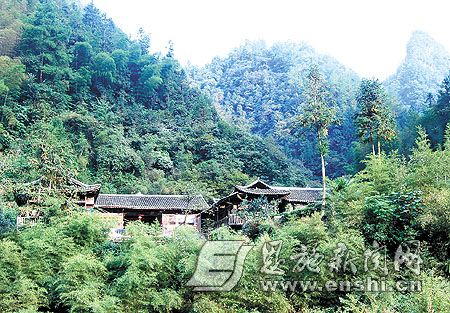

麻柳溪土質多沙壤,少有水田,但森林植被特好。步行其中,雖是峽谷,卻豁然開朗,溝河兩岸,翠竹蒼松,山頂多奇峰怪石,秀美如張家界。其中一座,或被神箭射穿,留下一孔,遠看如一面鏡子,村民稱之為亮孔寨。行人可從孔中自由進出,穿過此洞即進入咸豐小村,人頭山奇觀近在咫尺。

早在20年前,麻柳溪人的家庭收入主要源于兩大塊,山林茂盛的就伐薪燒炭,眼光長遠的則改田種茶,結果燒炭的沒有熬過種茶的,炭越燒越少,后來還受到封山育林的政策控制;種茶的卻越種越富,最近幾年還享受到了退耕還林的補助。

精明的麻柳溪人在這一燒一種中看出了套套,自覺種茶成為一種時尚被互相攀比,當地政府也因勢利導在溝里面辦起了幾家茶廠。產業與市場形成對接,茶葉也就成了麻柳溪村的主業。

采茶是當地村民最主要的農活,從清明開始,一直忙到白露。村民們說:頭茶苦,二茶澀,要好喝,秋露白。

家庭條件好了,自然就講究起來。他們大興土木,把吊腳樓修成三層,翹檐垛脊,甚是好看。尤有幾處吊腳樓群,或一正兩廂,或走馬轉角,或四合天井,或兼而有之,錯落有致,蔚為壯觀。讓人稱奇的是,盡管公路通到了家門口,卻鮮見混凝土建筑,村民們說,住慣了木屋。也難怪,一些兒孫都在縣城工作的老人,仍然眷戀著溝河兩岸的無限風光,任憑兒女們如何勸說也不愿離開故土。

麻柳溪村多姜姓。據在縣城開飯館的麻柳溪人姜勝勇說,麻柳溪村有300多戶人家,1200多人,其中姓姜的有好幾百人。

據81歲的姜永和老人介紹,麻柳溪姜姓人家的先祖在貴州清江縣,也就是今天的劍河縣。清朝年間,為了躲避災荒,歷經艱辛遷到這里,看到山清水秀,便定居下來,從此再也沒離開。

在麻柳溪源頭的一座山上,我們找到了姜家的祖墳,依稀可辨的碑文隱約透露著主人的身世。

這塊立于清光緒十年的墓碑,從孝男姜秀龍到輩分最小的孝玄孫姜天國等,其孝名眾多,昭示人丁興旺,按照姜姓“再、正、天、光、昌、勝、秀”的字輩,結合墓碑上的干支、孝名推算,這里的姜姓人家,遷來此地想必已200年左右。

在麻柳溪采風,我們還發現了一種五腳虎爪擎凳和歷史久遠的青花瓷碗及百年馬鞍。

“五只腳的凳子少見,五只腳的虎爪凳更是罕見。”湖北省文博研究副館員譚宗派說,“我國古代的建筑和家具用品在制作時,大多把主人的一種思想、理念‘隱藏’在里面,這五只腳的虎爪凳也許‘隱藏’著‘五子登科’、‘五虎上將’等含義。”

麻柳溪,是一片秀美而又神奇的土地。她從遠古走來,卻透著現代文明的氣息;她看似封閉,卻又隨時開放著懷抱,期待著你的到來。