首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

一棟四排三間的舊木樓,只有一個簡易籃球架的操場。這是榕江縣崇義鄉上歸里小學。

走進標著“一二年級”門牌的教室,教室里共有17名學生,教室兩頭各有一塊黑板,朝門口方向坐著9名學生,反方向坐著8名學生。 “正在上課的是二年級,那頭是一年級。”看到筆者,吳浪老師介紹說,像這樣的復式班,他已教了5年多。

另一間教室是學前班,有31名學生。上課的是一名婦女,藍色侗裝外面套著圍腰。她告訴筆者,她是吳浪的妻子,除了給學生做營養午餐,還幫丈夫上學前班的課。

今年39歲的吳浪,是土生土長的榕江縣崇義鄉歸里村上歸里侗寨人,1996年初中畢業后,他放棄外出務工的機會,從父親吳順國的手中接過教鞭,開始在這距離鄉政府所在地30多公里的上歸里小學從事他的代課生涯 。

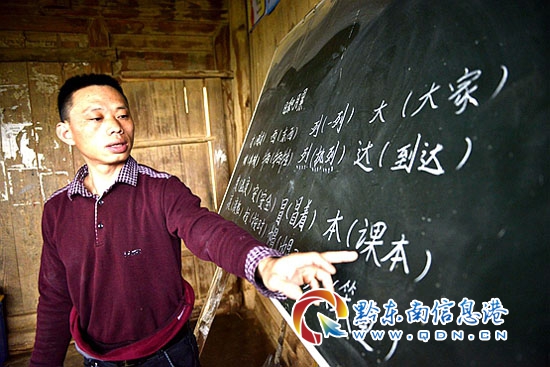

吳浪在學校里給二年級的學生上課

1998年結婚后,每月45元的代課工資連家庭生活基本開銷都不夠,妻子楊勝云動員吳浪外出打工,他一句“不想讓這里的孩子沒有學上。”給打發了。楊勝云只身到廣東、浙江等地打工維持家里開銷。

學校來了一批老師又調走了一批師,吳浪一直在堅持著。

2010年,鄉村學校撤并建,上歸里小學由原來的完小變成了教學點,只保留一二年級和一個學前班,其他老師也因此全部調走。吳浪申請一個人留下來,堅守這個偏僻的學校。

“如果吳老師不堅持下來,孩子們只能到5公里外的富友小學或到10公里外的寨蒿小學讀書。”歸里村5組組長吳順坤說。

“十分不方便,每月還開銷1000多元。”歸里村下歸里小學撤掉后,在寨蒿小學門口租房子和老伴輪流給孫子陪讀的楊昌成說。

吳浪的妻子楊勝云在輔導學生寫字

不光選擇堅守,還要教好這些孩子,吳浪利用假期參加了函授學習,先后獲得了中專和大專文憑,還獲得了教師資格證。“吳浪的教學質量在我們鄉名列前茅,上個學年還獲得了鄉里的表彰。”崇義鄉教育督導辦主任、中心校校長邱錦波說。

近幾年,榕江代課教師工資增加到1800元,但除了上繳五險一金之后只有1000元,吳浪生活十分困難,鄉親看在眼里,急在心里。

“吳浪呀,你來我這里吧,不多,一個月5000元。”他一個在外地承包工程的同學在同學會上這樣邀請他。

“吳老師,你莫在那里了,待遇太低,來貴陽吧,來我的私立學校上班。”他的一個學生這樣對他說。

……

吳浪不僅沒被這些好意打動,還把妻子拉了進來。

吳浪夫婦在給學生做午餐

2012年,國家實施義務教育階段學生營養餐計劃,因學校學生少,沒有配備專門的食堂工人,他喊回了在外打工的妻子,到學校當義務食堂工人,每天給孩子煮飯,沒有一分報酬,還時常幫他上學前班的課。“他這樣執著,是為了這里的孩子,我還能說什么呢?我只有回來了。”楊勝云說。

沒有菜煮給學生吃,他們自己種;沒有自來水,他們到水井里挑。妻子楊勝云由最初的反對者變成了今天的堅定支持者。

他們就是用微薄的1000元撐起了自己“美麗的家”,靠自己的雙手撐起這所鄉村學校,在侗族山寨里譜寫了一首樂于清貧、甘于奉獻、獻身教育的生命贊歌。