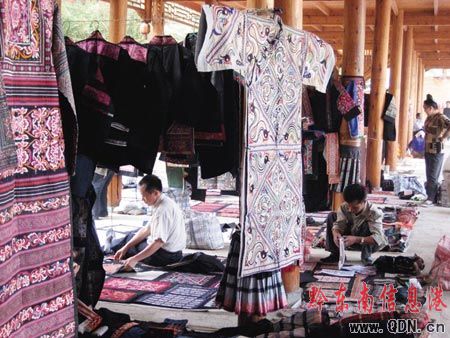

圖:市場上古老精美的苗服越來越少

圖:施洞苗族“姐妹飯”

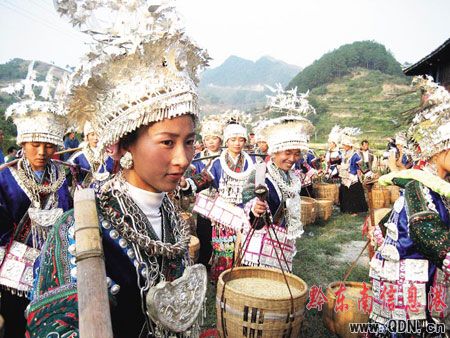

圖:盛裝的苗族女子

誰的苗繡?

著名歌唱家宋祖英在維也納金色大廳演唱時,身上穿的是一套苗族盛裝。

在很多場合,苗族服裝被當作中國少數民族裝扮的代表。苗服被追捧最簡單的原因是——漂亮的苗繡。2006年6月,國務院公布文化部確定的“第一批國家級非物質文化遺產名錄”,苗繡名列其中。

要評斷苗族服飾的藝術價值,事實上難得找到很多大師評語,坊間傳說沈從文先生在《中國古代服飾研究》中對苗族服飾大加贊賞,查閱原文,發現不過是一句“花紋或秀美壯麗,或非常細致,藝術水平均極高”。

但這并不影響藏家們發現這一朵深藏民間的服飾“奇葩”,苗族服飾的民間收藏20年間暗流涌動,苗服價格飛升,收藏家們視為新寵。

苗族服飾,因苗繡而獨具魅力。在商人們來到之前,對于苗族人來說,誰家衣服繡得好,是家境殷實、女人能干的標志,那些繁復華麗的苗族盛裝,只有在節日祭祀和女兒出嫁時曇花一現,讓族人們嘖嘖贊嘆之后,又被收回衣箱,等待下一個節日。

收藏者來了,商人們來了,苗服,第一次被標上了價碼。

那么,誰是苗繡的主人?保護是不是必須留在原地?苗繡的“流失”會給這種藝術帶來怎樣的命運?

苗繡傳奇

18年,一名為省錢常常不吃菜的苗族農村少婦,搖身變成擁有數百萬家產的“老板娘”,她的命運,全因苗繡身價的狂飆而改變。

私人博物館

在黔東南苗族侗族自治州首府凱里市,張紅宇的故事廣為流傳。版本不同,但主要情節是相似的:上海一家公司買走了她收藏的所有苗族服裝。各個版本的不同之處在于收購價格,有的說是600多萬元,也有人說500多萬元。提到她時,幾乎每個人的眼睛里都閃動著毫不掩飾的羨慕。“我要是有錢,也去收衣服了。”說這句話的是張紅宇老家貴州臺江縣民族宗教部門的一位干部,日常工作是保護民族文化,他似乎對自己的后知后覺頗為懊惱。

張紅宇的家,也是她的私人博物館。價值數百萬元的滿屋藏品,已經被小心看管起來了。

這是凱里市區一個帶電梯的高檔住宅社區,每平方米售價2200元,對于凱里市的居民來說,能住這樣房子的人,一定是家境殷實的了。

張紅宇的家兩套房貫通,一共有320平方米。這么大一個家,卻連張像樣的床也沒有,每間房四面都是玻璃櫥窗,里面掛著各種少數民族服飾,苗族服飾占了最大的比重(在黔東南苗族侗族自治州, 40%人口是苗族)。與真正的博物館相比,張紅宇的博物館設施簡陋,燈光也不夠明亮,但藏品的光彩卻并沒有因此減色。張紅宇說,墻上的每一套服飾,市場價格都在萬元以上。其中一套苗族服裝,別人出價20萬她也沒賣。

當地電視臺曾到她家采訪,也有國外的旅游團知道她,要求到她家參觀收藏。但張紅宇的真正的“名氣”在北京和上海,苗服收藏者都知道這個貴州“老板娘”。

張紅宇的發髻上插一把木梳,梳子上一束長長的白線挽在發髻上,這是張紅宇老家黔東南州臺江縣施洞鎮苗族婦女的發式,白線過去是馬尾做的,現在都改用纖維替代了。

發髻是苗式的,但衣褲都是漢族的,就像她的身份,既是地地道道的苗族人,又是走南闖北把苗服賣給外人的商人。

“老板娘”的生意做得很大了,就在記者到她家之前,她剛從一個二道販子手里以18萬元買下一套苗族服裝。她告訴記者,雖然感覺貴了些,但二道販子說一個外國人也看中了這套衣服,為了不讓好東西落到外國人手里,她狠心買了下來,為此,張紅宇的丈夫似乎很不滿意。

張紅宇正是以此為生——在苗族聚居地區收購苗族服裝,轉賣給外地買家。現在,和張紅宇做同樣生意的凱里人越來越多,但張紅宇做得早,被圈內公認為是最成功的一個。盡管如此,丈夫卻稱她“瘋子”,因為她總是舍不得出售那些上品。

張紅宇私人博物館里的藏品,就是這樣一件一件攢起來的。她的收藏讓許多人眼紅,她也毫不謙虛地說,最好的苗服,原本都在她的博物館里。

為什么說是“原本”呢?因為那些十多年積攢的收藏,今年年初剛剛被一個買主收購,如今展示的收藏,只是因為被她帶到外地展覽,才逃過“一劫”。

買主是上海美特斯邦威服裝公司,這家公司以600多萬元的價格收購了張紅宇的藏品,充實企業的服裝博物館。對于商人來說,貨物出手本是件好事,但這半年來張紅宇整天愁眉不展,一提到這件事就嘆著氣念叨“可惜了”,眼淚也快掉下來。她說這些寶貝是丈夫趁她出差上海時偷偷賣掉的,她很是不舍得,況且“價格也不如意”。

張紅宇說不清為什么不愿意賣掉品質上乘的苗服,她沒有多少文化,也不曾研究過苗服,說自己就是喜歡苗族刺繡,喜歡苗族服裝。當初她涉足收藏,是因為怕精美的苗服落到不懂行的外國人手里,糟蹋了好東西。

如今一路走來,張紅宇的心愿似乎沒有達成,仍有不少苗服輾轉流入海外買家之手。而她本人卻是靠苗服發了家,成為苗服收藏熱潮中的幸運兒。

發跡史

要想測一測苗服的“熱度”,可以看看“二道販子”的數量:1980年代末,張紅宇老家的施洞鎮大概有30人收衣服,現在,從事這項“職業”的已經有上千人。

18年以前,和她的同鄉一樣,張紅宇眼里的苗繡,只是女孩必修的功課和一輩子做不完的“活路”。那時,張紅宇在臺江縣一家織繡廠繡花,每個月工資30元,她和丈夫兩人的工資一共是80元。

生活清貧,丈夫出差時,張紅宇連菜也不買,只吃稀飯或者面條。老公在郵電部門工作,消息靈通,聽說收苗服可以賺錢,就讓張紅宇試一試。

老舊的苗族服飾能賺錢?張紅宇半信半疑,開始摸索著做收購苗服的生意。“那時候去鄉下收衣服甚至不用帶錢。”最早的收購是以“代銷”方式進行的,張紅宇去村寨里,挨家挨戶詢問有沒有舊衣服,村民們把舊衣服交給她,她再坐上長途車,把衣服帶到省城貴陽,由貴陽的收購商鑒定價格,把錢付給張紅宇。留下自己的中介費,張紅宇把錢支付給鄉親。

漸漸地,張紅宇老家臺江施洞鎮苗繡的名聲,像美酒的醇香一樣飄到了世外,很多藏家循著“酒香”找到了施洞。貴州的山區公路讓人望而生畏,即便現在,從臺江縣到施洞鎮,汽車也要在塵土飛揚如同濃霧般的鄉村公路上顛簸1個多小時,18年前的交通狀況一定更加糟糕,但仍有一些執著的買家不遠萬里奔向大山。

最早到苗族村寨里搜尋苗服的幾乎都是臺灣人,正是他們把華美的苗服介紹到世界各地,引得各國收藏家紛至沓來。封閉的苗族村寨里,沒有多少人知道苗服已經受到追捧,身價開始飆升,他們賣掉家里的舊衣服,只是為了貼補家用。“一套上百年歷史的苗族服裝,圖案精美,農民開價只要100元。”而對于貧困山區的苗族農民來說,自家的舊衣服居然能賣到100元,幾乎已經是天上掉下來的橫財了。

苗服在收藏者圈中名氣越來越大,交通不便和語言障礙,讓張紅宇這樣的本族收購者獲得了機會。如果貴陽商人從張紅宇手中以三五百元的價格買走一套衣服,張紅宇的中介費是一二百元。張紅宇由此掘到了自己的第一桶金。

有了幾千元本錢,張紅宇開始自己擺攤銷售苗服。1994年,張紅宇的地攤擺到了凱里市營盤坡賓館的門口,“每天像上班一樣,早上八點擺攤,晚上七八點才收攤”。這里是外國來賓集中的地方,服飾地攤市場已經有了相當的規模。

每個月,張紅宇用半個月時間走鄉串寨收購苗服,另外半個月回凱里擺地攤。比起五六年前,苗服的價格已經差不多翻了10倍,加上收購者越來越多,農民出售自家苗服的價格也水漲船高,一套上百年的好苗服,需要2000元左右才能收到。張紅宇至今還記得,她曾經從鄉下以900元收到一套苗服,轉手的價格是4500元。

收藏圈

經過朋友介紹,1996年,張紅宇去北京“發展”。她在潘家園古玩市場繼續擺地攤,北京古玩城里還有她的一家小店。但事實上,張紅宇的“生意”并不在地攤和小店里,那里不過擺些不太值錢的“小東西”,她留在北京,是為了方便與大主顧聯絡交易。好苗服越來越難買到,收藏愛好者們都要仰仗張紅宇這個“老江湖”,希望能從她手里買到“好東西”。

接下來的這10年,張紅宇親身經歷了苗服市價的狂飆。她對記者說,當年3000元一套的苗服,如果留到現在,要值十幾萬。張紅宇指著墻上一套苗服說,這套1996年收來的苗服,收購價是1萬多元,現在有人開價7萬,她沒舍得賣。

劉正花遞給記者的名片上,印著她身穿苗族盛裝的照片,名片第一行字是:“北京潘家園舊貨市場3區貴州苗族工藝”,名片上有手機號碼和一個北京的小靈通號碼。雖然是張紅宇的“后輩”,但劉正花的普通話比張紅宇流利得多,也健談,臉上總是笑盈盈的。

在凱里市金泉湖公園外的“民族工藝品市場”上,劉正花轉了兩個多小時,卻一樣也沒買,只在自己弟弟的攤子上拿了一件苗族上衣,準備帶到北京去幫弟弟代賣,劉正花說:“沒有看得上的東西。”她每隔幾個月就要回貴州一段時間,到鄉下或者凱里的市場上收購貨物。

在北京潘家園舊貨市場,劉正花的老鄉有100多人,大家都賣苗族服飾。劉正花夫妻倆在北京做生意已經七八年,生活依然簡樸。兩口子住在離潘家園不遠的十里河,老鄉們在一起租住廉價的房子,既有人交流,也保證了安全。每個星期,劉正花雇一輛人力三輪車,把貨物從十里河的家拉到潘家園,每次運費是8元。

和張紅宇一樣,劉正花并不靠潘家園的地攤賺錢,而是在潘家園結識買家。“一對美國夫婦在潘家園認識了我,他們很喜歡苗族刺繡。過了一段時間他們又來了,送了我一大包巧克力,約了一個時間讓我去賓館,我帶了很多衣服、繡片過去,后來他買走了很多很好的圍腰。”劉正花說,很多生意就是靠這樣口口相傳的私人關系做成功的。

“到北京一定要到我潘家園的攤子上來哦。”劉正花熱情地邀請了記者很多次,不放過任何潛在的主顧。記者說看不懂苗服,她熟練地回答:“不懂沒關系,慢慢就懂了,你有朋友喜歡,也可以介紹過來。”

做苗服生意的人越來越多,好的苗服越來越難收到,劉正花說現在生意比過去難做多了,“開始做生意的時候,不認識人,賣不出去,等認識人的時候,又收不到衣服了。”劉正花只恨自己起步晚了一點。

劉正花和張紅宇都是施洞鎮人,實際上,市場上活躍的苗服收購者,多半來自施洞。長江支流清水江從施洞鎮流過,自古施洞就是客商云集、集市繁榮的交通樞紐,安居于此的苗族人,也比深山僻壤的苗族人更加開放,更早地學會了經商之道。施洞苗族的刺繡花色鮮艷、紋樣繁多,也讓施洞人得到了近水樓臺的便利。

留守在凱里的施洞商人,多半在金泉湖民族工藝品市場上擁有自己的攤位,他們向游客出售繡片、背兒帶、苗族服裝,有的繡片是新做的,特意做舊,冒充古老繡品叫個高價,普通的游客難辨真假。真正年代久遠的精美苗服,被定期回凱里的商人買走帶到北京、上海,再由他們賣給識貨的藏家。

劉正花現在不會有太多時間到村寨里去收衣服,她要依靠熟悉的收購者,作為她的供貨來源。劉珍妹一家也是施洞人,七兄妹如今都在做收購生意,他們去鄉下收衣服,凡是手工制作、沒有破損的衣服、繡片通通買回來。收來的衣服一部分擺在自己家開在凱里的商店出售,一部分供應給像劉正花一樣的商人。

劉珍妹每天一邊看商店,一邊跟著鄰近商店會刺繡的大姐學繡花,她現在還只會簡單的平繡,工藝復雜的破線繡、馬尾繡她都還不會。繡片拿在手上,劉珍妹神情專注,但和她的長輩們相比,這專注中包含的情感已經不一樣了——長輩們繡的是嫁衣、是傳家寶貝,劉珍妹繡的是商品,不久就要被賣掉。-

苗繡:把歷史穿在身上

苗族服裝是“化石”,可以窺見漢代中原服飾的影子。這個沒有文字的民族,用針當筆、用彩線為墨,把幾百年的苦難和遷徙的坎坷道路繡在衣裙上。

當“外人”被苗族刺繡折服,苗繡又被賦予更多的價值,那些本能的對歷史的記錄,如今變成了可以用金錢衡量的美。

“中國也有高級服裝”

“苗族服裝為何有如此魅力?”這是讓韋榮慧感興趣的問題。

韋榮慧是中央民族博物館副館長,成長于貴州黔東南州的苗族人。“我接觸了很多收藏中國少數民族服裝的人,很多人一開始收藏各個民族的服裝,到后來就只收藏苗族服裝。所有被收藏的民族服裝中,苗族服裝被收藏的數量是最大的。”

為了解答心中的疑惑,韋榮慧常常詢問收藏者們喜歡苗服的原因。給出的答案五花八門,“有人說,這是看了讓人流淚的服裝,有人說它有一種讓人溫暖的感覺,有人說從苗族的刺繡里,能看到一種達觀的人生態度”。

一名叫做佐藤俊彥的日本收藏者對記者說,他喜歡苗族服裝,因為“苗族刺繡最精美”,“沒有兩個繡花是一模一樣的”。在北京工作的佐藤說,他在1996年第一次到貴州旅游時見到苗族刺繡,一見鐘情,如今每年都要去貴州,民族服飾市場是每次必去的地方。

苗族服裝上的刺繡,是收藏者熱衷苗服的原因。“很多民族服裝,只能得到收藏家、博物館和研究人員的關注,只有苗族服裝,得到了最廣泛的喜愛,不管是專業收藏者還是普通人,都會喜歡上苗服上的刺繡。”說起自己民族的服飾工藝,韋榮慧非常自豪。

苗繡種類的繁多和工藝的精美,讓其他的刺繡種類望塵莫及。在中國四大刺繡中,苗繡的工藝種類超過20種,挑繡、縐繡、疊繡等都是其他刺繡中沒有的技藝。“有一種‘雙針鎖’的工藝,起源于漢代,這種繡法現在已經很難看到,但在苗繡中保存了下來。”

苗服做工的精致也讓藏家們愛不釋手,“破線繡”是把一根絲線破為數根,苗族女人用比發絲還細的絲線刺繡,一張繡片常常要花去幾個月的時間。韋榮慧介紹說,苗族服飾在巴黎展示時,法國高級服裝工會主席戈巴克對苗繡贊不絕口,他說:“我們過去認為中國沒有高級服裝的歷史,但在少數民族服裝,特別是苗族服裝中,我看到了。”

讓人著迷的還有苗族刺繡的紋樣。中央民族博物館里,收藏著一套“龍船衣”,這套衣服上的刺繡,描繪了苗族最熱鬧的龍船節的場景,熱火朝天的龍舟賽躍然衣上。苗族刺繡不僅記錄節日、圖騰和英雄,還記載著苗族幾百年遷徙的歷史,在很多苗族刺繡圖案中,都有水波狀的花紋,苗族用這樣的符號表示他們的祖先曾經跋山涉水,渡過長江、黃河,最后才來到西南。

苗族人超群的想象能力,可以在刺繡中窺見一斑。苗繡中經常出現的蝴蝶圖案,是苗族人傳頌的圖騰——“蝴蝶媽媽”。一棵楓樹的樹心生出一只蝴蝶,蝴蝶與水田中的水泡相戀,蝴蝶生出12個蛋,這12個蛋演化成自然萬物和苗族人的祖先。苗族人相信,“蝴蝶媽媽”是所有苗族人共同的祖先。

黔東南,是蝶紋造型種類最多的地區。僅在施洞鎮,蝴蝶的造型就有好幾種,有人面人身蝶翅的,也有人面人手人足,背后長出翅膀,像西方天使造型的。還有一些幾何圖形的刺繡,用非常抽象的線條代表蝴蝶,用來裝飾衣服的衽邊和褲腳。

“苗族刺繡的用色也是獨一無二的大膽,他們用紅配綠、紫配綠、紫配黑,我們通常認為很俗的色彩搭配,在苗繡中被大膽地使用,達到了夸張的效果,他們用來一點也不俗。”韋榮慧說。鮮艷的色彩和多姿多彩的紋樣,正是苗繡吸引人們的地方。

“苗族人對織繡染藝術的感悟得之于當年高度發達的農業文明。或許可以說,苗族服飾藝術的精美與繁榮,非其他民族可以比肩。”北京服裝學院民族服飾博物館館長楊源這樣評價苗族服裝。

衣裳不只是衣裳

姜文英今年53歲,她家的墻上有一張姜文英母親身穿苗族盛裝的照片,前襟和袖筒上繡著鮮艷的花紋,褲管也用刺繡裝飾著。施洞苗族最喜歡的“機織布”是深褐色的,與五彩刺繡搭配,顯得雍容而穩重。

母親身上這套盛裝,是外婆的外婆給外婆出嫁做的,后來,外婆把它傳給姜文英的母親,現在,母親又把它送給了姜文英。姜文英對這套傳家寶很得意,她說,像這樣做工精細、刺繡精美、歷史久遠的苗族盛裝,現在已經很難見到了。

我請求看一看姜文英的傳家寶,她很堅決地搖了搖頭,說只有節日、祭祀的時候,才會拿出來。姜文英沒有女兒,兒媳們跟著她學刺繡學得不錯,至于傳家盛裝是否會傳給其中一個兒媳,姜文英還沒決定。

沒有一個民族像苗族這樣,把婦女的服裝看得如此重要和神圣,苗族女人一生中用于縫紉、刺繡的時間之多,大概也沒有其他民族的女人可以相比。根據1957年的調查,在貴州省臺江縣施洞地區,縫制一套一等盛裝,需要用427天,縫制一套二等盛裝,需要337天。一名苗族婦女需要的不止一套盛裝,女人有了孩子,背小孩用的背帶更是要花費大量的時間。正因為背帶上的刺繡鮮艷精美,在今天,苗族背帶是很多游客和收藏者最鐘情的苗族服飾之一。

姜文英聽長輩說,自己的家族是幾百年前從陜西遷徙到貴州的,她現在縫制的衣服款式和刺繡的樣式,與幾百年前先輩中女人的服飾并沒有太大的差別。

出嫁時,姜文英穿著與母親的嫁衣同樣款式的盛裝出門。當漢族服飾經歷了一次次翻天覆地的巨大變化時,苗族服裝卻堅強地固守著,幾百年來沒有改變。

很多研究苗族服飾的人困惑于苗族服飾歷代不變的原因,一個被認同的原因是,這個曾經經歷太多苦難的民族,在被迫離開中原遷徙西南的過程中,靠統一的服飾來強調民族的團結,并保持自己民族的傳統和文化。

服裝在苗服婚姻中扮演著極其重要的角色,是它維系著這個民族的傳統,正因如此,苗族女人才會窮盡一生的精力來制作衣裳。在苗族內部,有無數個“婚姻集團”,同一個“婚姻集團”內的男女才能通婚,辨別“婚姻集團”的標志,就是服裝。

每年農歷的三月十五日,是臺江縣施洞苗族最隆重的節日,當地人叫“姊妹節”。苗族男女穿著盛裝,從四面八方聚到一起,唱歌、喝酒,尋找自己傾心的對象。苗族小伙子只要看到姑娘衣裳的款式和自己母親一樣,就知道姑娘是自己可以挑選的結婚對象,如果款式不同,就不能上前求愛了。

如果不是苗族人固執地保留著對制作精美服裝的熱情,也許,這個民族的風俗和傳統,早就在遷徙中被外族的影響所淹沒。反過來,苗族的風俗也捍衛了苗服制作代代相傳。

苗族婚俗中,女孩結婚后的當天或者幾天后,就回到自己娘家“坐家”,“坐家”時間可能是幾個月,也可能是一兩年。“坐家”幾乎是苗族少婦專門用于刺繡的時間,在“坐家”的日子里,新娘能夠得到娘家人特殊的照顧,她不用從事太多的家務和勞作,有更多的時間專心刺繡,給自己制作盛裝,也給將來的孩子縫制背帶、衣帽。

衣裙上的歷史

在游人們來到施洞鎮之前,每一個苗族家庭都按部就班地過日子,男人下田耕作,女人操持家務、繡花做衣。女兒照著母親教授的花樣學繡花,母親教龍,就繡龍;母親教蝴蝶,就繡蝴蝶。母親為女兒繡嫁衣,等女兒有了女兒,女兒就會為自己的女兒繡嫁衣。

為什么每一代制作的服飾款式都幾乎相同?繡花的圖案為什么基本不變?那些艷麗的圖案代表什么意思?就像家家都要淘米做飯一樣,女人學刺繡,做衣服,在苗族人眼中是不需要探究起因的生活本身。

姜文英7歲開始跟著母親學繡花,現在她是施洞鎮有名的剪紙高手。施洞苗族最擅長的刺繡手法是“平繡”和“破線繡”,這兩種刺繡都需要先剪紙,然后按照剪紙的圖樣在布上刺繡,所以剪紙是刺繡中不可分割的重要工序,紙剪不好,花也繡不好。

一幅剪紙就是一個故事,根據剪紙繡成一張繡片,把繡片縫到苗族服裝相應的位置上,才能完成一套精美的苗服。會剪紙的人越來越少了,能像姜文英一樣剪出完整的古歌故事的人,就更少了。苗族自古沒有自己的文字,祭祀儀式中的主持人擔當了記錄歷史的重任,他們在儀式中哼唱的古歌,記載了苗族人對世界初始的猜測,對遷徙歷程的記憶,和他們信仰的天地鬼神。苗族刺繡將無形的古歌,繡在衣服上,一幅繡片一個片斷,連在一起,就是苗族人的歷史記憶。

姜文英剪古歌從來沒有模板,故事和圖形都在她的腦子里,一首古歌,最少要剪30幅剪紙。姜文英拿出一幅剪紙,講的是鑄造日月的故事。畫面里兩個人圍著一個火爐揮舞大錘,“太陽是金子造的,月亮是銀子造的,鑄造的人是雄公和寶公。”姜文英用苗語講解剪紙上的故事。接下來一幅,圖樣是一個雙腿奇長的人肩挑籮筐,籮筐里裝著太陽和月亮。姜文英說,日月鑄造好了,是由一個長著九節腿和九節骨的人,用籮筐把日月挑到天上去的,從此,才有了苗族人生活的天地日月。

對萬物起源的想象,羽化成苗繡,被苗族女人穿在身上,那些屬于這個民族的故事,就這樣世代流傳下來。

苗繡是誰的

古老精致的苗服不在苗族女人的身上,也不在苗族人的箱底,而是在收藏者的展柜和服裝販子的手上。有人擔憂苗服“流失”,也有人說交易讓苗服獲得“重生”。

苗服“流失”之爭

“聽說有外國人到凱里來,我們都會很警惕。”曾祥慧說。最近這一年,曾祥慧接受了幾次新聞媒體的采訪,每次她都強調,苗族服飾的流失情況已經非常嚴重。媒體報道說:一百年后,中國人要研究苗族的服飾文化,或許要到法國的博物館來研究。