苗族“刻道”——持棒而歌(圖)

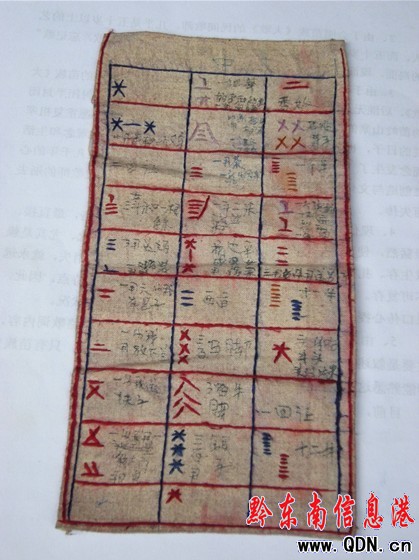

苗族刻道符號(施秉縣苗族刻道文化學(xué)會會長吳波 供圖)

唱苗族刻道歌(施秉縣苗族刻道文化學(xué)會會長吳波 供圖)

“刻道”(Kheik det)系苗語稱謂,即“刻木”或“歌棒”。主要流傳于施秉縣境內(nèi)的苗族村寨(俗稱高坡苗),是當(dāng)?shù)孛缱甯鑾熥钕矏鄣膫鹘y(tǒng)酒歌之一。同時,也是黃平、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、凱里、興仁、安龍、貞豐、翁安、福泉等縣市苗族群眾開親時演唱的一路民歌。這根古老神秘的苗族歌棒,一般以圓和方型為主,三面刻有符號,每面均為九格,計二十七格,每格以橫、豎、叉等符號,組成苗族“刻道”歌各段的主要內(nèi)容。

據(jù)史書記載,苗族俗無文字,交質(zhì)用竹木刻數(shù)等,名為“刻木”。婚嫁是“姑之女定為舅媳。倘無子,必重獻(xiàn)于舅,謂之外甥錢,否則,終身不得嫁或招少年往來”(清乾隆《鎮(zhèn)遠(yuǎn)府志》。“刻木示信,猶存古風(fēng)。”(《貴州志略》)。從苗族“刻道”符號的整體內(nèi)容來看,反映的是苗族母系氏族過渡到父系氏族之后所出現(xiàn)的舅權(quán)制度,系統(tǒng)地反映了古代苗族婚姻的起源。

苗族“刻道”的內(nèi)容主要是“刻木歌”。“刻道”是苗族十二路酒歌(“開親歌”)中的核心,在“開親歌”中,“刻道”又是最為復(fù)雜的部分,這根奇妙的歌棒記載了苗族最古老的文字符號,覆蓋了“開親歌”的基本構(gòu)架。為此,苗族先人就用刻木記事的方式,把舅權(quán)制度索取聘禮的符號刻在這根約一尺的木棒上,作為實物依據(jù)和憑證。

總之,苗族“刻道”忠實地反映和記錄古代苗族“姑親舅霸”的歷史軌跡,是一種記載苗族古代社會的一部婚姻史詩。

二00六年六月,苗族“刻道”被國務(wù)院公布為首批國家級非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作名錄。(張鴻)