首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

丹寨縣老縣城全景

縣城老街

興泉路工程竣工

如今的興泉路

丹寨縣新式住宅樓

丹寨縣行政中心

龍泉大道

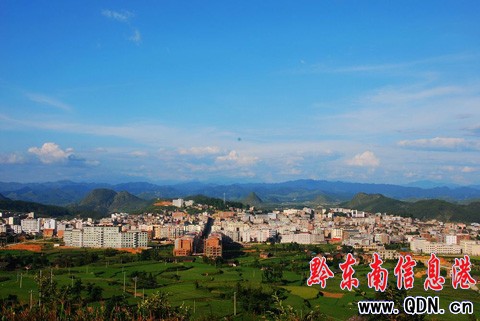

2009年丹寨縣城全景

本港訊 (特約記者 黃曉海 攝影報道)丹寨縣位于貴州省東南部、黔東南苗族侗族自治州西部,國土面積940平方公里,居住著苗、漢、水、布依、侗、彝等各族人民,在漫長的60年中,與新中國一道同呼吸,共命運,歷盡滄桑,創造了輝煌。

1949年中國人民解放軍揮師南下貴州,于12月4日解放了丹寨縣城,1950年9月20日,丹寨縣全境贏得了徹底解放,各族人民擺脫了套在身上的枷鎖,積極投身社會主義建設。12月29日,召開丹寨縣少數民族代表會議,籌備成立丹寨縣各族民主聯合政府。1951年6月25日,丹寨縣各族民主聯合政府正式成立,苗族代表潘德修當選為副縣長。1952年12月7日,成立丹寨苗族自治區,苗族代表王德安當選為自治區人民政府縣長。1955年4月26日,丹寨苗族自治區更稱為丹寨苗族自治縣。從此,丹寨縣的各族人民政治上得到了徹底的解放,在黨的民族政策光輝照耀下,闊步進行轟轟烈烈的社會主義建設。

1950年2月,過境丹寨的321國道順利恢復通車。1958年,始修筑鴨(凱里鴨塘)興(丹寨興仁)公路,1960年中旬正式通車。這是丹寨通往州府駐地的第一條公路。

改革開放后,農村公路建設力度不斷加大,村寨公路四通八達,交通便利,通車率達90%以上,目前全縣僅有5個村未通公路。如今,丹寨至雷山的縣際公路已經開通,過境丹寨的廈蓉高速公路正在修建之中,凱里至丹寨的高速公路也即將動工修建,丹寨的地理交通區位優勢日益凸現。

1959年冬,縣人民政府啟動修建丹寨水庫,1978年2月建成大壩主體工程,1980年水庫總體工程全面竣工,總庫容量可蓄水450萬立方米,可供灌溉農田11910畝。這是國家投資修建的丹寨最大的第一座水庫。隨著農村經濟體制改革不斷深化,野鴨塘水庫、天星橋水庫、烏朗山水庫、興仁水庫、排專水庫、長沖水庫、泉山水庫等水利設施陸續建成,為確保奪取農業豐收夯實了基礎。

1953年,丹寨制米廠采用汽車引擎發電機發電(安裝兩組共74.6千瓦),白天加工糧食,晚上供縣機關照明,開創了丹寨用電生產和照明的先例。次年,丹寨汞礦建成100千瓦的水力發電站,供廠區生產和照明。這是我縣第一座水力發電站。1984年7月,開通了國家電網。1999年,國家電網實現了村村通,徹底結束了我縣農村無電生產和照明的歷史。

1998年丹寨縣按計劃提前一年實現了基本越過溫飽線的目標。在確保糧食生產的同時,大力發展綠色產業,相繼建成了金鐘茶場、牛角山茶園、烏仲茶葉基地、金瓜洞茶葉基地、白元茶葉基地、竹留茶園、長青茶場等八大綠色茶園,創建了“貓鼻嶺”牌韭菜根食品系列產品、“黔丹”牌硒鋅香米和茶系列產品。丹寨因此而榮獲中國特產之鄉推薦暨宣傳活動組委會授予中國硒米之鄉、中國富硒鋅茶葉之鄉稱號。

丹寨解放后,教育如雨后春筍層出不窮,一年比一年有了新的提高。“兩基”教育中,1995年實現了基本普及“六年義務教育”,2003年實現了基本普及“九年義務教育”和基本掃除青壯年文盲目標,通過了省級檢查。2008年,啟動了教育崛起工程。2009年6月,我縣的“兩基”教育基本達到了“兩基”目標,通過了國家檢查。

隨著現代文明程度不斷提升,城市建設和新農村建設也取得了舉世矚目的成就。縣城由原來狹窄的一條長街,變成了振興路、國土路、湖南街、富民路、興泉路、龍泉大道、建設東路、南路、北路、西路、民族街、休閑街等一條條寬敞明亮、清爽潔凈、熱市繁華的商業街和休閑路。縣城面積由0.8公里拓展到了現在的3.5公里,城中林立著一棟棟嶄新的高樓大廈,蘊含著民族文化元素的錦雞文化廣場屹立在世人眼前。興仁、排調、揚武、長青、南皋、雅灰等一座座集鎮也煥發了新裝,成為了商賈云集的重要場所。

新農村建設也在突飛猛進,民居在保留傳統建筑的基礎上煥發了新裝,亮化工程正在緊羅密鼓地進行,村寨道路基本實現了水泥硬化,幾乎村村都建有農民文化家園,電燈、電話、手機、電視、冰箱、汽車步入了農家,農民看病難的問題已得到了基本解決,廣大農村呈現了“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的新農村風貌。1997年,古老的村寨——老八寨村榮獲了中共貴州省委、省人民政府授予“小康村”稱號;2005年,興仁鎮中營村榮獲全國文明村寨稱號;2008年,排調鎮劉家寨村榮獲全省新農村建設“十佳鄉村”稱號,龍泉鎮卡拉村被評為貴州省省級文明村寨。如今,現代文明的景象在城鄉逐步凸現。

60年來,丹寨縣不斷弘揚民族優秀傳統文化,發展先進文化。特別是改革開放以來,挖掘、整理、申報和保護民族文化成績顯著。原生態舞蹈苗族錦雞舞、石橋古法造紙技藝、苗族蠟染技藝、苗族經典《賈》、苗族芒筒蘆笙祭祀樂舞、苗年、苗族嘎鬧服飾藝術等七項非物質文化遺產被列入國家級非物質文化遺產名錄,苗族歷法、苗族百鳥衣服飾藝術等十二項非物質文化遺產被列入省級非物質文化遺產保護名錄,排調鎮的麻鳥、雅灰鄉的送隴、龍泉鎮的排牙、卡拉、揚武鄉的排莫、南皋鄉的石橋分別被省人民政府命名為錦雞舞文化藝術之鄉、給哈舞文化藝術之鄉、芒筒蘆笙文化藝術之鄉、鳥籠編制文化藝術之鄉、蠟染文化藝術之鄉和古法造紙文化藝術之鄉等省級民間文化藝術之鄉。以錦雞舞為代表的原生態舞蹈榮獲2007“多彩貴州”舞蹈大賽原生態舞蹈金黔獎和最佳人氣獎以及2009年中國非物質文化遺產節全國傳統舞蹈展演金獎,苗族芒筒蘆笙祭祀樂舞榮獲2009年“‘中天城杯’多彩貴州舞蹈大賽”原生態類總決賽最高獎——金黔獎。

縱觀60年來的丹寨,無論是政治、經濟、社會,或是人民生產生活都發生了翻天覆地的變化。農民人均純收入由解放初期不到 100元,發展到以每年100元的速度在遞增,2008年達到了2441元。目前,全縣100%的村寨用電實現了城鄉同網同價;100%的行政村通了廣播電視,廣播電視人口覆蓋率達95%以上;80%以上行政村通了程控電話,移動通訊基站已覆蓋全縣各村寨;五分之四以上的行政村通了公路;五分之三以上的行政村用上了自來水。縣城建設日新月異,初具規模,總體規劃面積由1992年前的2.7平方公里增加到現在的8.9平方公里,增加了230%;城區面積由0.7平方公里增加到3.5平方公里,增加了400%。目前,縣城詳細規劃覆蓋率達58.6%,新改擴建城鎮主干道20多條總長16.28公里,新建各類房屋25.6萬平方米、農貿市場31048平方米,全縣城鎮化水平從2000年的9.2%提高到現在的14.2%,城區道路照明完好率達90%以上,整潔率達95%,綠化率達31.7%,燃(電)氣率達70%。

丹寨的“路變寬了,樓變高了,城變靚了,……”這是原任省長石秀詩10多次深入丹寨調研后感受丹寨縣發展變化所講的親切話語。

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。