首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

趙華甫,男,1969年10月生,是一位淳樸的畬族漢子。他1988年參加民辦教師以來,始終懷著一顆對黨和祖國無限熱愛、對黨的教育事業無限忠誠之心而追求著,奮斗著:從一位民辦教師轉正成為一名光榮的人民教師;從一名普通教師成為一名優秀的學校領導者;從一名普通的文化人成為畬族文化的“土專家”。每走一步,每邁上一道臺階都凝結了他的心血與智慧。

趙華甫自從踏入三尺講臺后深知:文化是一個民族的血液,是一個民族的靈魂,是一個民族在長期生活中總結出的認知世界的智慧結晶。文化存,則民族存;文化亡,則民族亡。

隨著社會的發展進步,眼看村里的畬族同胞穿著打扮、生活方式等在一天天的“漢化”,畬族的一些特色文化也隨之陷入流失的“境地”。他想,作為六堡村畬族女校的一名校長,有責任、有義務將畬族文化在畬族子女中傳承下來。

由于畬族有語言無文字,過去的歷史主要以口頭傳說,能在文獻資料里能查找的更是少之又少,這給他在學生中傳承畬族文化帶來了困難。因此,從2005年起,他一邊認真教書育人,一邊擔起了畬族文化“拾荒者”的重任。于是,利用難得的節假日,進村入戶采訪、收集珍貴的畬族民間資料。那時村里沒有通公路,全靠兩條腿翻山越嶺尋訪七八十歲的畬族老人。有時在路上,渴了喝口山泉水;餓了啃點干糧充饑。只要聽說村里某人知道某個畬族故事或者某個畬族傳說,他都要親自去尋根問底。

當時學校條件不算好,整個學校只有一臺電腦。白天為了不占用老師們用電腦的時間,趙華甫只得長期利用晚上在電腦里把村里老人口述的東西進行整理,并作好分類,匯編成鄉土教材,在學生中傳承。

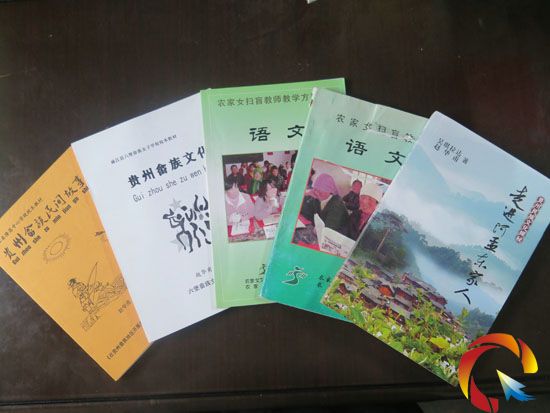

在“兩基”攻堅掃盲期間,趙華甫為北京農家女雜志社編寫《農家女掃盲教師教學方法手冊·語文》,參與農家女編寫的掃盲教材《語文》在甘肅、寧夏、貴州、云南等11個省70多個縣使用。

2006年、2008年,在縣文化部門的幫助下,趙華甫收集整理的畬族粑槽舞、鳳凰裝等畬族特色文化分別列入了省級非物質文化遺產保護名錄。

轉眼10年過去了,趙華甫在畬族文化收集整理、研究上創下了“奇跡”,先后寫出了《六堡畬族史料研究》、《貴州畬族文化》、《走進阿孟東家人》(與他人合著)、《貴州畬族民間故事》等畬族文化研究文集,共計35萬字。在繁重的工作之余,他還擠出時間寫了16篇民族教育論文和教育隨筆,有的發表在報紙上,有的在省、州各級評比中獲一、二等獎。另外,他寫了《六堡畬拳》、《我們村的人和事》、《趕場》等60多篇近20萬字涉及畬族文化的文稿正編輯等待出書。其中,《六堡畬拳》收入中國作家協會編的《新時期中國少數民族文學作品選集》(畬族卷)一書。

特別是趙華甫與他人合著的《走進阿孟東家人》一書,于2012年由中國文聯出版社正式出版發行后,被新華網報道稱“填補了研究貴州畬族文化的空白”。

2012年3月,六堡村畬族女子學校撤并到了隆昌中心學校,趙華甫隨之來到這所學校任副校長,分管寄宿學生管理和校園文化建設工作。他除了做好學生食宿的繁瑣工作外,還擔任了一、二年級的地方課教學,并積極配合學校抓好校園文化建設工作,利用他收集整理的珍貴畬族圖文資料和研究成果建成了獨具民族特色的畬族文化樓道,并以鄉村少年宮為平臺,將畬族粑槽舞、畬族武術、畬族刺繡、畬族民歌等引進校園,并且民族文化活動開展得紅紅火火,贏來了各地同行、專家學者前來參觀考察。隆昌中心學校因校園文化建設成績突出,被列為“全州民族文化進校園項目學校”,2013年初被省教育廳評為“優秀文化進校園一等獎”。

梅花香自苦寒來。趙華甫取得的成績得到了各級黨委、政府和社會的肯定。2013年9月,他被縣委、縣人民政府評為“全縣先進教育工作者”,11月被北京桂馨基金會評為“桂馨·南懷瑾鄉村教師獎”(全國15人),12月被省委、省政府評為“民族團結進步模范個人”,12月30日被貴州民族報評為該報“2013年十大新聞人物”;2014年1月,當選隆昌小學黨支部書記,2014年7月獲得鎮級“優秀黨務工作者”,9月獲國務院授予“全國民族團結進步模范個人”稱號。(彭德華)