首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

本報9月24日推出影像專版《南明河之下》后,軌道1號線在南明河下的施工進展引起眾多讀者的關注。據悉, 1號線中山路站至人民廣場站區間全長約719米,下穿南明河段,區間單洞馬蹄形斷面結構;右線下穿長度約190米,左線下穿長度約240米。

“最大的難度,就是防止滲水。”貴陽市軌道公司相關負責人介紹,在設計方面,安排在距離河邊還有30米遠的地方開始進行帷幕注漿,穿過南明河后30米也進行帷幕注漿,確保了穿越過程中的萬無一失;施工方面,施工單位嚴格按照設計圖紙要求的孔徑、孔深、漿液配比、注漿壓力值的控制等相關參數進行施工,并在施工結束后通過打設檢查孔、取芯工作來查看注漿效果,如發現注漿效果不滿足設計要求,則重新注漿、直至達到預定效果為止。

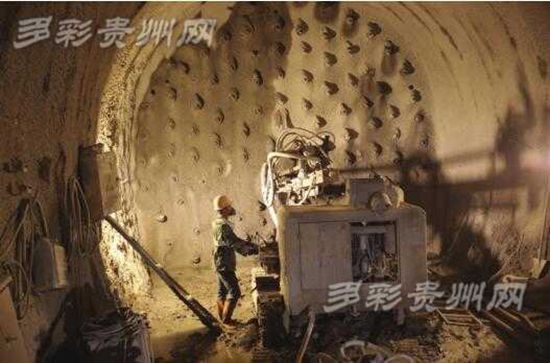

“施工時,就是在即將掘進的掌子面上標注111個點位,用鉆機按不同的角度鉆孔,有的伸向隧道正前方,有的伸向隧道外側4米,長度根據不同的方向從9.1米到25.6米,然后高壓注入水泥水玻璃雙液漿,水泥與水玻璃的混合液兩分鐘就可凝固,之后形成一個直徑15.28米,長25.6米強大的柱狀阻水層。 ” 施工方項目總工韓永樂告訴貴州都市報記者,這時掌子面就變成了一道密實的阻水墻,然后用懸臂掘進機來挖掘這面特殊的阻水墻,但又不能全部開挖,前方留下5米。這樣,開完出隧道模樣后,在隧道的外側和前方就留下了一個厚度在4到5米的阻水“腔體”, 然后用傳統施工方式,經過開挖、初支噴射混凝土工作形成一個外側阻水內側堅固的隧道。

完成這樣一個施工循環以后,在原來預留的5米阻水墻的基礎上,再鉆111個孔,再注漿,再開挖,再支護,不斷循環。每次循環可以推進20米,一次循環要花25天。“正常情況下,南明河下的隧道每天可以推進0.9米。240米下穿南明河就需9個月時間。”韓永樂說。

“在隧道掘進過程中,采用先進的懸臂掘進機冷開挖方式施工,代替了原爆破施工的工藝,減小因震動對拱頂至南明河河底部分地層產生的擾動,確保開挖過程中的安全。” 貴陽軌道公司相關負責人介紹,在監理方面,對于下穿南明河地段采用的全斷面帷幕注漿施工工藝,進行24小時旁站監督,并監督最終注漿檢查效果,直至達到設計要求才允許施工單位進行下一道工序。此外,出于方便施工考慮,在1號線下穿南明河的施工中,專家們選擇了水量相對較小的枯水期施工。

目前, 1號線下穿南明河工程在一中橋段左洞已經推進30多米,右洞推進了42米。人民廣場站到火車站區間靠近青云路段的下穿工作也即將展開。(孟又新 沈麗瓊)

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。