首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

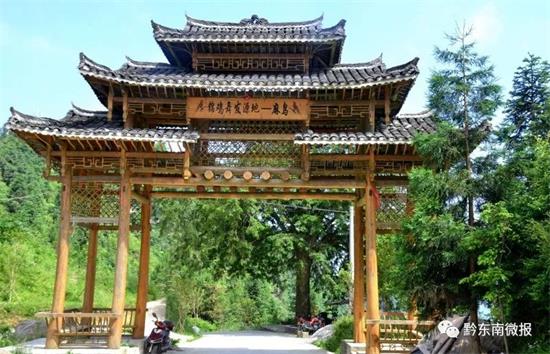

6月15日,經過3個多小時的奔波,丹寨縣排調鎮麻鳥村呈現在記者眼前。

麻鳥苗寨地處雷公山腹地,一棟棟木屋順山勢而建。寨子背靠郁郁蔥蔥的山林,寨腳梯田層層疊疊,四周是幽幽深谷。

麻鳥,森林覆蓋率為70%。放眼望去,都是蒼翠的樹木,就像置身于森林氧吧之中。這份大自然的恩賜,得益于麻鳥人對生態環境的世代傳承保護。

“麻鳥,是錦雞舞的發源地,錦雞舞是模仿錦雞動作而舞。”站在寨門旁的古紅豆杉下,63歲的老村主任余富義說起了麻鳥錦雞的故事。

他說,“麻鳥”與錦雞舞沒有直接關系,其系苗語音譯名,意為“賣鼓”。

麻鳥村最早遷入的祖先余萬沿都柳江來到這一帶,發現此地水源充足、山林豐茂,非常適宜人居。但是已有人先居住于此,并插標立界。于是,余萬將帶來的一面鼓賣掉,買下這一方土地落居,“麻鳥”因此而來。

祖先們來到這里后,才發現所攜帶的谷種已經遺失在路上。沒有種子播種,只有靠打獵、采摘野果度日,導致了這里的生態遭到了極大的破壞。

相傳,為了保持生態平衡,上天派遣一只美麗的錦雞,給麻鳥先祖們送來了一粒金燦燦的谷種,同時告誡人們:“要保護樹木,少打獵。”人們把這粒谷種種在地里,得到了一捧沉甸甸的谷子,再把谷種分發播種,這樣全村在此就能安居樂業了。

為感恩送來谷種的神鳥,聰慧的苗家婦女編織出一條條像錦雞羽毛一樣的花帶,把花帶一條一條纏在腰間,頭上插上銀飾,模仿錦雞的動作翩翩起舞。

余富義說,跳“錦雞舞”就是為感恩錦雞、感謝大自然的贈予,維護好自然生態,獲得一方安寧。

麻鳥的蘆笙場上,蘆笙曲陣陣傳來。婦女們隨著優美的蘆笙曲翩翩起舞,頭上發髻高聳,仿錦雞頭冠的銀頭飾一步一搖,百褶裙上的彩帶仿佛絢麗的錦雞羽毛,恰如一只只美麗而高貴的錦雞在舞動。

余富義:“錦雞苗族文化的原生地在麻鳥,其蜚聲海內外的苗族錦雞舞的原生態雛形就成形于斯,錦雞舞是麻鳥人世代傳承的民族文化結晶。”

而麻鳥錦雞舞呈現于世人,得益于在州歌舞團工作的麻鳥人余富文。1958年,余富文從中央民族歌舞團調入州歌舞團后,一心想把家鄉錦雞舞發揚光大,親自為錦雞舞編樂,邀吳廷杰、王文榮為其編舞。

從此,“錦雞舞”從深山走進了都市,從民間登上了大雅之堂。

二十世紀80年代后,錦雞舞被州歌舞團先后帶到意大利、匈牙利、南斯拉夫、奧地利、羅馬尼亞等國家和地區演出,它的神奇驚煞了海外藝術界,人們把它稱為——“東方的神鳥”“最原生態的芭蕾”。

1989年,州歌舞團攜“錦雞舞”赴大連參加“首屆中國民間藝術節”表演,贏得了專家學者的高度贊賞;1995年,州人民政府為《錦雞舞》節目頒發了創作一等獎;2006年,“錦雞舞”被國務院列為第一批國家級非物質文化遺產保護名錄;2007年,在“多彩貴州”舞蹈大賽上,錦雞舞摘取了比賽的最高獎項——“金黔獎”……

今天,錦雞舞不但飛出了麻鳥,飛出了苗嶺大地,還飛出了多彩貴州,舞動在中華大地上,轟動了海外,煥發出了她獨特的藝術魅力和勃勃生機。

日月輪回,斗轉星移。傳說中的神鳥錦雞已不知所蹤。然而,現代文明的種子已撒播到這里,麻鳥人跳錦雞舞和保護自然生態的傳統卻一直保留了下來,淳樸民風一如從前,古樸舞曲一成未變。

“如今外面跳的錦雞舞已被藝術化了,沒有那份古樸韻味和源于自然的感覺。”在蘆笙場邊,余富義對記者說,只有親自去跳一跳麻鳥的錦雞舞,才能真切感受到那份寄托自己對錦雞、對自然的美好情感。

如今,麻鳥的良好生態環境和優雅動人錦雞舞,吸引越來越多游客慕名而來。

當前,麻鳥正加大旅游基礎設施建設、組建錦雞舞表演隊、建設民族文化博物館等,將其打造成為“山區旅游村寨”的一張新名片。

離開了麻鳥,那份錦雞舞與自然環境相容的生態文化,讓人念念不忘。(李田清 吳國楨 劉軍)

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。