首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

學一技傍身“走江湖”

唐師傅家在農村,家里雖不是很富裕,但日子過得也還算不錯,不過在農村總是有干不完的農活兒,若是想走出農村,總得學一門手藝傍身,才能養活自己。

上個世紀六七十年代,自行車、縫紉機和手表這三大件可是當時所有人的追求。在那個年代,要買這三大件光有錢還不行,還必須得有票,而要搞到這樣的一張票可能比存上足夠的錢還困難。手表可是那個年代炙手可熱的物件兒,所以當時的修表行業也還算不錯。1981年,唐師傅15歲,開始跟著師傅學習修鐘表。

學了一年左右,1982年,唐師傅開始出去“闖江湖”,先是在遵義的道真、正安一帶“趕鄉場”,每天都背著重重的工具箱奔走于不同的鄉村“趕轉轉場”,這一轉就是近三年。

唐師傅回憶,趕場收攤還是比較早的,三點多就收攤了,但是由于班車只有一趟,即使三點鐘收攤也還是趕不上那趟車,所以就只能走路。三年來輾轉各地四處漂泊,長年在外不著家,每天都要走四五十公里,從不懼酷暑嚴寒,即使冬日下大雪也未曾間斷。

有一次,補鞋的、修表的、賣衣服的等各商販一起趕夜路,天上還飄著雪,地上早已積了厚厚的雪,便只能滑著走,最凄慘的是,夜色太黑看不見腳下的路,補鞋匠就將他補鞋用的輪胎皮點燃,照亮大家前行的路。“那是我記憶中最辛苦的一晚,走著走著遇到一個小坎子,一個不注意就滑下去了,那一次趕夜路是非常深刻的。”唐師傅說。

趕鄉場久了,年輕的唐師傅也想出去見見世面,1985年又輾轉去了陜西,最后經一個朋友介紹,于1986年來到凱里,之后就一直定居在此。

兜兜轉轉十幾年,老手藝始終忘不了

唐師傅初到凱里,每日身背一個修表工具箱,在二商場擺起了小攤。二商場的小攤擺了四五年,后來又開始去“趕場”,下司、掛丁、208廠、凱旋廠、化肥廠等各地各廠,最遠的去過劍河。

到了一九九幾年,唐師傅在大十字租了一個門面開了一家鐘表店開始賣手表。隨著科技的進步,通訊迅速發展起來,大哥大之后又出現了科機,后來又有了小靈通,直至現在的手機,唐師傅的鐘表店因手機的出現受到了沖擊,需要和使用鐘表的人大量減少,鐘表店只開了四五年就關了。

2000年以后,修建了東方大廈,唐師傅就在東方大廈擺了一個固定的攤位,不久后在大十字地下商場還開過服裝店,服裝業競爭力越來越大,生意難做,服裝店開了六七年也關了。

在凱里修鐘表三十多年,凱里市以及各個縣認識唐師傅的人很多,找唐師傅修表的也大都是老熟客,他們都很信賴唐師傅,每次都會拿到唐師傅這來修。有時候唐師傅不在鐘表攤,又不放心拿給其他師傅修,就電話聯系,問唐師傅“手表壞了幫我修一下你在不在攤上?”之后就等唐師傅什么時候去修表攤了再拿表去修。

唐師傅告訴記者,前些年生意不好,是修表行業的低迷時期,而現在修表攤生意也不是很好,也只是能維持基本的生活而已。“這個技術不是一下子就忘得了的,既然會這一門手藝呢,只能說有一口飯吃就行,不必奢求其他。”

“修表,首先得講誠信。不管是老年人還是小孩子來修表,都要一視同仁,不能亂收費坑別人,如果你沒有信譽,下次別人就不會再相信你了,群眾的口碑是很重要的。”唐師傅對記者說道。

從前的修表技術才是真技術

每天早上九點,唐師傅來到東方大廈的修表攤,開始一天的工作,直到晚上八九點才收工回家。

手表修理收費是按照手表的價值來衡定的,價格昂貴的手表零件也相對較貴,所以修理收費也就貴一些,還有手表的電池質量也分不同等級有不同的價格。

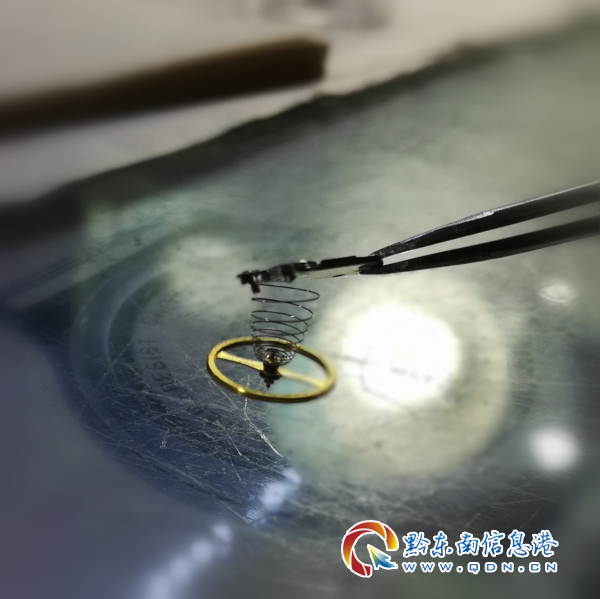

你別看唐師傅的這小攤小,這柜子中可裝有上百種修表工具呢!手表里的零件很精細繁多,每個零件壞了手表都有不同的表現,手表壞了的原因是很多的,零件壞了就換零件,需要什么零件直接微信聯系廣州那邊的廠家配好貨快遞郵寄發貨就搞定了。

若是手表不小心上了磁,時間就走得不精準了,就要用專門的退磁器退磁。表耳磨損斷了是最常見的問題,手表摔壞了最常見的就是齒輪壞了和鏡面碎了,手表進水了就要進行清洗、加油,做保養。

有著近四十年修表經驗的唐師傅也有拿不準的時候,因為有很多唐師傅還有很多沒見過的手表,有的手表構造太過復雜了,唐師傅也不敢輕易拆卸,擔心無法還原;還有很多手表是沒有配件只有機芯,無法修理只能重裝機芯。

有人拿手表來修時,首先要詢問手表有沒有摔過,沒有摔過問題就不大,摔過就要先拆開檢查。有的人不愛護手表,平時不保養直到手表壞了才拿來修,而有的人愛護手表、經常做保養,戴幾十年都不會壞。

從前修手表,在缺少配件的情況下,就得用銼子慢慢的將零件磨出來,最常做的修表工作就是“栽尖、補齒、理油絲”。手表的某個小齒輪上的小尖子斷了就要進行“栽尖”,先用鋼絲磨鉆頭,鋼絲退火,在小齒輪中間鉆一個小孔,再用一截鋼絲插在小孔里,然后上焊,焊好之后又再磨,把鋼絲磨成小齒輪中間原本的小尖的模樣;若是齒輪磨損缺了一個齒,就得把那個齒補上;油絲纏在一起了就要理油絲,油絲壞了就把它修好。另外,還有表把兒桿子也是純手工打磨的。唐師傅向記者介紹道。

你可能無法想象這樣的活兒如此精細是怎么做到的?記者聽著唐師傅的介紹,也發出同樣的疑問。唐師傅說:“那都是很常見的修理工作,修表那可是需要真技術的,同時修表時還要很注意,因為手表零件都很精細,修理一個地方時可能一不小心就會把其他的某個地方弄壞了,所以要格外小心。”

年過半百擔憂鐘表修理技術得不到傳承

記者來到唐師傅的鐘表修理攤時,是唐師傅的大兒子守著小攤,他告訴記者唐師傅出去轉悠了。

后來采訪時唐師傅告訴記者,他現在正將修表的手藝傳給他的大兒子。現在的年輕人并不愿意學這門手藝,會這手藝的人也越來越少,唐師傅的兒子最初也不愿意學,唐師傅也總擔心這門手藝不能繼續傳承下去,不過現在唐師傅的兒子已經轉變了觀念,目前已經跟唐師傅學了半年多了,唐師傅說:“他還不成氣候,還要慢慢學。”

每當兒子有空就來守著這小攤,而唐師傅則去豐富自己的業務生活。唐師傅熱愛運動,一年前還加入了凱里自行車協會,經常約著騎友到各處騎行,結交了不少朋友。

最初與唐師傅一起在凱里修表的師傅原本有四十幾個人,除了唐師傅之外,其他人后來全都轉行了。“這技術是丟不掉的,當然這也不是一天一月或者一年就能學會的,這是要學到老做到老,我都還有不會修理的情況,技術學到了還是要靠自己去多親身實踐了。上了50歲之后,視力就不是很好了,再做到60歲吧我就退休了,還是讓孩子再來繼續傳承這門技術。”唐師傅說。