首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

楊剛硯雕代表作:江山永固

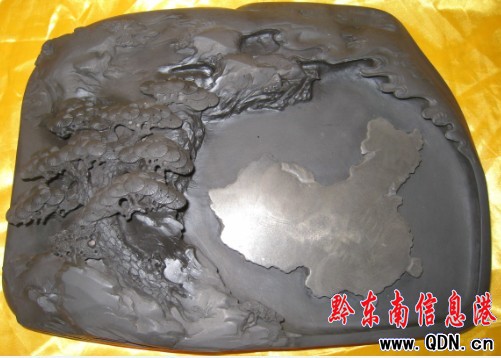

楊剛硯雕代表作:扭轉乾坤

楊剛硯雕代表作:中華神牛圖

30歲前,他已在全國各地的硯雕比賽中拿下了大小獎項30余個,當地群眾親切地稱他為“硯雕大師”。他吸納了中國眾硯雕藝之長,將有著4000多年歷史的思硯雕刻技藝濃墨重彩地向前推進了一大步,成為歷年來,多彩貴州旅游商品能工巧匠選拔大賽中引人注目的佼佼者。如今,他又積極協助當地黨委政府大力招商引資,準備創辦思州石硯文化產業園,讓思州古硯重放異彩,名揚天下,造福人民群眾。

他叫楊剛,是“中國民間思州石硯文化藝術之鄉”土生土長的岑鞏人。

(一)

楊剛,一米五幾的矮小個子,渾身透出骨感、睿智和精明。他說話的語氣風趣、幽默、輕松,滿臉陽光。談起他充滿傳奇色彩的人生故事,他始終笑著。

“我老家住在思陽鎮雙龍村春木山組,地方很偏僻。家頭兄弟多,窮老火,根本讀不起書,我是老大,父母就讓我先作貢獻。”楊剛回憶說。

1996年,一個冬日,還在上初中的楊剛,硬是被母親從教室里拉到10多公里外的縣城石硯廠當了學徒。他深深地記得那天,他和母親徒步走了將近四個小時,腳上磨起了水泡。

在頑石上練藝,是一份苦差事。進廠的前些日子,師傅們教他掄錘打硯石,一錘下去,鐵錘老是落在手指上,常常血肉模糊,疼痛難受。“和我們一起進廠的共有30幾個,3個月后,有的能一天打出3個硯臺,而我卻一個也打不出,人家就笑話我。一天,我在硯石上打下一對金魚,別人都說,像個墳堆堆。當時真是無地自容啊!”楊剛說。

學不會硯雕活,楊剛就想逃,自己偷偷跑到省城貴陽去打工。因只有初中文化,找不到輕松活;干重活,人家又嫌他個頭小。最后,身無分文的楊剛只好回老家,誰知母親還是將他拖到石硯廠去。

自從在貴陽打工碰壁后,楊剛意識到自己沒文化、沒技能,自身條件差,“要想安身立命必須得有一技之長。”從此,他明白了母親送他進石硯廠的苦心。他發狠:一定要認真學藝,別讓母親再失望。

正當他激流上進的時候,硯廠因效益不好,要大規模裁員,楊剛在被裁之列。關鍵時刻,楊剛的母親竟然從鄉里跑進城來,央求在機關上班的親戚幫忙說情,讓廠里留下楊剛。廠長被他母親的誠意所感動,再次收留了楊剛。

母親如此的執著,感動了少年楊剛的心房,他流淚了。從此,楊剛走上了礪志求藝的漫漫長途。

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。