首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網(wǎng)- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

牢記傳統(tǒng)勵斗志 典型感召激動力

——從江人武部承載傳統(tǒng)建新功

“雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越”,為使命拼搏的從江縣人民武裝部,在六十年風(fēng)雨歷程中,在新時期全面建設(shè)中,弘揚(yáng)傳統(tǒng)礪斗志,開拓進(jìn)取建新功,創(chuàng)造了無愧時代的輝煌業(yè)績,是黔山秀水人武戰(zhàn)線的一面旗幟。先后涌現(xiàn)出了受到毛澤東、鄧小平親切接見并被原昆明軍區(qū)授予“堅(jiān)強(qiáng)的無產(chǎn)階級戰(zhàn)士”榮譽(yù)稱號的原部長吳興春,以及由毛澤東親自授槍的優(yōu)秀少數(shù)民族女民兵代表梁松美等重大典型,形成了“忠誠于黨、愛軍精武、艱苦奮斗、無私奉獻(xiàn)”光榮傳統(tǒng)。近年來,官兵們以傳統(tǒng)砥礪斗志,以使命激發(fā)豪情,書寫了省軍區(qū)部隊(duì)愛黨愛軍的嶄新篇章。

從江縣人武部部分榮譽(yù)展示

“忠誠履職,愛崗敬業(yè),艱苦奮斗,傾心為民”是從江縣人武部特有的光榮傳統(tǒng)。一茬茬的英雄模范人物,在從江這片熱土上矗立了偉岸身軀,并被賦予時代內(nèi)涵,為人武部學(xué)典型、頌典型、比典型增添了不竭動力。

俯首甘為孺子牛

提到從江縣人武部,不得不提到已故的原部長吳興春。“扎根山區(qū)、艱苦奮斗,密切聯(lián)系群眾、服務(wù)苗侗人民”的吳興春精神,一直是從江人武部獨(dú)有的精神財(cái)富。

吳興春,1931年生,安徽鳳臺人。1952年至1965年,吳興春先后任從江縣貫洞區(qū)武裝部參謀,加鳩區(qū)武裝部長,縣人武部助理員,貫洞公社武裝部副部長,縣人武部科長,縣人武部副部長,縣人武部部長。吳興春長期在艱苦地區(qū),與苗、侗群眾同甘共苦,為密切群眾關(guān)系,志少數(shù)民族群眾同吃同住同勞動,努力學(xué)習(xí)苗侗語言,引導(dǎo)群眾扶犁耕田,改變刀耕火種的落后生產(chǎn)方式,被群眾譽(yù)為“苗族、侗族的好兒子”。

1953年,吳興春調(diào)到全縣最邊遠(yuǎn)、最偏僻的苗族聚居地區(qū)——加鳩去工作。吳興春像戰(zhàn)士聽到進(jìn)軍號一樣,接到命令立即背上背包,直奔加鳩。剛剛沖破封建制度枷鎖的苗族人民,仍然過著刀耕火種、結(jié)繩記事的貧窮落后生活。生產(chǎn)方式十分落后,人拉石犁,牛卻被視為“神牛”,只用來斗牛“祭祖”。落后的生產(chǎn)方式,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不適應(yīng)社會主義的發(fā)展形勢,吳興春耐心說服了群眾,訓(xùn)牛犁田,他辦起訓(xùn)牛訓(xùn)練班,冒著危險親自訓(xùn)牛。從來沒有干過活的牯子,似野牛一般亂蹦亂跳,令人望而生畏,吳興春經(jīng)常被摔得鼻青臉腫,但他毫不退縮,終于把鼻圈穿上了牛鼻子,使“神牛”乖乖地拉起了鐵犁。加鳩的群眾開天辟地第一次擺脫了人拉石犁的枷鎖,使生產(chǎn)力大大提高,當(dāng)年這個互助組就增產(chǎn)38%,成為全縣的先進(jìn)模范。

1963年昆明軍區(qū)為吳興春記一等功,同年9月,吳興春同志作為昆明軍區(qū)積極分子代表受到周恩來總理和陳毅副總理接見,1964年3月授予吳興春同志“堅(jiān)強(qiáng)的無產(chǎn)階級戰(zhàn)士”稱號,總政治部發(fā)出通知號召全國人民武裝干部向吳興春同志學(xué)習(xí),總參謀長羅瑞卿大將撰寫“像吳興春那樣全心全意為人民服務(wù)”的文章。1987年7月,吳興春出席全國英模代表大會受到了中央軍委主席鄧小平同志的親切接見。

1963年9月,周恩來總理和副總理陳毅接見昆明軍區(qū)積極分子代表大會代表時與吳興春親切握手(資料圖)

1987年7月,中央軍委主席鄧小平接見全軍英模代表大會代表時與時任凱里軍分區(qū)司令吳興春親切握手(資料圖)

吳興春的感人事跡數(shù)不勝數(shù),他的光輝形象已經(jīng)深深印在了從江人武部官兵的腦海中,而他“扎根山區(qū)、艱苦奮斗,密切聯(lián)系群眾、服務(wù)苗侗人民”的精神也一直延續(xù)著。

巾幗不讓須眉

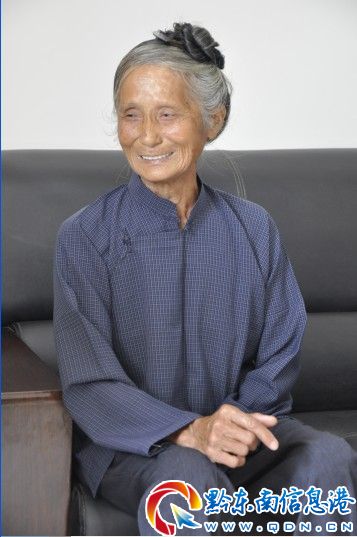

9月11日,記者采訪到了侗族女民兵英模梁松美。75歲高齡的梁松美老人,一頭花發(fā)梳理得整整齊齊,回憶起當(dāng)年參加民兵連的情景,如數(shù)家珍。

梁松美老人接受記者采訪談起當(dāng)年民兵工作如數(shù)家珍

梁松美1937年7月12日出生于貴州省從江縣原貫洞區(qū)龍圖鄉(xiāng)。受當(dāng)時社會和民族重男輕女思想影響,少年時間的梁松美從未上過一天學(xué),新中國成立后在新政府的幫助和號召下,進(jìn)政府組織的夜校讀書,學(xué)習(xí)文化知識,并在政府的組織下積極參加當(dāng)?shù)囟睉驅(qū)W習(xí)班學(xué)習(xí)侗戲,成為當(dāng)?shù)亻_天辟地以來第一個唱侗戲的女性。這也為其后來成為典型打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

1960年下半年,梁松美作為縣區(qū)民兵代表,到省軍區(qū)參加民兵訓(xùn)練表彰大會并在會上作為先進(jìn)分子發(fā)言,同時在會上被作為全國民兵先進(jìn)典型選上北京參加全國民兵英模表彰大會。

“去北京之前,我在省軍區(qū)集訓(xùn)了一周,然后乘座4天4夜的火車到達(dá)北京”,梁松美老人清楚的記得,為滿足代表們提出的要求,毛澤東主席在表彰大會上當(dāng)場給英模代表們一一授槍并合影,還單獨(dú)與少數(shù)民族的代表合影,那場面那情景時隔半個世紀(jì)后讓老人還記憶猶新。目前梁松美所獲贈的步槍已被“中國民兵陳列館”珍藏。

載譽(yù)歸來,梁松美用自己的雙腳走遍了全縣9個區(qū),利用自身模范調(diào)動了全縣民兵努力工作扎實(shí)戰(zhàn)備的積極性和主動性。充分利用勞動間隙組織民兵學(xué)習(xí)宣傳黨的政策和時事政治,提高群眾的文化素質(zhì),利用農(nóng)閑時按照民兵訓(xùn)練計(jì)劃嚴(yán)密組織訓(xùn)練,當(dāng)時的訓(xùn)練場即是民兵們的練兵場,同時也是學(xué)習(xí)場、勞動場和娛樂場。

凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。