“藍花”:文化故事及國際市場

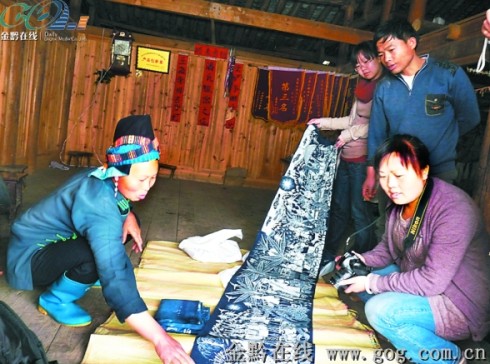

記者在丹寨縣高寨水族村采訪“藍花”

在貴州師范大學校園內如意樹工作室,學生們正默默欣賞一個阿姨做手工香袋,“藍花”為文化符號,靈動美麗地呈現。

這種香袋,以本土文化元素為核心價值,丹寨蠟染的地理標識、文化故事及制作者的名字都是被識別的細節。

作為新開業凱賓斯基貴陽酒店的禮品,小小的香袋取名具有國際文化視野的品牌“如意樹”——(名字從The World Tree翻譯而來,這是一個跨越多個國家族群的文化符號,在很多文化里都提到有這樣一棵連接宇宙、地球和人的樹),意在實現文化的國際性傳播和市場路徑。

我們現場觀摩,寫下《藍花札記》:一個個小小的香袋,完成傳統與現代的銜接,可不容易啊。花旗貴州丹寨手工業發展項目請人設計、打樣,帶到酒店。丹寨揚武鄉蠟染協會的苗族婦女楊麗和楊芳回去畫蠟、染好,做成蠟染片片,再帶回貴陽……

由一群本土文化人執行的“花旗貴州丹寨民族手工業發展項目”,正在尋找與國際高端市場的對接。與國際的結合,從一個村落做起,意在再發現村落的文化深層敘事、人的故事及文化自覺作為發展的精神動力。

從2010年開始,我們無數次走進苗族婦女楊麗的世界,去發現她連接的村落內部語境和外部世界。

古老的村落,時光凝固的樣子,古屋透著令人尊敬的土木色,藍花在婦女的安然時光里沉睡了,漫山的綠樹在春天的陽光里泛著鮮活的墨綠,在秋天慢慢變黃,在冬天凋零。

我們連續兩年前往丹寨諸多村落的田野,去探究這些村落內部如何和世界的對接,在項目期內去了解當地人的訴求,在充分的文化互動里去發現她們的價值取向……已經完成書稿的《藍花敘事——丹寨蠟染從村落走向世界的探索》以文化人類學的視野,完整呈現了這兩年的基礎性研究,記錄了丹寨蠟染的故事、發掘人的敘事等。

項目培訓期間,貴州民族民俗博物館館長曾麗的現場培訓,如何進入市場是基礎,但是非常關注以文化導向的市場化問題。故事發掘是市場的一個基點,她引導苗族婦女講述了很多蠟染的故事。

很多苗族婦女只會說少量的漢語,無法解讀蠟染的故事,而在市場中意識到走高端路徑的楊麗已經在長期的工作中搜集了大量的蠟染故事。我們被她講述的一個背面上的“馬蹄花”代表的文化內涵打動,丹寨蠟染有豐富的故事內涵,而且歷史淵源悠久,只是需要更多人走進田野,走進她們,多聽聽她們的闡述。

作為負責揚武鄉蠟染協會市場聯系和開發的負責人,她說,協會接的單子90%都要求要傳統的老蠟染。

她分享了一個失敗的案例,2008年,協會接了一個外面的單子,要求在蠟染上畫字,結果婦女們多不會寫字,把漢字畫反了,導致無法按照要求完成訂單,協會虧損幾十萬元。

這一次迎合外界需求的制作訂單失敗,讓楊麗堅持了一個原則:堅持傳統的,只接要求畫老圖的單子。這對于協會的發展短期內會受到限制,但從長期來看,這種做法既有可能堅定可控的發展模式。(王小梅 張新雨)