首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

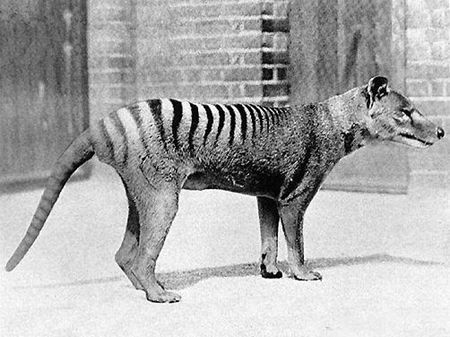

據國外媒體報道,已經滅絕的塔斯馬尼亞虎(Tasmanian Tiger)是一種很奇妙的動物——據最新的基因研究證實,它并不屬于犬科,而是一種與袋鼠和考拉有親緣關系的有袋目動物,所以它還有一個更貼切的名字——袋狼(Thylacine)。

不久之前,人們對于這種神秘的動物還知之甚少,最新的DNA研究結果揭曉了這種長的很像狗、身上擁有類似老虎斑紋的有袋動物所屬的家譜,并發現塔斯馬尼亞袋狼于73年前已經滅絕。

1936年最后一只已知的塔斯馬尼亞袋狼死于塔斯馬尼亞的霍巴特動物園之后,雖然還有一些人表示又看到過這種動物的蹤影,但研究人員認為塔斯馬尼亞袋狼已經滅絕。而在其滅絕的40年前,這種物種的遺傳多樣性就已經降到了非常低的程度,科學家認為這是導致其滅絕的最主要原因。

但在此之前,其實袋狼的生存就已經受到了威脅,開始慢慢步入滅絕的軌道上。

新研究結果發表在了《基因研究》網站上,該研究項目的負責人生物學教授韋伯·米勒表示:“大約在3000年前,袋狼就已經從澳洲大陸消失,原因很可能是在與食性相同的澳洲野犬爭斗中失敗。可以說,袋狼早在當時就已經——至少在澳洲大路上——出現了滅絕的跡象。”

米勒教授補充道:“從1803年歐洲移民來到塔斯馬尼亞島到上世紀30年代之間的這段時間里,各種各樣的因素威脅著袋狼的生存,其中就包括:人們誤認為袋狼會捕食羊群,政府出賞金獎賞捕殺袋狼。到了1900-1910年間,袋狼種群又遭到了一場流行傳染疾病的掃蕩,數量大大減少,但目前我們還無法斷定這場疾病對于袋狼滅絕造成的影響到底有多大。”

米勒教授和他所帶領的團隊利用先進的DNA排序技術對兩具保存下來的袋狼標本毛發做了詳盡的分析。這兩具標本分別是一只于1893年死于英國倫敦動物園的母袋狼和一只1902年被帶到美國國家動物園后僅存活了3年的公袋狼。

雖然這兩只袋狼生活在不同的大陸,但它們的線粒體DNA——母體遺傳基因組片段——卻幾乎一模一樣,這表明了在19世紀末20世紀初的時候,這種物種的遺傳多樣性已經快低到極限了。

DNA分析家還表示,雖然從外形上看,袋狼介于犬和老虎之間,但是這種有袋動物在DNA特征上更接近澳大利亞一種同樣身上有斑紋名為“袋食蟻獸(Numbats)”的動物,并和袋鼠、考拉有親緣關系。

這兩具袋狼標本一個被剝制師做成了干標本,另一個則被儲存在酒精中。科學家們對其做了非常精細的分析,甚至可以識別標本身上的細菌、病毒以及其他微生物。

圣地亞哥動物園動物保護研究遺傳學副主管奧利弗·萊德在接受Discovery新聞采訪時表示:這項研究“是一項非常了不起的成就” 。

萊德補充道:“通過對袋狼標本中古老DNA線粒體序列的研究,我們可以獲得更多關于袋狼滅絕原因的有用信息,幫助我們更好地理解袋狼滅絕的過程……還能將這一結論更及時地運用到對目前瀕臨滅絕物種的保護工作中。”

在這些瀕臨滅絕的物種中,有一種叫做袋獾(英文名:Tasmanian devil,即塔斯馬尼亞惡魔)的動物就存在類似袋狼滅絕的狀況——這種動物目前也面臨著遺傳多樣性極低的危險。此外,一種致命性癌癥已經在袋獾群中爆發并迅速蔓延。(小樹)

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。