首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

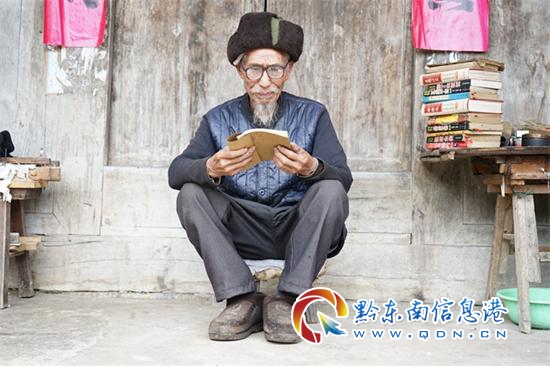

唐通國老人正在專心致志地讀書(一)(楊通航 攝)

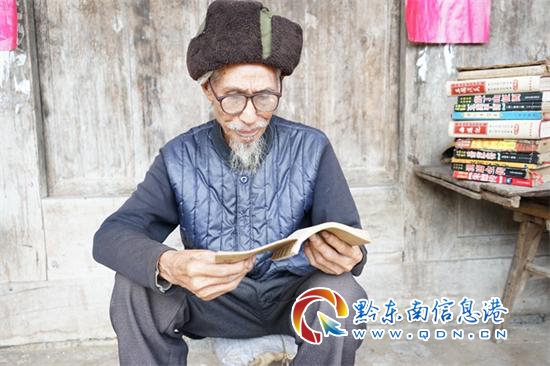

唐通國老人正在專心致志地讀書(二)(楊通航 攝)

初識老人

九月下旬的大地雖然還沒進入中秋,但因為該鄉海拔較高,天上還飄著幾絲毛毛雨,穿著夏裝的我們進入到老人的居住地時,頓感涼意十足。到達唐通國老人的家時,已經是晌午時分。唐通國的老伴兒早早的就在村口等待著我們的到來。因為老人家的聽力不太好,我們決定讓她來幫我們做“翻譯”,她爽快地就應允了。

進入老人家,只見光線略顯不足的木房子里,老人正坐在自己的椅子上閉目養神。要不是因為有采訪,我們真不愿打攪他。他向老伴兒介紹了我們的來意,并將老人攙扶著走到了門外。

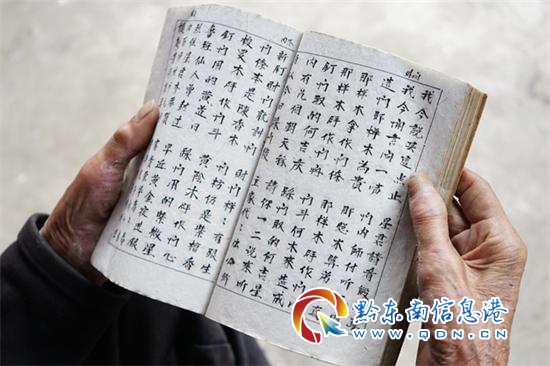

唐通國老人自己手抄的書(楊通航 攝)

原以為老人不愿意接受采訪的,剛開始話也不多。當我們問他一些童年趣事后,漸漸地,他開始侃侃而談,眼神也更顯矍鑠。就這樣,跟我們分享起了他的讀書經歷。

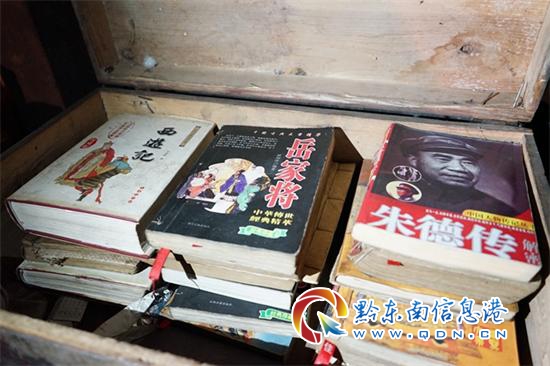

唐通國老人收藏的書(楊通航 攝)

“老人家,您還記得您是幾歲讀的書啊,讀了多久呢?”面對我們拋來的問題,老人不假思索地回答:“我七歲的時候讀的書,當時讀的是古書。但只讀了4個月,后來就不讀了。”我們很好奇,甚至產生疑問,一個只讀了4個月書的老人真的是我們要采訪的“愛書人士”嗎?

不過接下來老人跟我們分享的經歷卻打消了我們的疑慮。

原來,不知為何,老人小時候就讀的私塾在他念了4個月后就不再辦學了,于是他無法繼續念書。后來的后來,理所當然的,就和那個年代的很多少年一樣,承擔起了農村人該做的事。到深山砍柴、回家背自己的弟妹……這些事,雖已久遠,但仿佛就在昨天發生。而更讓我們驚訝的是,至今唐通國老人還清晰地記得他小時候讀過的書。“《三字經》、《四字經》、《百家姓》、《大學》、《中庸》都是我們讀過的。”要知道,這可是八十年前發生的事啊。

少年斷學,卻斷不了他的求學夢

客觀原因使得少年的唐通國不得不從他心愛的私塾轉回到家里,但他的讀書生涯卻沒有就此停住。由于他對書有一種天生的吸引力,每當他看到村里的其他人家桌上擺有書時,他都會好奇的問問,在征得別人的同意后借來自己琢磨。在看不懂的時候,他就會向別人求教。慢慢地,他認識的字也就多了起來。

解放后,人民當了家做了主。作為一名“土改”積極分子,人民政府將正直壯年的唐通國送進了夜校。就這樣,他兒時被中斷的求學夢就這樣再次實現。

接受新中國教育的唐通國,由于識字多,為人正直,被有識之士看中,在當地的一些單位做過要職。上世紀50年代,他在大地鄉糧食局負責過糧食的售賣,也當過大地鄉信用社的主任。后來還當過四片組的組長、河壩公社的隊長,還去青溪合作社工作過。就在青溪,他認識了現在的老伴兒……

唐通國說:“生在舊社會,長在新中國,讀書讓我獲得了許多,即使在我最困難的時期,書籍教會了我樂觀。”或許是為人直爽,中年時代的唐通國常常因為愛打抱不平而得罪了不少人,以至于后來就沒有繼續在單位里工作。后來,他索性干起了石匠的活兒。

還別說,唐通國除了讀書,干起石匠來卻也很有天分。他的好手藝逐漸傳開,鄉里的一些石橋,至今都能見得到他打磨過的石頭。后來,他還領著后生們去過廣州修路。無論在哪里,老人總會拿起他感興趣的書進行閱讀。無論是《三國》、《水滸》等古典名著,還是《朱德傳》等名人傳記,他都有涉獵。他說,讀書讓他開闊了眼界,懂得了不少道理。

他,培養了一個當校長的兒子

唐通國雖然沒有受過正統的教育,但卻深知讀書的重要性。于是從小就培養自己的孩子,鼓勵其多讀書,讀好書。至今,唐通國的侄子還記得,他的大哥(指唐通國的兒子)在不聽話時,大伯就會用小木條進行教育。

我們暫且不論唐通國的教育方式是否正確,但正是他這種傳統的教育方法,讓他的孩子從小就養成了讀書的好習慣。而這也給他的弟妹們樹立了榜樣,給整個家族帶來了良好的讀書風氣。他的兒子后來讀書成績一直很好,工作之后,由于工作得力,還當上了幾所中學的校長,頗受好評。

就這樣,這位樸實的農家漢子在書的陪伴下,又從中年走向了耄耋之年。問及老人讀了多少書,老人說不記得了。他只知道,這一生他都愛書。在他的家里,我們看得到老人收藏的書,雖然不多,但也足夠讓我們震撼。因為老人在只能讀懂百分之六、七十文字的情況下,還能堅持閱讀,實在難能可貴。

臨行前,我們問了老人這樣一句話。“老人家,這一生中,您最喜歡讀什么書啊?”老人很快就回應了我們一句“沒讀過的,就是我最喜歡的”!

這句話,經典而震撼! (楊通航 蘭紹松)