首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

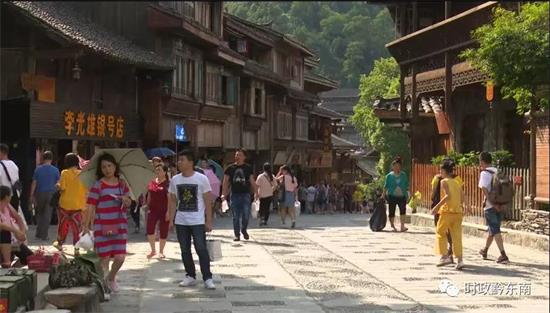

交通設施是旅游發展的先行基礎,10年前,雷山縣城到西江苗寨需要近一小時的時間,2015年,凱雷高速的貫通,拉近了雷山至西江,凱里至西江的距離,現在,高速行駛僅需10多分鐘,我們就可以到達西江的北門入口。

記者:停車場停好車走到西江大門口,游客們的第一印象就是這十二道攔門酒,攔門酒是苗家的禮儀和習俗之一,也是苗家人接待客人的最高禮遇,把自家文化作為進入景區的第一道風景,游客們也能感受到真正的賓至如歸。

將苗家特色貫穿在景區的旅游體驗當中,踏入西江的第一刻游客就能直觀感受到苗家人的熱情。

上海游客鄭先生:“感覺非常好,有民族的味道,到這以后感覺到血液一下子沸騰起來了,從來沒有到那么個深山里面看到我們少數民族,這里還有這么大一個苗族村寨。”

湖北游客張女士:“感覺挺有意思的,就是放暑假了想帶孩子來感受一下這邊的風土人情,跟我們那邊不一樣的民俗。”

如果說大門口的攔門酒,沿途的吊腳樓,身著苗族服飾的苗姑娘讓游客們意猶未盡的話,那么重頭戲一定在農家樂。

阿濃苗家是西江苗寨最早的農家樂之一,從2008年開業至今,從自家的小閣樓不斷擴建到前庭后院,從老板自己敬酒做飯當服務員到現在公司化經營管理,與其說它見證了苗寨的發展變化,不如說它在旅游開發中得到了不斷地提煉和升華。

雷山縣西江景區阿濃苗家農家樂老板 李珍:“把我們自己家苗家人的熱情,招待客人的方式,還有很好吃的一些菜品,讓一些客人到我們苗家來做客體驗到我們家的地道食材,還有我們自己的酒文化、歌文化,把我們的餐飲做成不止來體驗餐飲還能體驗文化。”

如今,李珍不僅實現了自己的目標,還直接帶動了村里300多人就業,同時,與雷山縣各鄉鎮簽訂了食材直供協議,農戶種的菜,養的豬都直接送到農家樂做成地道的苗家菜肴,讓旅游扶貧的鏈條在這個小小的農家樂里最大限度的體現出來。

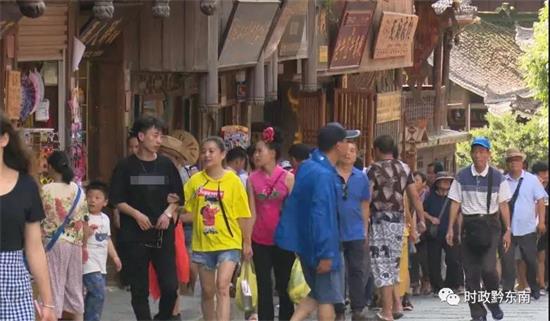

房子大的做農家樂、客棧,房子小的就做特色小商鋪,客流量不斷增多,當地百姓的思想也在不斷更新,但在采訪的過程中我們發現,當地百姓思想更新的基準都是以民族文化為初衷。

雷山縣西江景區商鋪老板 朱琴:“開發旅游以后很多人就想著能夠多掙點錢,以前我們家釀的米酒都是自家釀自家喝,現在的話要是有外地的游客來我們也會拿出來賣,能夠讓很多的游客來嘗一下我們西江的米酒。”

如何在不破壞傳統文化的同時,更新和擴充游客們的旅游體驗,西江景區也不斷地做出探索和嘗試,去年,通過招商引資引進的西江苗界項目填補了一定的空白。

記者:“這里是去年剛剛打造的西江苗界,在西江苗寨核心區的外圍修建一個商業街區,承載星級酒店、大型劇場等設施,與傳統村落區分開來,在不破壞原生態民族文化的同時,讓景區的服務功能得到進一步提升。”

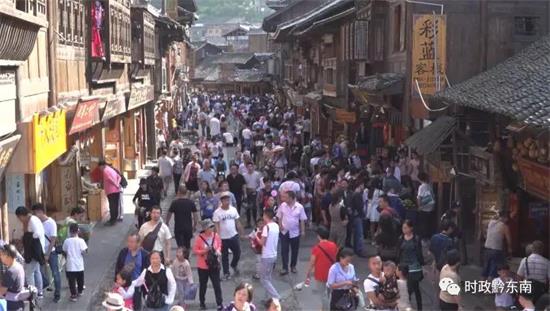

自2008年起,在傳承、保護傳統文化的基礎上,西江苗寨通過創新、發展、融入等手段進行合理開發利用,進一步提升民族文化的經濟價值,先后打造出20多個靜態、動態、互動的文化體驗點,讓游客參與其中,不僅強化了旅游體驗,延長了游客逗留時間,在提升村民的旅游收入,也有效的助推了為縣域內旅游產業發展,今年1-6月,西江景區接待游客322.02萬人次,實現旅游綜合收入27.37億元。

貴州省西江千戶苗寨文化旅游發展有限公司總經理 宋武:“2008年第三屆旅發大會在西江召開以后,是我們西江在經濟社會文化發展中突飛猛進的十年,也是鄉村旅游帶動脫貧致富的黃金十年,我們在民族文化保護還有民族文化的挖掘傳承上取得了很好的發展效果,旅游收入從2008年的不足一億元,到2017年年底,達到49億元,旅游綜合收入增長了49倍。”

現在,西江平均每天的游客接待量就可以達到1萬2千人次,通過數據可以看到由苗寨到景區的不斷蛻變,十年時間,從配套的完善到旅游服務的成熟,從名不見經傳的小村落,到名聲大噪的旅游勝地,西江模式也正在黔東南落地開花,全域旅游的新畫卷也正在徐徐展開。(鐵源 朱庚奇 李豐杰)

凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。