首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

個人信用不僅是一個國家市場倫理和道德文化建設的基礎,更是一個國家經濟發展的巨大資源。開拓并利用這種資源,能有效推動消費,優化資源配置,促進經濟發展。市場經濟越發展,個人信用所發揮的功能越重要,個人信用體系的完善與否已成為市場經濟是否成熟的顯著標志之一。

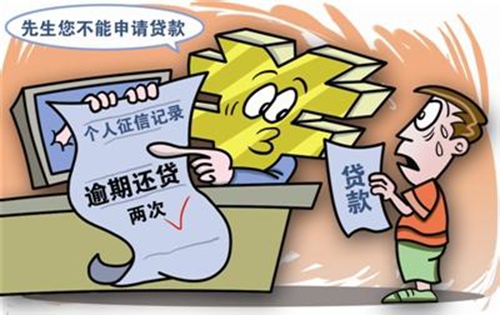

社會信用好壞是各種契約鏈正常履行的綜合反映。通過消費信貸反映的是消費者的信用消費,也就是靠個人的信用實現消費,信用成為償還信貸的手段。真正靠個人信用開展的信貸業務除免擔保的信用卡外,基本沒有多少業務。大部分消費信貸是靠綜合還款能力辦理的,即在第一還款來源基礎上,增加房屋抵押、車輛抵押、第三方擔保、履約保證保險等貸款方式,靠貸款方式的組合鎖定借款人風險。對個人的信用缺乏信任依據,導致銀行以增加其它附加條件來降低貸款風險系數,在增加業務成本同時,降低了效率。為此,銀行業迫切需要建立以個人真實信息、正常還款記錄為核心的信用體系建設。

個人信用指的是基于信任、通過一定的協議或契約提供給自然人(及其家庭)的信用,使得接受信用的個人不用付現就可以獲得商品或服務,它不僅包括用作個人或家庭消費用途的信用交易,也包括用作個人投資、創業以及生產經營的信用。個人信用制度則是關于個人信用交易的規則體系。

個人信用可以表現為個人消費信用和個人經營信用兩種形式。個人消費信用是指個人以賒帳方式向商業企業購買商品,包括金融機構向個人提供的消費信貸。個人消費信用的對象主要是耐用消費品,如房屋、汽車、家具、電器等,甚至包括教育、醫療及各種勞務。個人經營信用是企業信用的人格化和具體化,是企業信用關系在經營者個人身上的集中反映。