貴州近幾年發展極快,80多個縣都將通行高速公路。從今年4月開始,從貴陽機場到丹寨只需1個多小時,穿過20多個山洞隧道的旅程,使我忘記了過去需要4個多小時的艱辛跋涉。不過,高速的盡頭反而讓人失望,比不上原來山路崎嶇、一步一品的景致。

這就是實實在在的"必要的喪失"。可沒人去探究與發現,也就沒有手工的未來。如果感覺失望,就要再度啟程,因為真正的手工在更遠的地方。也許這也是手工的希望所在,因為外部世界的侵襲沒那么快掠過似無盡頭的盤山公路,而有心人會孤獨而執著地前進。

從縣城坐車1個多小時,我們來到了雅灰鄉的集市,不禁大吃一驚。

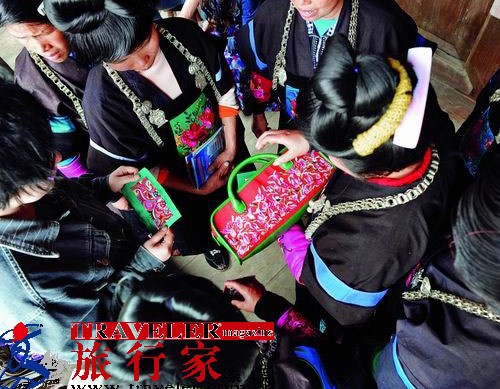

這里與縣城的市場完全不同,超過一半的攤位都與手工有關,有刺繡的花樣、各種顏色與質地的繡線、繡片及各種刺繡成品。這里也與凱里的刺繡市場不同,賣家與買家并不是那種傳統與現代的二元對立關系,充滿著逢迎與獵奇,這里,各種手工產品都是作為生活必需品出售的。攤位前圍攏的,都是本鄉本土的大姑娘小媳婦,談論的問題,多是這里有什么新花樣,那里有什么特殊顏色的線,機繡很少見。

與現代的距離,可以很粗淺地解釋這種現象。在"開化"的村寨里,各種演出與拍攝,村民都知道張手要錢,或者已經成為村寨的某些活動組織形式,即便只是穿上民族服裝在旁邊圍觀,都有錢拿。而這里的村民,面對外人的鏡頭還有點害怕,在全球化的邊緣,他們還過著自得而脆弱的生活。

雅灰鄉,以百鳥衣著稱,手工傳統的集大成者,民族手工的皇冠。

百鳥衣是苗族村長的首長穿戴的節日盛裝,其制作過程充分了體現手工產品的種種特性。比如那些仍舊使用手工的國際奢侈大牌,其手工工匠的小時工資,堪比知名律師。但如果你認為手工產品就是人力勞動的堆積的話,那還只是手工的淺層理解,百鳥衣的制作,充分表現了手工與人類歷史的關系,而這些觀念往往是我們并不熟悉的。百鳥衣的基底,是多層的蠶絲,但每一年只能吐一層,而所有的工序就是等下一年的來臨,這樣,不同年份的蠶絲之間才會自然密接在一起,這種制作手法本身,即便用機器去代替,也是無法完全再現的,因為它們的基本邏輯都不相同,等待一年,有特殊的意義,這不簡單是個效率問題。經過蠶的4-5次吐絲,也就是4-5年的時間,百鳥衣的基底制作完畢,然后開始在其上繡花,主體是一百只各式各樣的鳥以及配飾圖案,這樣的手工勞作,又是經年的概念。

如果認識人的話,在雅灰鄉還是可以收購到百鳥衣的,當地仍舊有此類手工藝人世家,價格當然水漲船高。但我覺得這些作品其實是無價,它們本來就不是為了出售。或許可以說,只有不為出售的作品,才是真的作品。

每一個人的人生,都是一件作品,無論原料與素材是什么,都可以表現人的創造精神。在羊先村李金英家,我驚嘆在這樣一個偏遠而貧窮的村寨里,一個農戶的家庭能如此的潔凈:地上一塵不染,所有的東西都在它應該在的位置上,害怕落塵的地方,都用織布細細蓋上。我們轉到后院才看到豬圈,感嘆他們在這樣一個人跡罕至的地方,實現了很多富裕農村都沒有實現的人畜分離。李金英一邊往我們手里塞烤熟的紅薯干和本地特產的黃糯米飯,一邊給我們播放苗族歌曲的DVD,顯示著村寨里傳統與現代雜糅的交往方式。

李金英是錦雞舞的非物質文化遺產傳人,也是當地婦女織錦勞作的帶頭人,熱情但又保持自己的某種氣度,她家算是民間工藝之家,丈夫是遠近聞名的蘆笙工匠。蘆笙在苗族的生活里處于核心位置,我們拍照時曾想讓婦女們擺出幾個錦雞舞的姿態,她們一致的回答是,"沒有蘆笙伴奏,不知道怎么跳"。

就是這樣,傳統融化在血液當中,或者說,只有血脈的流動,才是傳統與傳承的真髓,文化與人是一體的。如果沒有去過羊先村,很難想象這樣的一個個人、一張張面孔,她們的年收入最低只有幾百元,身為女人,完成最繁重的田間勞作,同時又會用一只竹片幾條絲線,織出比機器更為精湛的錦繡織帶。她們的眼神飽滿、神色平和,浸透著每日的生活與周遭秀美的山川。

羊先村,一座云霧之上的織錦天堂。當我們輾轉3個小時山路到達羊先時,連不喜歡單純景色的攝影師姬東都主動要求停車拍攝。進羊先的路從山頂蜿蜒而下,而云霧從谷底升騰起來,在山坡上若隱若現的就是羊先羊告上下兩寨。從上寨走到下寨的階梯兩旁,木樓錯落,每個拐角處或有參天古樹,或有似不經意的花叢,"有阿凡達的感覺",這是很多人發出的贊嘆。

其實從李金英家門口望出去,就是一座云霧天堂,但指示天堂存在的并不是絢麗壯美的景色,而是她家門口的櫻桃樹和魚塘。

2008年西南大雪災,羊先被封路1個多月,縣領導以為要死人了,沒想趕到村里,是一派節慶氣氛,很多人是因為喝醉了倒在地上。災難面前,村民們反而要比武裝到牙齒、實則脆弱無比的城市人達觀而快樂——既然無事可做,不如過節吧。在村里的活動平臺上,我看到一張被風吹掉的半邊的告示,日期在春節左右,大意是說因為凝凍封路,無法去縣里"討資金",但錦雞文化活動還是要搞,所以要大家集資來做,并表彰帶頭捐款的個人。想必最后的活動很成功,有歌有舞有火有酒,一個有酒神體驗的人更可以坦然面對生活的一切。

由于到最近的集市坐車都要1個多小時,羊先甚至保留著以物換物的習俗,村民會用農產品和山貨換取其他生活必需品。村寨里有人結婚,也沒有紅包送,每個去吃酒的人擔上一挑稻谷就可以了,很實惠。因為山高路遠,村寨就是相對獨立的小社會,婚喪吃酒,大家就會搬弄起一套村委會置辦的桌椅往一家去湊熱鬧。貧困地區,評價村委會執政能力的標準,就是能否要到錢,羊先村每家每戶門前潔凈的水泥地,就是老村長去化緣得來的。

硬化地面帶來了潔凈與舒適,"討資金"跳錦雞舞,則是村里關心村民精神生活的一種方式。當為繡工拍攝肖像,贊嘆她們沉靜安詳的面孔時,很多人會不由說:她們是有靈魂的。

余英告訴我一件她記憶深切的事,有次繡工們搞篝火晚會,她邀李金英跳錦雞舞,之前,大家在篝火與米酒的促動下,氣氛已達忘形高潮,但李金英的舞蹈一起,廣場上忽然肅穆起來。是她莊嚴與神秘的舞蹈動作,攝住了大家。如果只是浮在"民族風"的表面,就會覺得錦雞舞是個歡快美麗的舞蹈,但其實就像所有的民族舞蹈一樣,錦雞舞也是一種充滿儀式感與神秘感的舞蹈,讓人們體驗與直面自己的精神存在。