過(guò)去的民族手工發(fā)展中就常有將民間高手與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人聚集起來(lái)“保護(hù)”的做法,從出精品的角度說(shuō),這無(wú)可厚非,比如我在錦驛看到的一件珍貴的劈線繡作品,這種繡法的精妙之處在于刺繡者可以將原本已細(xì)到毫發(fā)的絲線再劈開(kāi)到十份左右,再進(jìn)行刺繡,而余英介紹說(shuō),由于上了年紀(jì),眼與手都在退化,這位民間大師已經(jīng)無(wú)法完成這樣精細(xì)程度的作品了。不過(guò),即便在有手工傳統(tǒng)的村寨,這樣的民間手工大師也只是鳳毛麟角,如果只是從技藝的角度去考慮,或許我們還是無(wú)法認(rèn)識(shí)到手工的價(jià)值,保護(hù)便無(wú)從談起。早有專家指出,博物館式的、抽離了本土文化土壤的非遺保護(hù),無(wú)異于扼殺。

如何在保持手工特色的基礎(chǔ)上增加生產(chǎn)規(guī)模,如何在保護(hù)手工技藝的同時(shí)保護(hù)它們生長(zhǎng)傳承的環(huán)境,這是每個(gè)手工產(chǎn)業(yè)發(fā)展者不斷思考與面對(duì)的問(wèn)題。讓繡工回村、在家生產(chǎn),就是一種有益的嘗試。

我們發(fā)現(xiàn)村里無(wú)論對(duì)手工生產(chǎn)認(rèn)識(shí)如何,一概都表示支持。村官的業(yè)績(jī)就是能去討來(lái)多少資金,既然手工生產(chǎn)能增加家庭收入,還能讓村寨人口不外流,這無(wú)論如何都是好事。有些村寨更拿出了切實(shí)的舉措,比如王家村就頒布指令,男人不支持妻子從事刺繡,就自動(dòng)失去領(lǐng)取貧困補(bǔ)貼等各項(xiàng)福利。

最佳的解決城鄉(xiāng)矛盾的方式,就是讓城市是城市,鄉(xiāng)村是鄉(xiāng)村。不過(guò),在世界巨變的今日,讓農(nóng)民留在鄉(xiāng)村里,總要給他們充分的理由。幾年實(shí)踐,在民族區(qū)域發(fā)展手工,是個(gè)很好的鄉(xiāng)村發(fā)展方式,而那些保留了手工與其他文化傳統(tǒng)的村寨,又成為上佳的旅游地。王家村就是如此,這里即是刺繡專業(yè)村,也是人文旅游的定點(diǎn)村,之后,羊先、送壟都可能成為這樣的村寨。

王家村的繡工,眼神和善、面龐飽滿,既有民族歷史的風(fēng)范,也能顯現(xiàn)與這個(gè)世界分享的富足,她們也許可以演繹傳統(tǒng)與現(xiàn)代的一種自然和貼切的結(jié)合。

挑花繡

苗繡技法中最常見(jiàn)的就是挑花,是最為經(jīng)典的繡法。依照布的經(jīng)緯紗線下針,針?lè)ㄓ衅教艉褪痔舻取L艋y樣多數(shù)是幾何圖形,也有動(dòng)物圖案,多見(jiàn)于長(zhǎng)巾、頭帕、帳幔、圍裙等。黃平地區(qū)反挑正看,是挑花技法的完美詮釋。

平繡

在苗族地區(qū),平繡的普及程度僅次于挑花。臺(tái)江一帶是先把紋樣描在繡花布上,再刺繡。雷山、舟溪一帶則是先把剪好的紙花貼在繡花布上,這樣色彩比較艷麗,而絲線是自制自染的。在侗族地區(qū),描繪和剪紙兼而有之。值得一提的是紙花,它是從苗繡中獨(dú)立出來(lái)的一門(mén)藝術(shù),某種意義上,苗族剪紙是苗族服飾文化的主要載體。

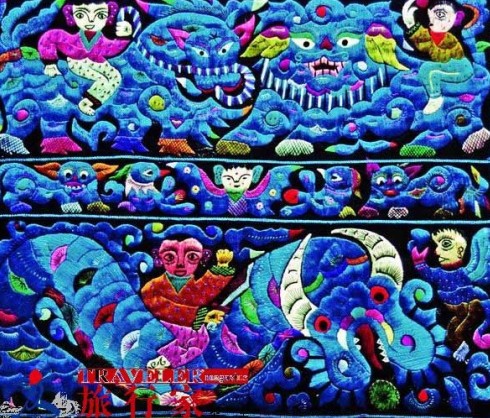

破線繡

破線繡流行于施洞、施秉地區(qū),也大量運(yùn)用了苗族剪紙的造型。先將每根絲線破成更細(xì)的幾根,多的達(dá)13根(不過(guò)現(xiàn)在很少有人能破13根了),然后用上年秋天采摘的嫩皂角上漿,使絲線不起毛,不易拉斷,然后開(kāi)始刺繡。這樣做出來(lái)的衣服非常華麗 ,苗族女人身著此裝,特別是一年一度的苗族姐妹節(jié)上,蔚為壯觀。

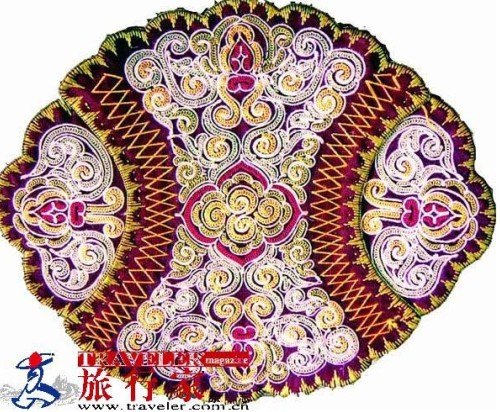

編帶繡

也叫辮繡,早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代就出現(xiàn)了,如今僅貴州的苗族和侗族尚在傳承。先以彩色絲線編成小辮條,絲線最少5根,多則20根。辮條辮好后,將辮條照著紙花的紋樣平鋪在紙花上,一圈一圈地由外向里,用一根同色絲線釘緊。這種技法非常細(xì)致,費(fèi)時(shí)費(fèi)工,制作一對(duì)衣袖花需要3個(gè)月的時(shí)間。

馬尾繡

馬尾繡已入選首批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。具體繡法是先將兩三根白線纏繞在馬尾上(白色馬尾最佳),然后用纏好的馬尾盤(pán)在已描繪好的花紋輪廓上,接著在白線條的凹縫處繡、挑、補(bǔ)、梭各種彩色絲線。所繡的這些圖案還只是一個(gè)空心的框架,還需要由其他繡法填充。

堆綾繡

這是一種拼貼和刺繡相結(jié)合的工藝。先用漿了皂角水的彩色綾子剪成邊長(zhǎng)5毫米大小的三角形,再把三角形的下兩角內(nèi)折成帶尾的小三角形,然后按花樣把這些三角形有序地、一層壓一層堆砌成各種鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)圖案。堆花所需綾子主要以藍(lán)色和綠色為主,主要用作衣袖和背帶。這種技法凱里翁項(xiàng)和臺(tái)江革一的苗族婦女掌握得最好,侗族地區(qū)也有一部分。

盤(pán)筋繡

盤(pán)筋繡是先把彩線繞在一根麻線上做成彩色軸線,繞軸絲線環(huán)環(huán)緊靠,力度松緊適度,制成的軸線具有彈性,易于盤(pán)繞。然后用軸線在繡布上盤(pán)繞成所需的紋樣花飾,同色軸線細(xì)如發(fā)絲,繡出的紋樣流暢細(xì)膩,不過(guò)現(xiàn)在已不多見(jiàn)。水族的馬尾背帶,軸線用的是馬尾,這是一種很獨(dú)特的繡法。

打籽繡

打籽繡是一種非常古老的繡種,源于漢代,如今黔東南只有革一地區(qū)的苗族婦女還會(huì)繡。這種繡法如同縫衣服收尾時(shí)打的死疙瘩。先將紙花貼在底布上,然后用針從底布背面刺上來(lái)后,在針腳下繞圈打結(jié),再沿底布刺回去,針針相依,繡好后的繡品呈現(xiàn)許多小圓點(diǎn),花紋就是由這樣無(wú)數(shù)的小圓點(diǎn)組成,圓點(diǎn)大小取決于繞圈的圈數(shù)和絲線的粗細(xì),繡品的質(zhì)量以圓點(diǎn)圓滑為標(biāo)準(zhǔn),能夠做得好的繡工屈指可數(shù)。

貼花繡

顧名思義就是把所繡的花紋圖案貼在底布上。先把彩色緞子或棉布剪成的紋樣如青蛙、蝴蝶、牡丹、飛鳥(niǎo)等,將邊緣滾好,然后貼在底布上釘牢。貼花多與其它繡法一起運(yùn)用,最常見(jiàn)的是平繡。素色貼花多用在裙邊、領(lǐng)口、袖邊、褲邊、鞋口等部位,幾何紋、如意紋、云紋等形狀,設(shè)計(jì)感很強(qiáng)。