首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

4月2日,我們采訪小組一行前往錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)河口鄉(xiāng)郵政代辦所采訪全國勞動模范張林昌,了解他的工作和生活近況。

1987年,張林昌從部隊退伍回家后,就到錦屏縣郵政局啟蒙支局當鄉(xiāng)郵員,承擔了啟蒙鎮(zhèn)河口鄉(xiāng)郵路郵件的投遞工作。28年來,他憑著對黨的忠誠,對郵政事業(yè)的執(zhí)著,對家鄉(xiāng)的熱愛,起早摸黑,與青山綠水為伴,默默無聞地跋涉在全縣最長、最難走的一條郵路上,用自己的青春和汗水架起了大山里鄉(xiāng)親們與外界聯(lián)系的渠道。突出的工作使張林昌備受肯定。2002年,被評為“全國優(yōu)秀青年投遞員”;2007年榮獲省“五一勞動獎章”和貴州“十大杰出農民工”稱號;2008年榮獲“全省2007度‘聯(lián)通杯’”都市年度人物稱號,并光榮地成為北京奧運火炬手; 2010年,他又獲得了“全國勞動模范”稱號。

河口鄉(xiāng)位于錦屏縣西部,距離縣城85公里,是該縣最偏遠、信息最閉塞、經濟最落后的一個鄉(xiāng)。由于山巒疊障、道路蜿蜒曲折,有近40公里的路段正在改擴建,我們上午9點從縣城出發(fā),直到11:40才到達代辦所。

第一次見到張林昌還是在2008年6月13日凱里舉行“迎奧運”火炬?zhèn)鬟f儀式的現(xiàn)場,那天他精神抖擻、神采奕奕,這次再見到他,雖然皺紋已爬上了額頭,但依然充滿了干勁。趁著他整理郵包的間隙,我們與他攀談起來,當問到他小兒子多大了、在做什么時,他的神色一下子凝重下來:“20歲了,本來在讀高三,現(xiàn)在生病了,就這兩天準備退學。” 說到這里,他迅速地轉過頭去,就在他轉頭的一瞬間,我看到他眼眶里噙滿了淚水。“男兒有淚不輕彈,只是未到傷心處”,不好繼續(xù)往下聊,我們轉身走向代辦所房東楊祝美大姐,悄悄問:“他小兒子生的什么病?”“為什么臨近高考了還要退學?”大姐輕聲告訴我們:他小兒子原先學習成績還不錯,可能是壓力太大,高三上學期出現(xiàn)抑郁癥狀,并輾轉多家醫(yī)院醫(yī)治。這學期開學才一個多月,兒子病情又加重,學校建議先退學去治病。多年來張林昌家庭的重擔都落在愛人一人身上,張林昌始終對愛人和小孩心懷愧疚,這次兒子生病,更令他心酸難過。為了工作,張林昌依然悄悄地一個人承擔,沒有把兒子生病住院的情況告訴局里,也沒有請過一天假,一直是愛人陪著兒子四處尋醫(yī)、照看守護。

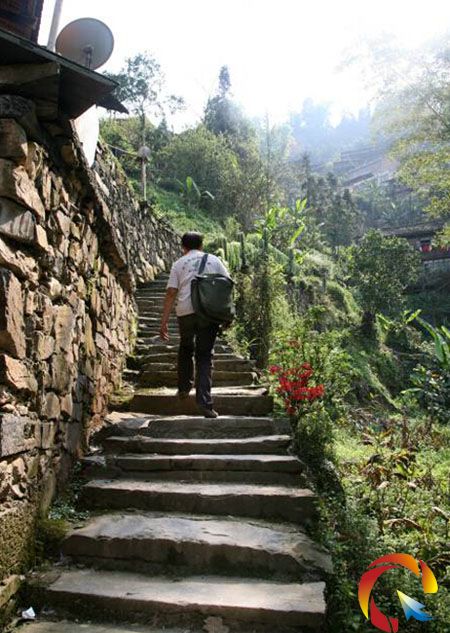

張林昌負責投遞的郵路全長90多公里,服務面積200多平方公里,橫穿錦屏縣啟蒙、河口、固本3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個村,服務人口約2.4萬人,分四條不同方向的線路,以前全是步班郵路。近年來,隨著國家“村村通”步伐的加快,部分郵路的一些路段已能用摩托車進行投遞,為此他還自費買了一輛摩托車專門用于投遞,以減少步班投遞的工作強度,同時也可提高郵件報刊的投遞速度,讓地方政府部門和老百姓盡早收到郵件,看到報刊。但其中河口村到韶藹村這段郵路,地處三板溪水庫上游,由于水庫建設需要,眾多農戶向山上移居,村寨之間落差非常大,僅途經的瑤光村,最高的上寨與下寨連接的臺階就有5千多梯,瑤光村與此條郵路另外一個途經村寨--塘東村被水庫相隔,沒有陸路相通,只能通過老百姓自家的小船或臨時搭建的浮橋聯(lián)系。這條郵路全程22公里,完全依靠步班投遞來解決鄉(xiāng)郵問題,全程走下來需要一天的時間,我們今天準備跟著他去體驗的只是這條郵路中瑤光村到塘東村這一小段路程。

簡單吃過午餐后,我們的跟班之旅就開始了。我們的所坐的汽車跟著張林昌的摩托車到達瑤光村, 就只能步行了,中午村委會關門沒人,本來可以將應投的報刊放在村委會的窗臺,但張林昌堅持要送到村支書家里。村支書姜源清聽說是省里、州里的來跟班采訪,第一句就夸道:河口鄉(xiāng)出了一位勞模是我們河口人民的驕傲,更是你們郵政人的驕傲。在隨后的交談中,他說道:我們這條郵路是河口鄉(xiāng)投遞最困難的線路之一,但無論春夏秋冬、風霜雨雪,張林昌從未間斷過投遞,全國勞模的稱號他當之無愧。

在村里的穿梭投遞過程中,張林昌與村民們親切地打著招呼,不時還傳來村民關愛的話語:你吃飯了沒?回來來家弄晚飯哦!當外公了,也該多來看看孫孫呀……原來他大女兒就嫁在瑤光村,上個月女兒生了一對雙胞胎,兩家人高興得不得了,但由于投遞線路分散,每周能到這條郵路投遞的次數(shù)頂多就兩次,為了趕時間,即使女兒就住在他投遞的必經之路上,他也基本上顧不上進去看看小孫孫,歇一歇,喝口水。正說著,我們還真看見他親家母在屋前曬辣子,熱情地招呼我們進去坐坐,大家也勸說張林昌進去看看女兒和小孫孫,他笑著搖了搖頭,只是揚起頭朝著女兒住的房間叫了一聲女兒的小名,“我們還要趕路勒,再過幾天就滿月打三朝(辦滿月酒)了,見得到的。”你別看他還真的有點“大禹治水 三過家門而不入”的精神。

不一會兒,我們來到了瑤光村與塘東村相連的浮橋邊,只見水庫兩岸上下坡度至少75度,兩邊水泥臺階至少有200梯。因為前兩年修建時,水庫水位比較高,而今年水位驟降二三十米,造成水泥臺階的最底一級現(xiàn)在懸在河岸中間,從水泥臺階的最底一級下到水面浮橋的那二三十米,純粹只能攀附修建水庫時砍伐樹木留下的樹樁在淤泥中慢慢爬下去,再慢慢爬上來。我們一行的三個女同志,誰也沒有上下過如此之陡的樓梯,更沒有爬過這么險的陡坡,但想著是專程來跟班,我們還是堅持在同行的三位男同志的保護下下到了浮橋上,走近河對岸的水泥梯坎一看,這面更陡、更險,就連同行的另外兩位男同志都退卻了。

聽張林昌說:是這兩天天熱,淤泥被曬干了一些,才能爬,下雨天根本不能走浮橋這條道,要想過河只能等船,但船是不確定的,記得去年冬天,有一次我過到塘東村這邊投遞晚了,沒船過河,只有返回塘東村百姓家過夜,第二天我天沒亮就下到河岸等船過河,也不知是什么原因那天一條船都沒有,可他又不敢離開,生怕一走船又來,就這樣足足在河邊餓著等了一天,直到天黑仍然沒有船,又才倒回塘東村歇了一夜,因為天氣太冷了,受寒感冒發(fā)燒吊了三天鹽水……我們又試了試,可坡度太陡,還是不敢往上爬。“別冒險了,摔下去可沒命了!你們就在這里看看風景,等我上去把郵件投了再回來。”張林昌呵呵笑著,一邊說,一邊麻利地爬上土坡,又踏上了投遞路。

下午4點20分,我們看見一條船將張林昌一直送到我們所在的浮橋,原來他在村子投遞結束的時候,恰好遇到準備回來的船家陳老四,沒有收一分錢就送他回來。當我們原路返回到停車的公路上,已是5:05分,我們說今天天這么熱,又有我們一路跟著肯定耽誤了他今天的工作,他連聲說:“沒關系,現(xiàn)在白天長了,我想在天黑之前爭取再多投幾個地方,辛苦你們來看我,謝謝了。”

看著他遠去的身影,我一直在想,雖然只是短短5個多小時的接觸,但我們的收獲卻太多太多,來之前還在糾結和百思不解的到底是什么支撐他在這么艱苦的工作條件和物欲橫流的誘惑下默默堅守鄉(xiāng)郵投遞工作28年的問題,終于找到了答案:那就是愛,對家鄉(xiāng)的愛、對鄉(xiāng)親的愛、對郵政事業(yè)的愛,但愿好人一生平安,他的小兒子早日康復考上理想的大學。(圖:韓靜樺 文:楊小菊 葉 文 韓靜樺)